黄巢之乱:一场席卷大唐的农民起义

黄巢之乱:一场席卷大唐的农民起义

在中国悠久的历史长河中,农民起义频繁发生,其中黄巢之乱无疑是唐朝末期最为显赫的一场。这场起义不仅集中反映了当时社会的矛盾,也成为了唐朝衰落的重要标志。本文将深入探讨黄巢之乱的历史背景、发展经过及其深远影响。

自盛世以来,唐朝经历了近三百年的繁荣,但到了九世纪,国家开始走向衰败。政治腐败、经济崩溃和民生困苦,使得社会矛盾愈发尖锐。特别是在唐僖宗统治时期,中央政府对地方的控制逐渐松弛,地方豪强横行,农民生活艰辛。

政治腐败:唐朝后期,宦官专权、朝政腐败,国家治理失灵。权臣之间的斗争使朝廷无法顾及民众的生计,民众的不满情绪不断积累。

经济困境:自然灾害频繁导致粮食减产,税赋日益沉重,农民的生活状况急剧恶化,很多人沦为失地农民,苦不堪言。

社会动荡:经济问题之外,盗贼和匪帮横行,治安形势严峻,民众对未来失去希望,纷纷寻求改变。

黄巢,原名黄信,出生于今山东省,早年以小商贩为生。因生活困苦,他最终走上了反抗之路。黄巢能够成为起义的领袖,得益于他非凡的个人魅力和领导才能。

起义的导火索:公元874年,因饥荒失去生计,黄巢决定举起反抗的旗帜。他在家乡组织起义军,最初的目标是反抗地方官吏的压迫。

发展壮大:黄巢的起义军迅速吸引了大量农民和失业者的参与,经过几次小规模战斗后,军队逐渐壮大,开始向周边扩展。

理念宣传:黄巢的起义不仅是为生存,更是为改变社会的不公。他提出“平分土地,均富民生”的口号,赢得了广大民众的支持。

黄巢之乱的爆发成为唐朝历史上的一个重大事件,起义军的进攻如狂风骤雨,席卷了大唐的各个角落。

攻占长安:公元880年,黄巢率军攻陷了唐朝的都城长安,建立了“大齐”政权,并自称皇帝。这一事件震惊了整个唐朝,标志着起义达到了顶峰。

统治与管理:尽管黄巢的军队占领了长安,但面对庞大的统治区域,他未能有效管理,内部分裂与外部威胁不断出现,军队内部也出现了权力斗争。

反击与失败:唐朝并未停止反击,经过一系列战斗,唐军逐渐恢复了实力。公元884年,黄巢在战斗中遭遇重创,被迫退回南方,起义走向失败。

黄巢之乱不仅是唐朝末年的一场农民起义,更是中国历史上农民反抗压迫的重要象征。

历史影响:尽管黄巢之乱最终以失败告终,但它揭示了当时社会深层次的矛盾,加速了唐朝的衰亡。起义的失败并未终止农民的反抗,后来的李自成、张献忠等起义也受到了黄巢起义的影响。

文化遗产:黄巢的故事在后世被广泛传颂,成为民间传说和文学作品的素材。他的起义精神激励了无数后来的反抗者,成为反抗压迫的象征。

反思与启示:黄巢之乱让我们认识到,社会矛盾的积累与民众苦难最终会引发剧烈反抗。对当今社会而言,如何解决贫富差距和保障民生,依然是我们需要认真思考的问题。

黄巢之乱是中国历史上一个重要的转折点,它不仅代表了农民起义的精神,更深刻反映了社会矛盾。通过对这一历史事件的研究,我们能够更好地理解当时的社会背景及人们的诉求,同时也能从中汲取教训,反思当今社会的问题。历史的车轮滚滚向前,黄巢的故事依然激励着一代又一代的人们追求公平与正义的理想。

-

- 做领导的,都害怕下属的这6个行为,很矛盾、很纠结,却也无解

-

2025-08-05 05:02:44

-

- 笑岔气了!30张搞笑动图我最喜欢:这美女太妖娆了,快成腰精啦!

-

2025-08-05 05:00:29

-

- 私生活不检点,对群众态度不好……南宁13名“问题”民警被召回

-

2025-08-05 04:58:13

-

- 从平民到帝王:刘秀的传奇一生与东汉兴起

-

2025-08-05 04:55:57

-

- 埃及金字塔是怎么建造的?

-

2025-08-03 04:19:31

-

- T126次列车由成都西开往东莞东,四川地区到珠三角地区的特快列车

-

2025-08-03 04:17:15

-

- 天神组和如来佛祖谁厉害?漫威神族VS万佛之祖,神级对决!

-

2025-08-03 04:15:00

-

- 惊!宇宙最亮恒星R136a1,它的亮度是太阳的870万倍

-

2025-08-03 04:12:44

-

- 《亮剑》中李云龙功成名就,被诬陷后自杀,都是因为这句话!

-

2025-08-03 04:10:28

-

- 世界杯决赛法国vs克罗地亚预测谁会赢 实力排名对比分析

-

2025-08-03 04:08:12

-

- 茅侃侃:我接受不了自杀

-

2025-08-03 04:05:56

-

- 冷冷的冬风迎面吹 在家泡澡最舒服

-

2025-08-03 04:03:40

-

- 冷和热的辩证法

-

2025-08-03 04:01:25

-

- 电影《心花路放》中,除了徐峥和黄渤,还有这些演员你都知道么

-

2025-08-03 03:59:09

-

- 解放军陆军的13个陆航旅,兵强马壮,投送能力到底有多强?

-

2025-08-02 11:30:06

-

- 不想受气、不愿远离家乡打工?来做一次性筷子加工吧!

-

2025-08-02 11:27:50

-

- 印度和中国对比的优势有哪些?36组大数据对比中印综合实力

-

2025-08-02 11:25:34

-

- 「8点悦读」强推4本古言重生文,甜宠无虐,剧情苏爽带感

-

2025-08-02 11:23:19

-

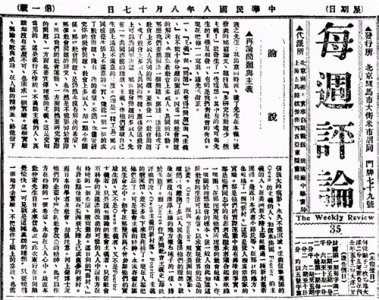

- 浅析中国民族资本主义发展历程及其影响因素(适用于高中生)

-

2025-08-02 11:21:03

-

- “问题与主义”的论争——1919年历史大事件

-

2025-08-02 11:18:47

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称)

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称) 五本类似于战恋雪1V1宠文

五本类似于战恋雪1V1宠文