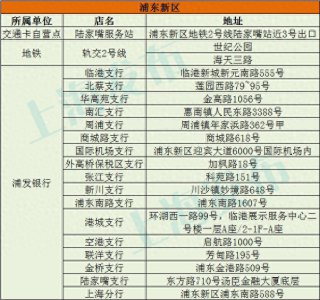

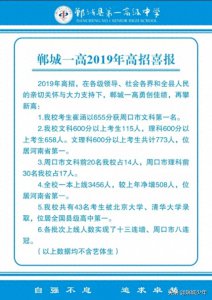

德拉克洛瓦·自由引导人民(西方美术系列)

德拉克洛瓦·自由引导人民(西方美术系列)

自由引导人民

德拉克洛瓦的《自由引导人民》像一首交响诗,似一部进行曲。硝烟弥漫,战火纷飞,不断有人流血倒下,但巴黎街头的男女老少并没有被吓到,他们毫不畏惧地前赴后继,踏着血迹英勇向前,因为引领他们前进的是自由女神。女神敞着胸怀,她头戴无边帽,手握三色旗,黄色的衣裙翻飞舞动,炫耀着迷人的风采。在她的周围,是弯刀工人,是猎枪市民,是双枪少年……

德拉克洛瓦《自由引导人民》1830年

她从古希腊来,她从古罗马来,她是理想世界走进现实社会的神圣使者,肩负着唤醒大众的使命,使命的关键词就是自由。这自由是政治自由、思想自由、信仰自由及包括言行举止在内的一切自由,启蒙思想家卢梭说:“人生来是自由的,但他为此却处处背负着锁链。”为了摆脱束缚,浪漫主义的文学、音乐、美术应运而生,并风靡十九世纪初叶的欧洲社会。雪莱用“冬天到了春天还会远吗”宣示着自由的狂野,雨果用《悲惨世界》传达了对自由的渴望,而德拉克洛瓦用手中的画笔延续着浪漫主义的时代风貌,他的《自由引导人民》可以看作是与《悲惨世界》的呼应,在自由女神感召下的行进人群中,我们不难找到雨果笔下的马吕斯等革命的参与者,也能想象出人群背后的冉阿让等革命的同情者。

德拉克洛瓦的《自由引导人民》有个副标题,即《1830年7月27日》,它直接表现巴黎市民为推翻波旁王朝而举行的一次起义。中世纪以后的欧洲史是教权、王权、君权、人权的演进史。法国大革命曾诞生第一共和国,但人民并没有足够的力量来保卫共和的果实,在经历专政、乱政、督政、执政等一系列眼花缭乱的政变后,一个革命的后来者接收了人民历尽艰难而取得的遗产,而拿破仑帝国又消弭于波旁王朝的复辟。1830年,路易十八的继承人查理十世为进一步加强王权,解散议会、限制选举和出版自由。抗议的群众立刻涌上街头,因为“法国社会的根绝不是生在波旁家族里,而是生在人民中。”(雨果《悲惨世界》)

三天街头革命,一位名叫莱辛的姑娘率先举起了象征共和的三色旗,一位名叫阿莱尔的少年在把旗帜插到巴黎圣母院边的桥头时中弹牺牲。德拉克洛瓦本身并没有参与这次暴动,但他认同革命,于是把自己也画在人群中,他头戴礼帽身穿燕尾,手握长枪表情庄严,在自由女神身边无所畏惧。这次革命推翻了波旁王朝,随之建立的“七月王朝”却仍然只代表部分人的利益。雨果说它“是一次在半山腰里停下来的革命”,但这个中间站通向1848年的法兰西第二共和国。

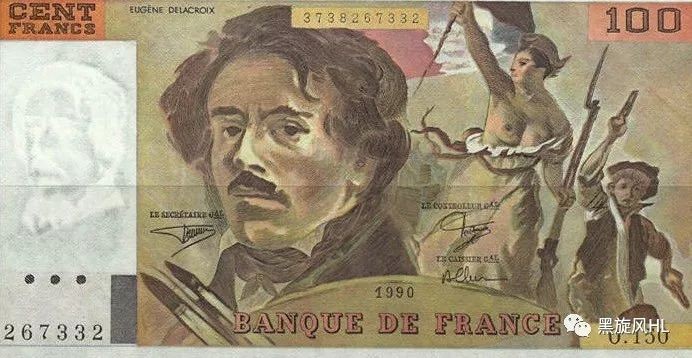

《自由引导人民》是浪漫主义浓郁的自由颂歌,标志着艺术从对古代事物的描绘转到对现实世界的追求,具有非凡的政治意义。画作一经展出便引起热议,路易.菲利普因其内容的革命性把它藏于深宫,一直到法兰西第二共和国时才重见天日,现展出于卢浮宫。欧元使用前的一百法郎纸币以该画为图案。

欧元使用前的法国纸币

副篇

德拉克洛瓦(1798-1863年),法国浪漫主义画家。浪漫主义文艺往往用艺术想象力唤起观众,以主观情感把握客观世界。古典主义跟着历史走,现实主义跟着时代走,浪漫主义跟着感觉走。

德拉克洛瓦《但丁之舟》1822年

取材于但丁的《神曲》,画面中,头戴花冠的诗人维吉尔正引导但丁等人乘小舟穿过地狱。

德拉克洛瓦《希奥岛的屠杀》1824年

1822年,土耳其人血洗了希腊的希奥岛,浪漫主义诗人拜伦参加支持希腊人民的战斗而牺牲。德拉克洛瓦用画作来揭露侵略者的暴行。

德拉克洛瓦《萨达纳帕路斯之死》1826年

呈现拜伦的诗《萨达纳帕路斯》中公元前十七世纪亚述王国的场景,国王萨达纳帕路斯在战败后宣泄着狂欢式的毁灭。

德拉克洛瓦《闺房内的阿尔及利亚女人》1834年

德拉克洛瓦把旅行中的所见所闻付诸于笔端,探索异域风情,开始了全新的艺术创作。

德拉克洛瓦《诱拐丽贝卡》1846年

德拉克洛瓦擅长用叙事手法来描绘主题,《诱拐丽贝卡》描绘了司各特《艾凡赫》中的一个场景。