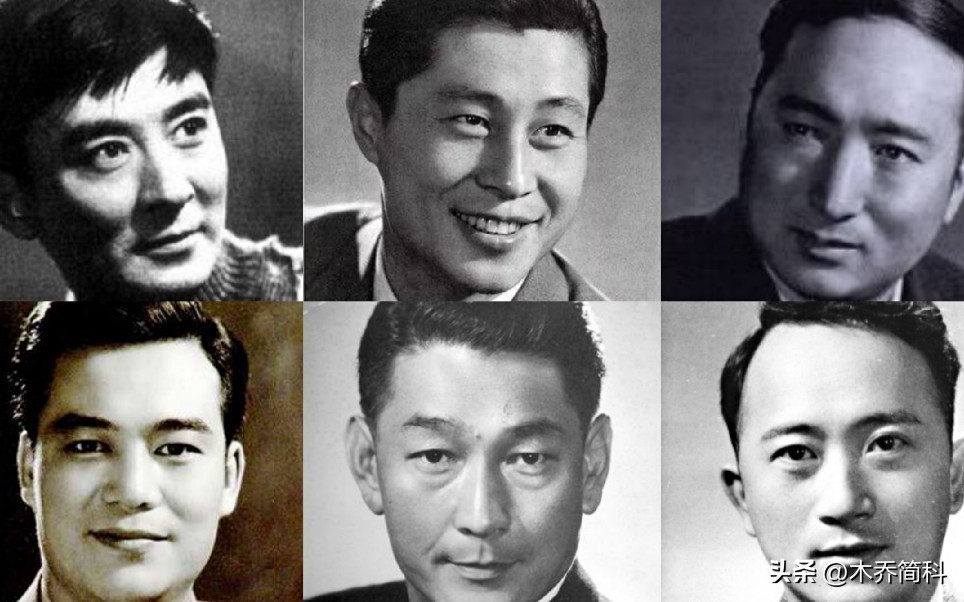

这7大帅哥真正代表中国男人形象,个个帅气硬朗没一个娘娘腔

这7大帅哥真正代表中国男人形象,个个帅气硬朗没一个娘娘腔

文/木乔简科

编辑/木乔简科

前言

如今,随着一批批“花美男”在娱乐圈“冉冉升起”,让人叹为观止的“硬汉”男星已然难觅踪影。

那些威风凛凛、阳刚正气的男儿英雄,不见了,那些气质书卷、儒雅从容的文人雅士,也消失了。

如今满屏的“小鲜肉”们,一个个娇滴滴、媚意十足,看着就让人牙酸。我们似乎已经忘记,中国自古以来一直崇尚的是什么样的男子美。

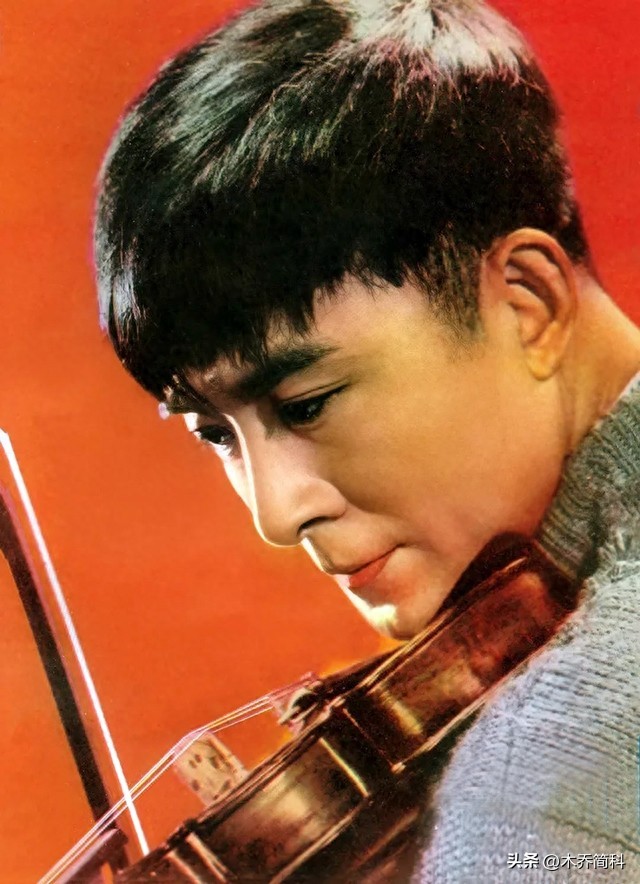

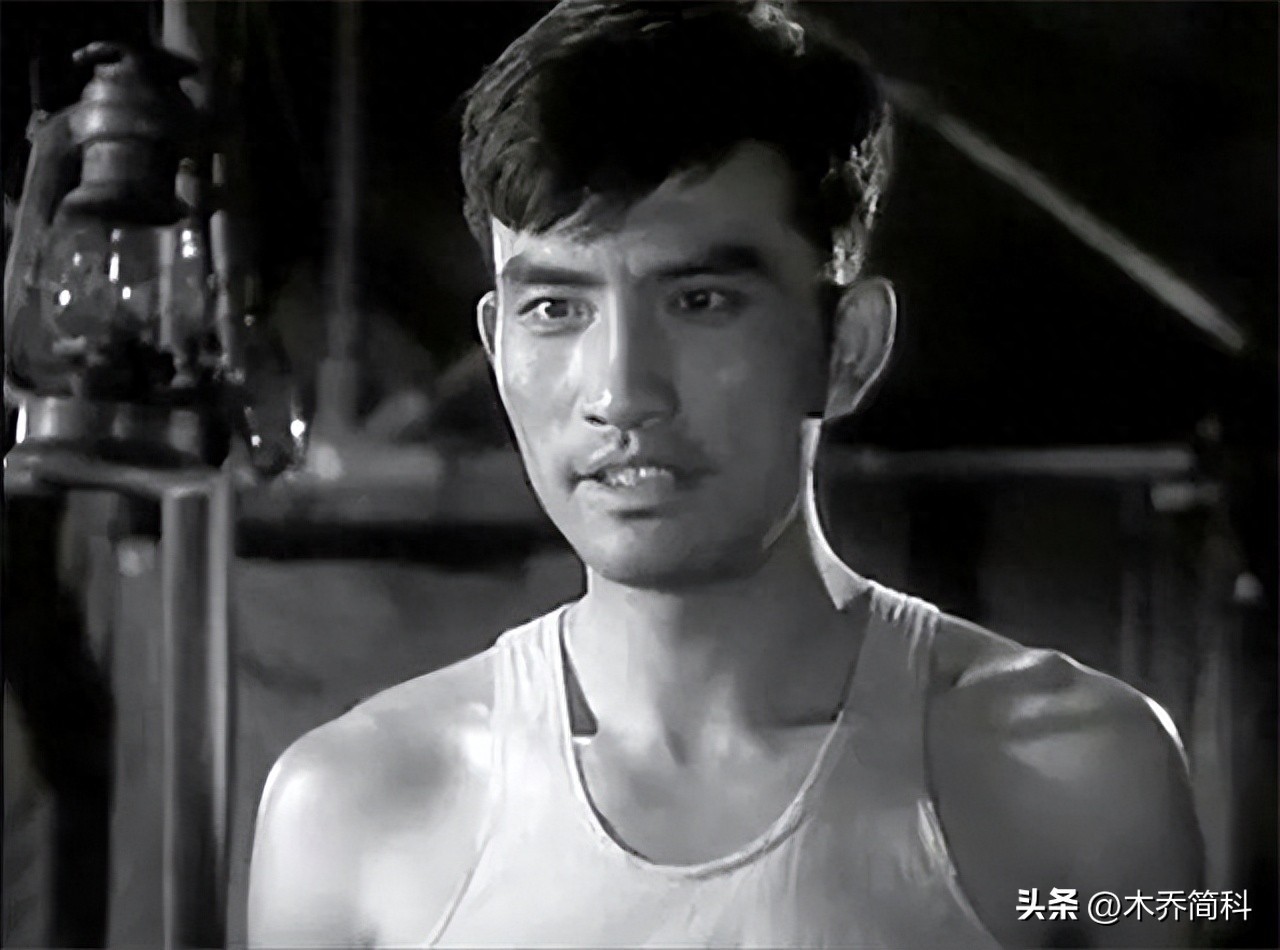

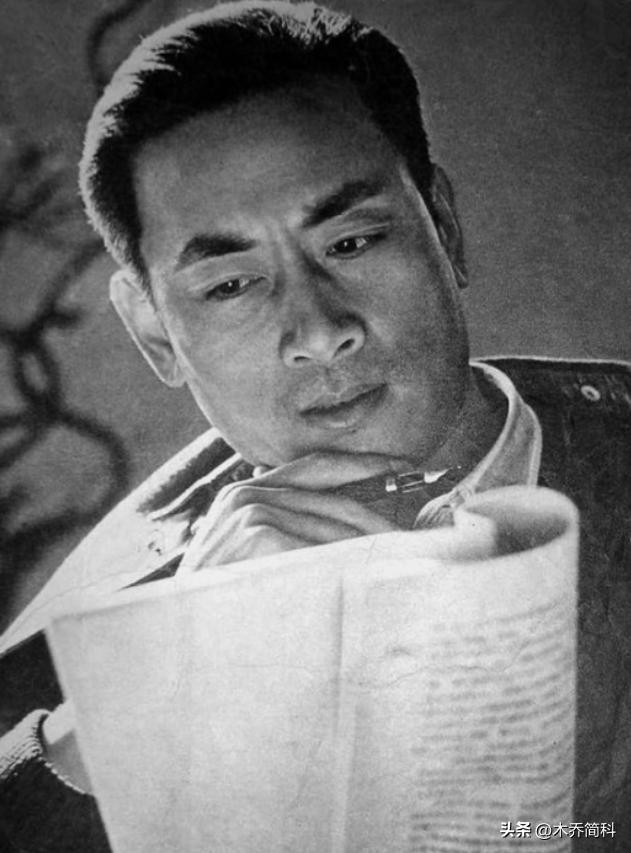

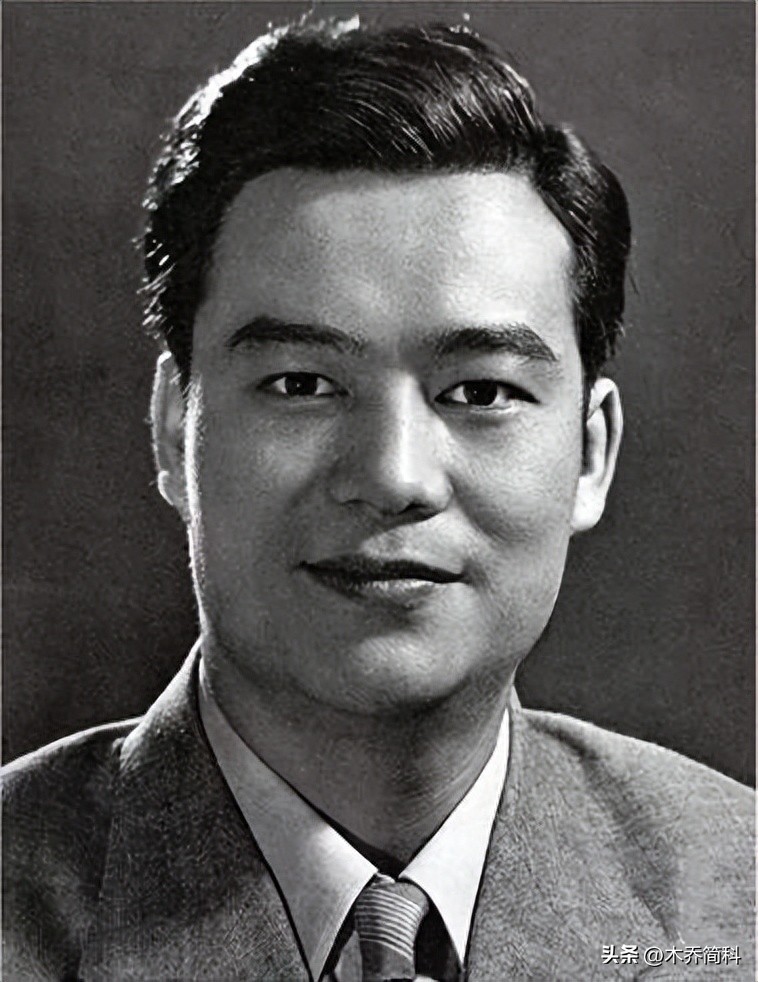

孙道临

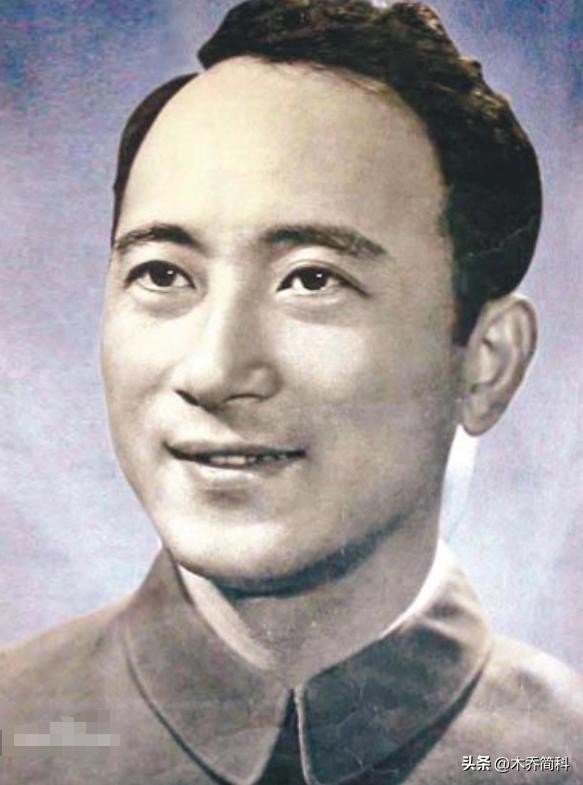

孙道临,一个跨越战火与和平的名字,伴随中国电影从无声到有声,从黑白到彩色,一步步成长。他的一生,融入了中国那个时代的点点滴滴。

1921年,孙道临诞生于北京一个知识分子家庭,自幼受文学熏陶。

1938年,他考入燕京大学哲学系,因为热爱表演就参加了校园话剧团,还出演过《雷雨》《生死恋》等话剧。

1941年太平洋战争爆发,孙道临被迫辍学。此后,他漂泊加入中国旅行剧团等演出活动,历练自己的表演技艺。

抗战胜利后,孙道临重返燕大完成学业。学成后,他回到故乡加入北平艺术馆。此时的中国处在战乱时期,百废待兴。

在北平的日子里,孙道临投入表演事业的动力更为明确,他开始在话剧舞台上大放异彩,1948年,还参演了处女作电影《大团圆》。

1949年新中国成立后,孙道临来到上海,加入上海电影制片厂,正式开启自己的银幕生涯。他与赵丹、吴茵等人合作主演了《乌鸦与麻雀》,让他一举成名。

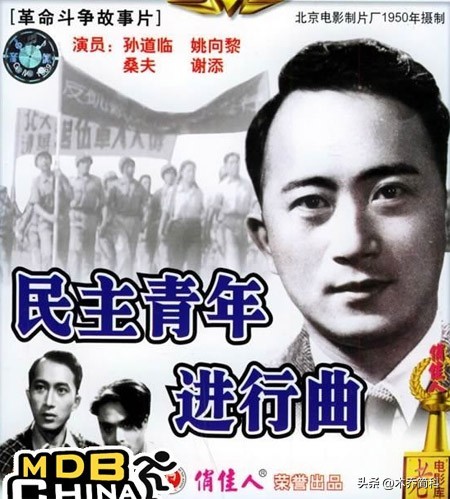

此后,孙道临积极投入到主旋律电影创作中,与姚向黎、柯刚等合作,出演了《民主青年进行曲》《女司机》等电影。

20世纪50年代,孙道临转型开始拍摄军事题材影片。1954年,他与李玲君联袂主演了战争类题材电影《渡江侦察记》,成功演绎了军人形象,展现机敏与勇敢。

1956年起,孙道临转入当时最受欢迎的生活题材电影。在《家》《春天来了》《不夜城》等影片中,孙道临塑造的一个个人物形象,都深受观众喜爱。

1958年,孙道临的代表作《永不消逝的电波》上映,他在其中出色演绎了发电员李侠一角,将知识分子的儒雅文韵完美展现,获得广泛共鸣。

随后,他还在《革命家庭》等影片中塑造了革命形象。60年代,孙道临继续在《早春二月》《万紫千红总是春》等文艺片中突出演出。

他那温润如玉、知性内敛的银幕形象,成为一个时代的记忆。

改革开放后,已是花甲之年的孙道临迎来了又一个创作高峰。他编导并主演了《雷雨》《非常大总统》等思想内容丰富的影片,展现了老当益壮的艺术魅力。

1988年,当67岁的孙道临登上央视春晚担任主持人时,台下立马响起了热烈的掌声,可见孙道临当时有多么受欢迎。

2007年,86岁高龄的孙道临因病去世。他用自己独特的艺术气质,记录下中国电影从无声到有声,从黑白到彩色的历程,成为一代巨星。

而孙道临留下的经典影像,也成为中国电影历史的瑰宝,镌刻在无数观众的记忆中。

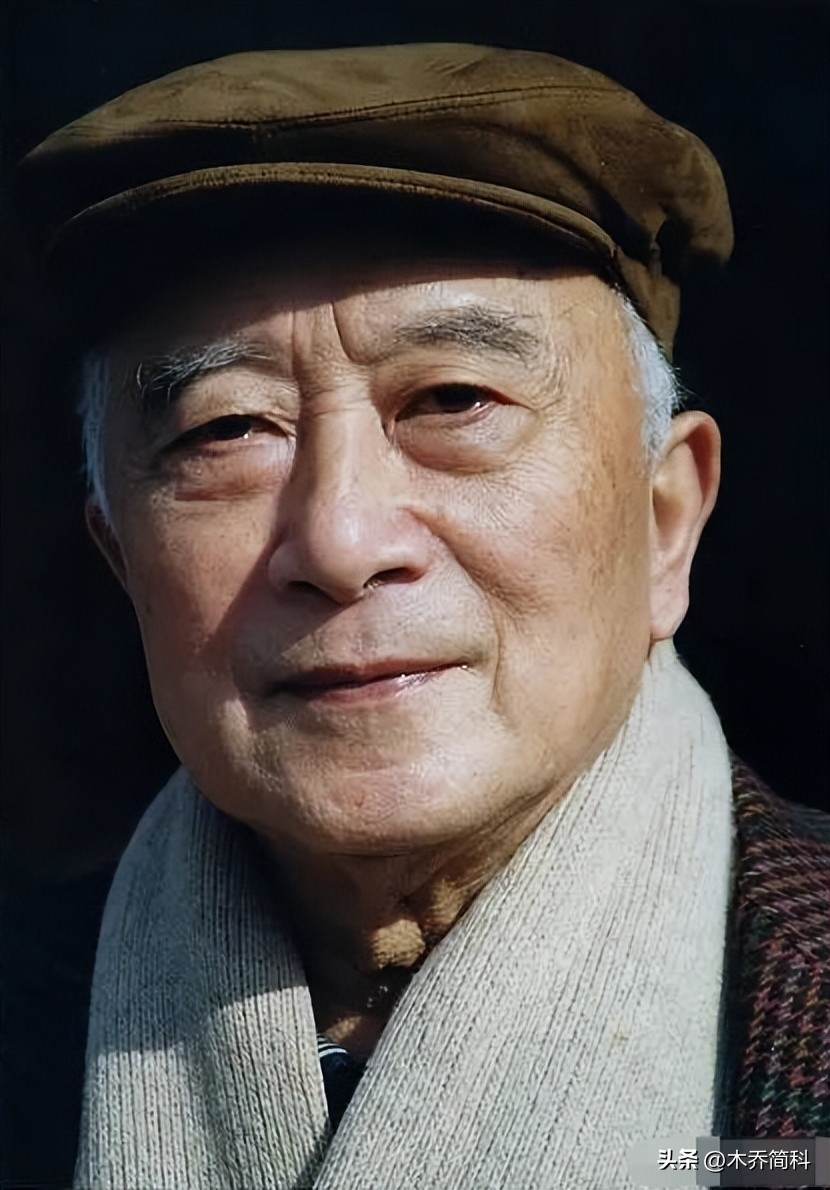

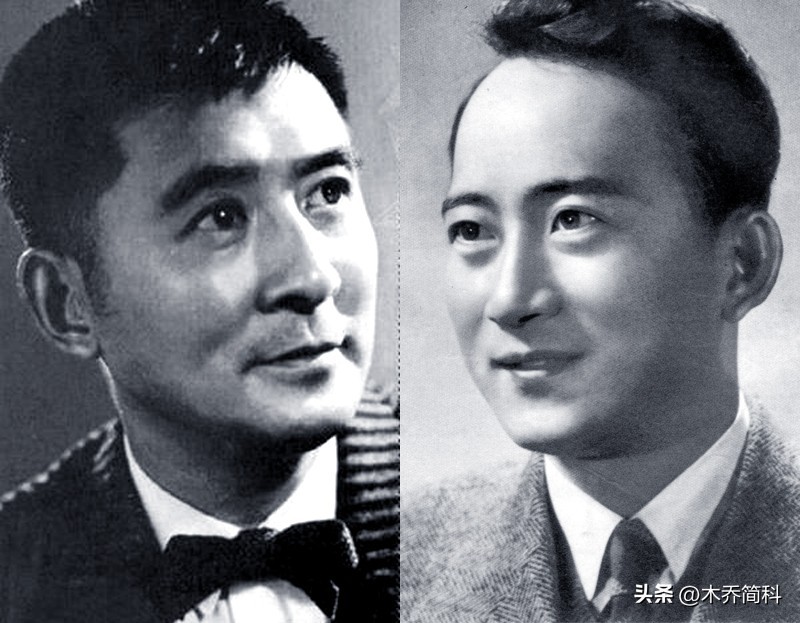

赵丹

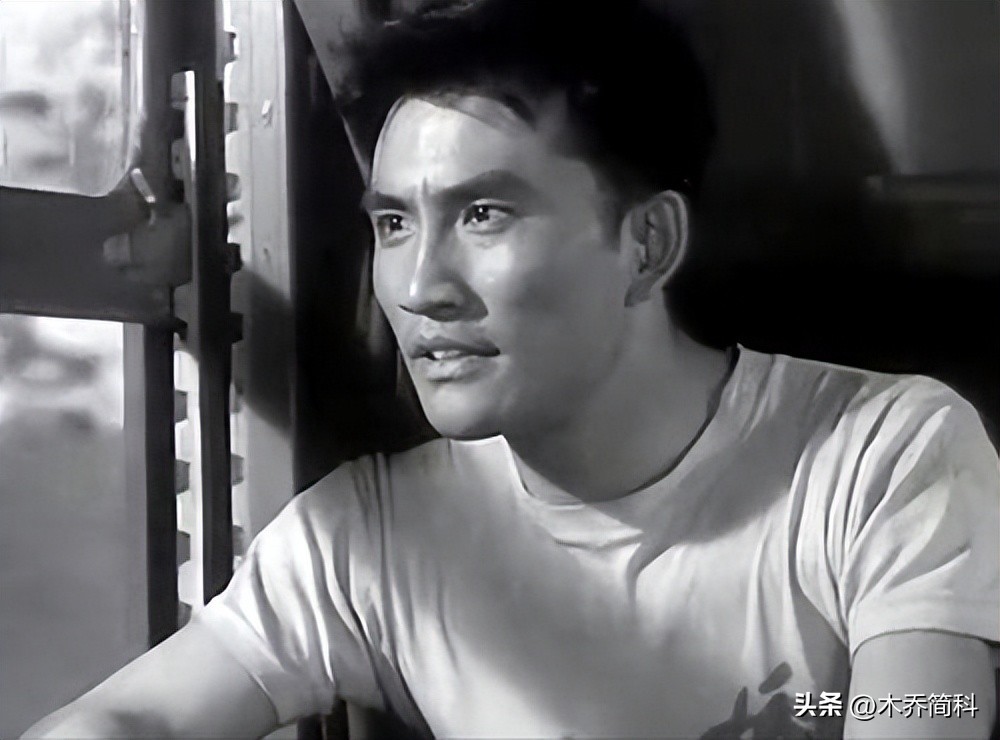

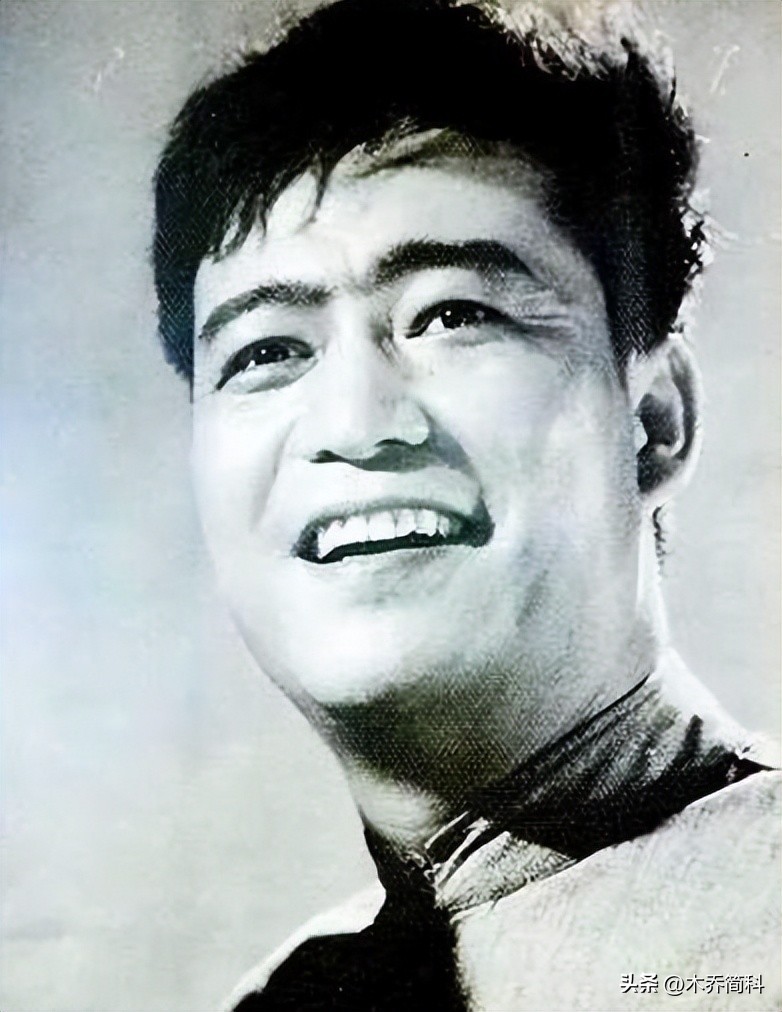

赵丹,一个能跟孙道临媲美的美男子,说起来,他还比孙道临大了6岁。

赵丹浓眉大眼,面相英俊,不光是一个实力派演员,塑造了许多精彩的人物角色,还多才多艺,为人果敢直接。

因为长相出众,1932年,17岁的赵丹开始接触影视行业,先后出演了《琵琶春怨》《时代的女儿》等电影。

在《琵琶春怨》中,赵丹饰演了一个纨绔子弟,性格鲜明,让人又爱又恨。这是赵丹银幕处女作,从一个小角色开始,赵丹并没有急于一时,而是从点滴中积累演技。

1937年,赵丹在《十字街头》和《马路天使》中分别出演了大学生老赵和吹鼓手小陈,两个同样善良淳朴又个性鲜明的形象,将两个角色演绎得与众不同,声名鹊起。

而这两部电影也奠定了赵丹在演艺圈的地位,让他真正成为家喻户晓的明星。

1949年,赵丹与孙道临、吴茵主演的《乌鸦与麻雀》,突破了他往常的银幕形象,把一个迂腐市侩的小人物形象表现得淋漓尽致。这次转型对赵丹来说是一个全新的尝试。

之后,赵丹主演了《李时珍》《林则徐》《聂耳》等影片,成功塑造了伟人的形象,成为当时中国电影的最高水准。这一时期,赵丹已成为电影界的巨星,可谓如日中天。

可就在事业如日中天的时候,赵丹在1980年因胰腺癌去世,终年仅65岁,让喜爱他的人都唏嘘不已。

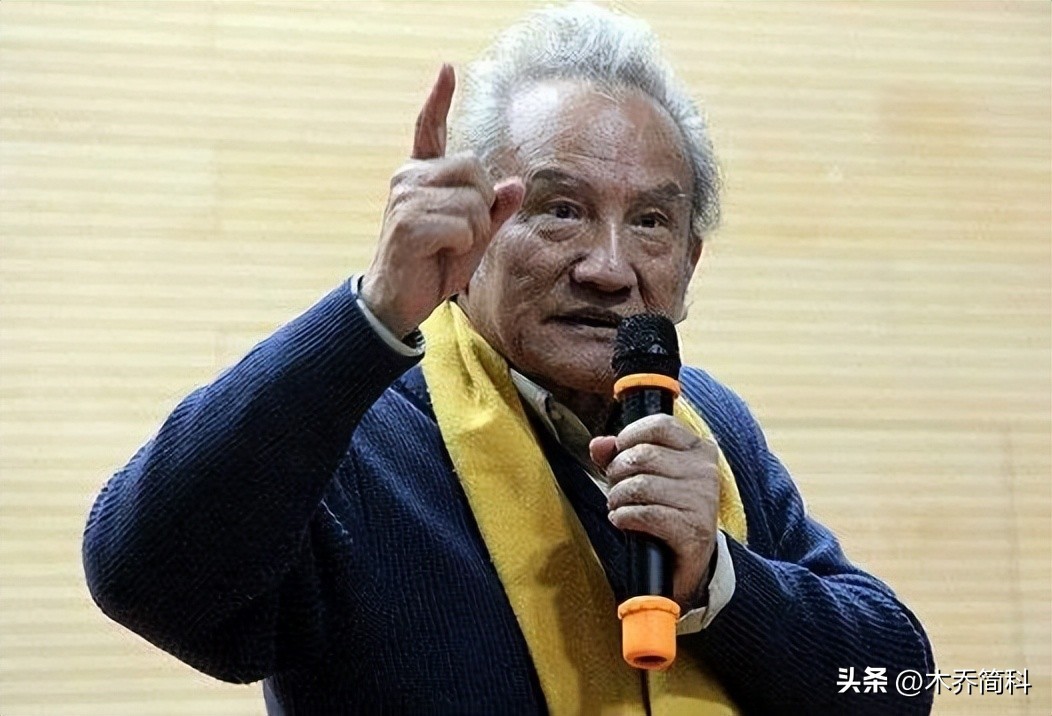

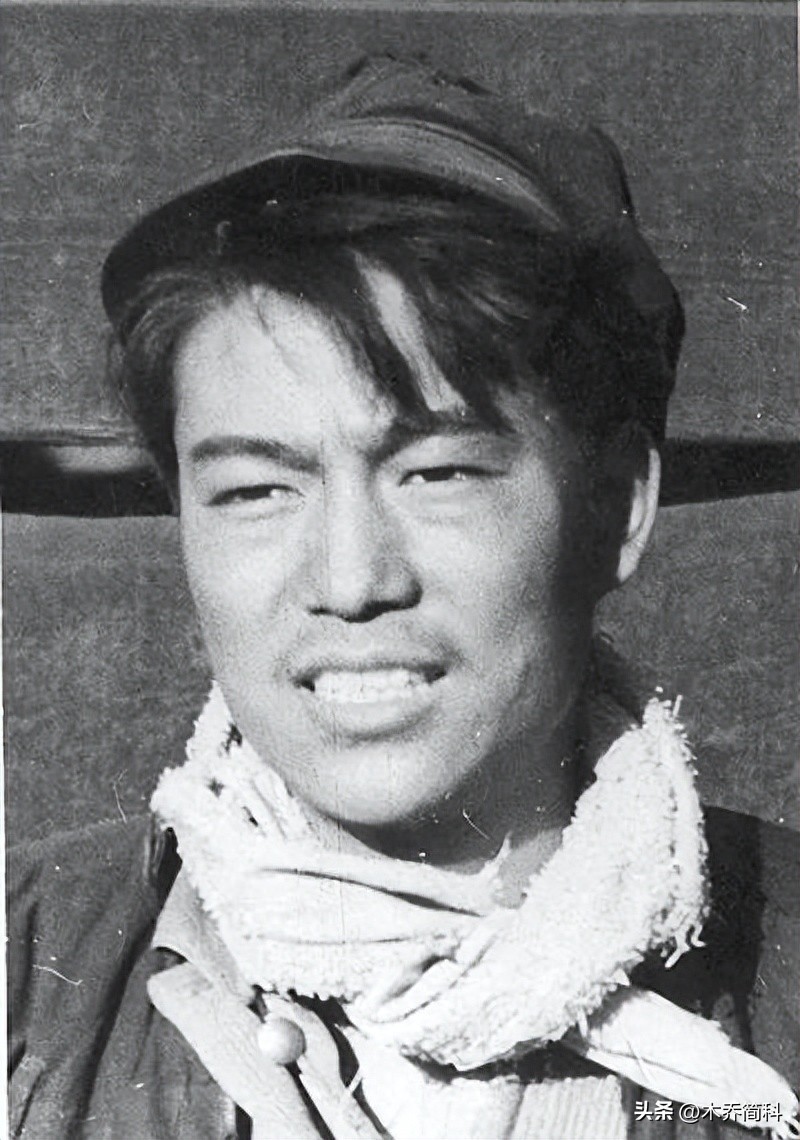

杨在葆

杨在葆在上世纪80年代,是公认的“荧幕硬汉”,他从一个无名小卒,一步步走过人生巅峰和低谷,终成为影坛传奇。说起他的人生故事,那也是曲折离奇。

1935年夏天,在安徽省宿县的一家小糕点铺里,杨家添了个小小的新生命,取名杨在葆。

虽然家里开店铺,但杨在葆的家境并不景气,这个新生命的降临,给疲惫的父母带来了一線希望,也让本就清贫的家庭生活更加艰难。

两年后,这简陋的糕点铺被战火吞噬,变得满目疮痍。父亲在一片废墟中看着心血付之东流,急怒攻心,就此离世。

从此杨在葆的母亲便带着5个孩子四处漂流,流离失所。

好在杨在葆天生乐观聪慧,即使生活屡遭颠簸,他也并未丧失希望。

后来能上学后,他表现出极高的艺术天赋,经常自编自导自演各种节目表演。

一次校园文艺汇演中,在葆撰写并单独出演了话剧《小鸟天堂》,通过一个小鸟寻找家园的故事,表达了对和平生活的向往,获得了老师和同学的一致好评。

1955年,20岁的杨在葆考入了上海戏剧学院,是当届仅有的来自农村的学生。

因他勤奋好学,表演课从不掉队,成为院里公认的“高材生”。

同学们都说,杨在葆总有一种与生俱来的表演天赋,是老天爷赏饭吃的演员命。

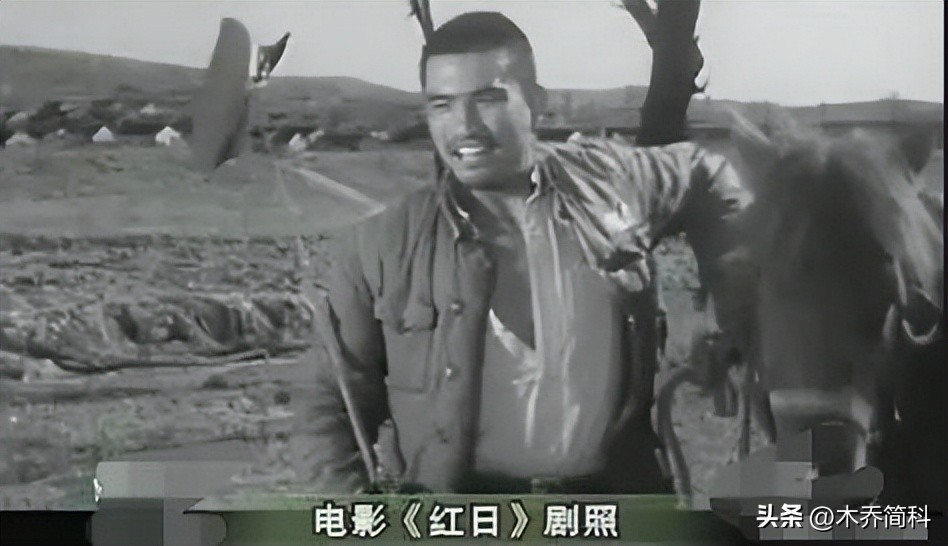

1960年,杨在葆获得了一个重要的银幕首秀机会,在电影《红日》中出演主角连长石东根。

为了充分准备这个角色,他放弃寒暑假回家探亲的机会,和剧组跟随海军部队进驻海岛生活半个月。

初到连队,硬汉子在葆顿时露怯,队里的军官们见他白净书生气,立刻开始严格管教。

每天破晓就要起床操练,连续跳深蹲、俯卧撑把他折磨得奄奄一息。晚上睡的是硬邦邦的木板床,被子也薄的很。

这种锻炼对杨在葆帮助很大,不出半月,他看上去就像一个真正的战士。为了让这个“新兵”过关,连队还给了他一个重大任务——骑马巡逻。

杨在葆生来不会骑马,但还是咬牙上马,在连队军官的指导下,逐渐适应了骑马的感觉。

在拍摄追击敌人的镜头时,他骑着马全速狂奔,一个不慎从马背上栽了下来,被拖行数十米,满身是血。

这场意外让他休息了一天,但第二天他就又重返拍摄现场,因为他知道,当演员就要承担角色应有的苦难。

最终,他完美完成了这个角色,并从一个学生成功转型为银幕硬汉,获得导演的高度赞许。

《红日》上映后,杨在葆一举成名。随后几年,他在多部知名电影中出演主角,事业达到高峰。

可好景不长,1971年,杨在葆被诬陷入狱,在牢房里度过了3年半时光。

虽然日子痛苦难熬,但那几年他并未被囚禁击垮,而是保持乐观,并阅读大量书籍来充实自我。

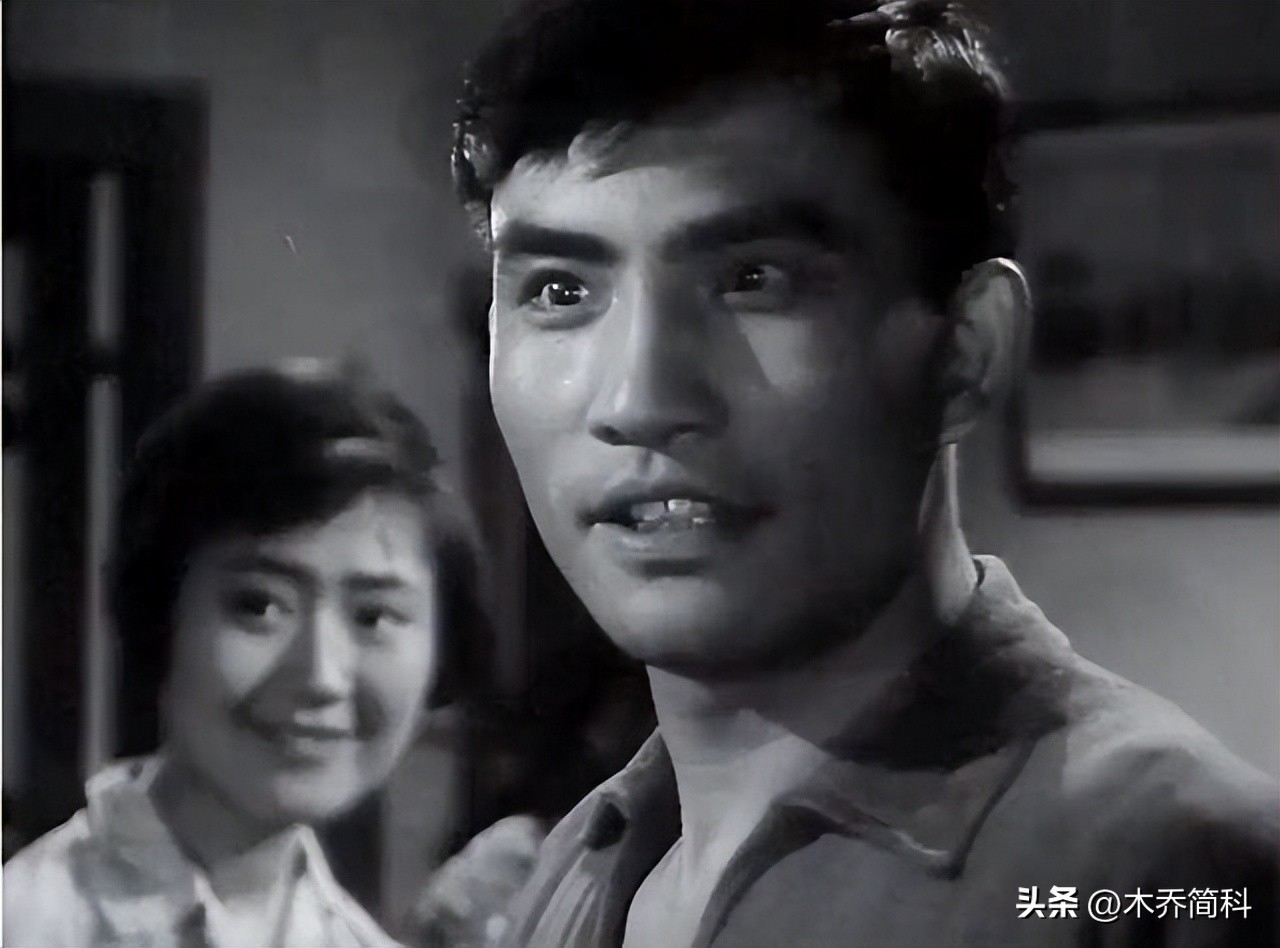

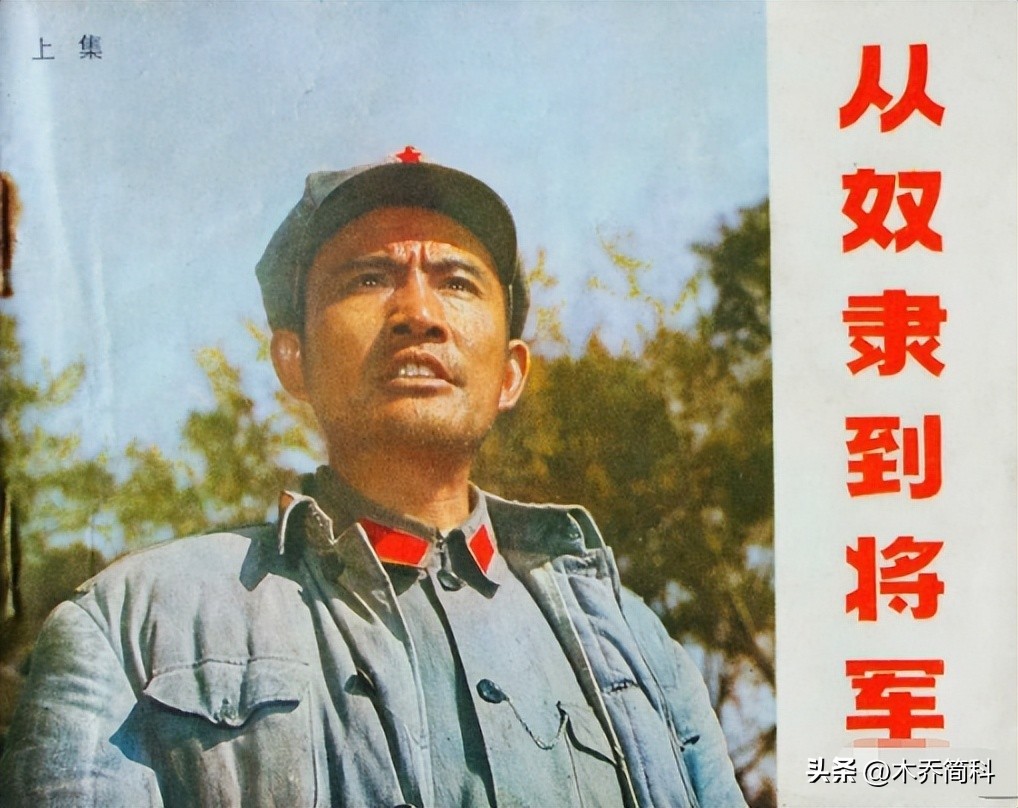

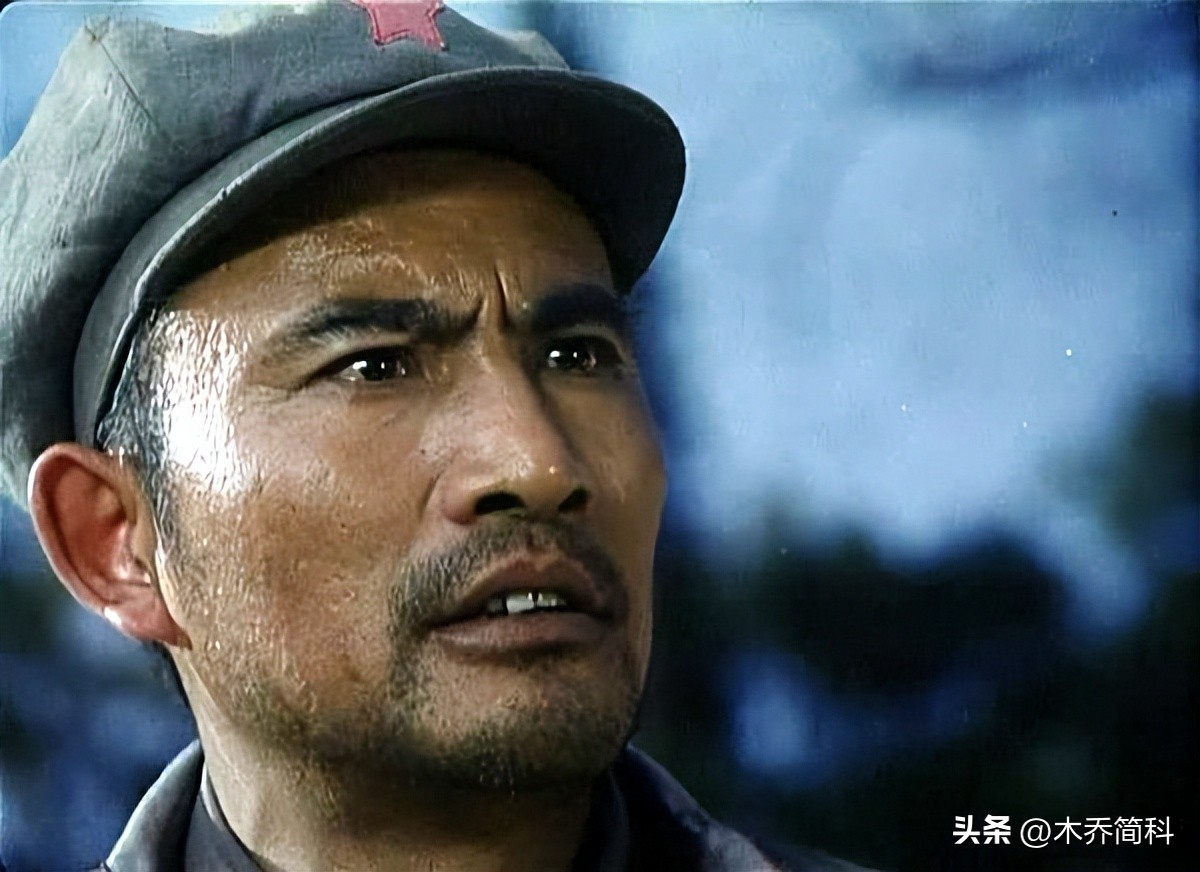

出狱后,1979年杨在葆获得了一个重要角色的邀请——在电影《从奴隶到将军》中出演主角罗霄。

他全身心投入到这个角色中,成功塑造出一个从奴隶到将军的成长历程,展现出人生必将向上向光的乐观精神。

这部电影成为了那一年的重要献礼片,杨在葆也因此荣获多项大奖,演艺事业再次达到顶峰。

1984年,49岁的杨在葆主演电影《血总是热的》,他扮演的罗心刚性格坚韧,为了捍卫真理不畏强权。

这次精湛的演技让他一时间走红全国,被称为公认的“荧幕硬汉”,也成了无数观众心目中的男神。

2007年,杨在葆最后一次出演电影,2019年他获得了终身成就奖,但同年不幸离世。

庞学勤

庞学勤生于1929年的江苏阜东一个普通家庭,父母都是知识分子。为了给庞学勤提供文化教育,尽管条件艰苦,还是送他去上私塾五年。

15岁时庞学勤主动参军,父母虽担心,还是支持他的决定。进入部队后,庞学勤被分配到文工团,负责进行抗日宣传。

在前线,庞学勤时常冒着生命危险,深入敌人辖区进行宣传活动。有时,当兵力不足时,他还会赶到前线战场上,和战友一起抢救重伤员。

后来庞学勤被调离文工团,担任起了炮兵连政治辅导员的职务。在这一职位上,他继续发挥自己的组织和宣传能力,为部队军心战斗力做出了贡献。

不久后,上级又将庞学勤调回文工团,并在1950年将他保送到当时最好的电影学校学习。1954年,25岁的庞学勤毕业后成为北京电影剧团演员,正式进入娱乐圈。

因为有过部队经历,庞学勤最擅长演绎各种军人角色。尤其他在电影《战争中的青春》中扮演排长雷振林深入人心。

为了塑造这个粗犷的革命军人形象,庞学勤不仅剃了板寸头,还专门学习抽烟的姿势动作,以便更加逼真地演绎军人的形象。

最终,“雷振林”这个角色成功成为一代人心目中军人形象的典范。

据说在拍摄这部电影时,庞学勤临时接到通知,需要搭乘直升机进行演出。起初他有些害怕并不太愿意,但最后还是鼓起勇气完成了表演任务。

整个摄制过程中,庞学勤一直兢兢业业,为新中国文化建设贡献自己的力量。

然而,庞学勤也不光饰演正面人物,他曾在电影《独立大队》中饰演过一个匪气十足、粗鲁凶狠的兵痞反派角色。

这种与以往正面形象大相径庭的刻画,展示了他演技的广度,也让他以往塑造的正面军人形象产生了一定争议。

但无论扮演何种角色,庞学勤都展示出了专业和敬业的演技。可以说,他完全无愧“22大影星”的美誉。

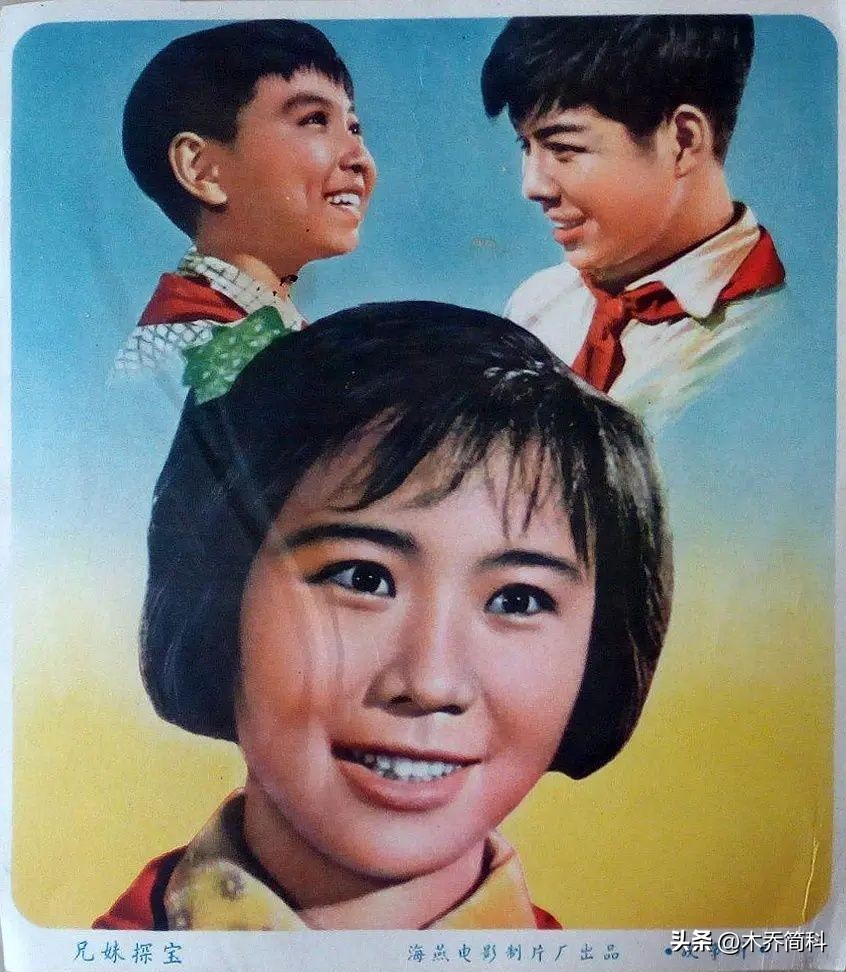

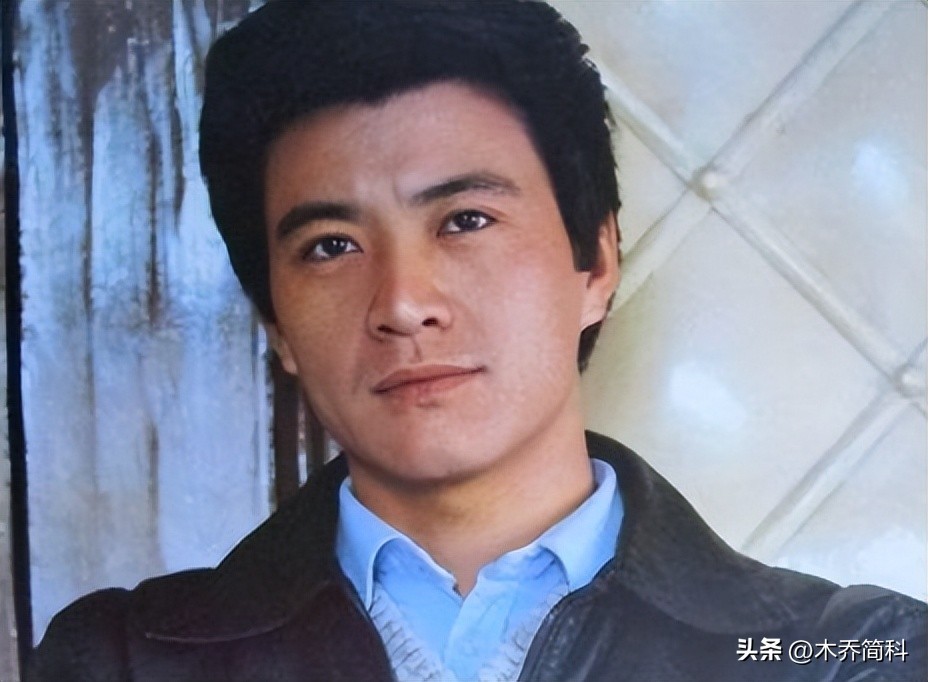

达式常

无论从演技还是人品上,达式常都展现了“硬汉”演员的魅力,尽管作品数量不多,但每部作品的质量都很高。

达式常1940年出生在上海,因从小长相英俊,又喜爱表演艺术,后来父母就送他去了上海电影专科学校。

1962年,达式常参演的第一部电影作品《兄妹探宝》,为观众呈现了一个活泼机敏的形象,深受欢迎。

作为一部轻松搞笑的探险电影,《兄妹探宝》讲述了一对兄妹在古墓探险中发生的趣事,达式常扮演的哥哥聪明机智,引导妹妹克服种种困难,最终找到了失落已久的宝藏。

这种诙谐幽默又不失智慧的角色,成为达式常早期银幕形象的典型。

1965年,他又主演了剧情电影《年青的一代》和《柜台》,这两部影片都展现了达式常的精湛演技。

比如《年青的一代》中的林育生,是一个刚参加工作的大学生,面对现实的种种不如意,他经历了从理想到现实的转变,达式常通过眼神和语气的细微变化,很好地刻画出这个过程。

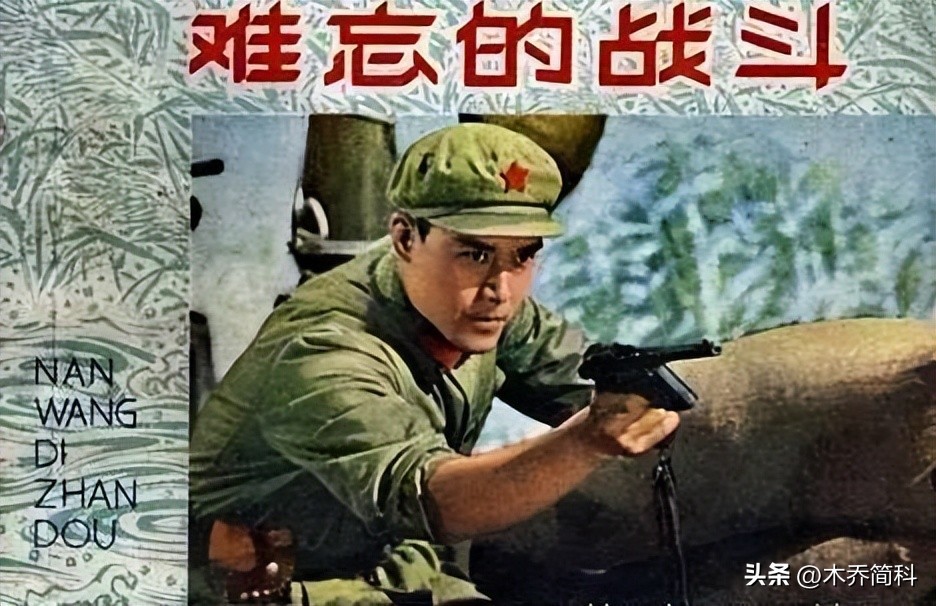

而在许多观众心中,达式常最经典的应该是他在军事题材影片中的形象。

他曾经为了饰演《难忘的战斗》里的“田文中”,而特地到军营生活体验,这份专业精神给观众留下深刻印象。

这类角色塑造出他的果敢与坚韧,展现了中国男儿的传统美德,也彰显着他本人的硬朗个性。

比如,田文中是一个老兵,在战争年代经历千锤百炼,对生死看得很开,达式常通过语言和举止,很好地刻画出这种豁达坦荡的性格。

达式常不仅演技出众,他的生活也极为低调,与大学同学王文皓结为终身伴侣,而且婚姻美满和睦。他用实际行动诠释了一个优秀演员应有的品格,堪称后生楷模。

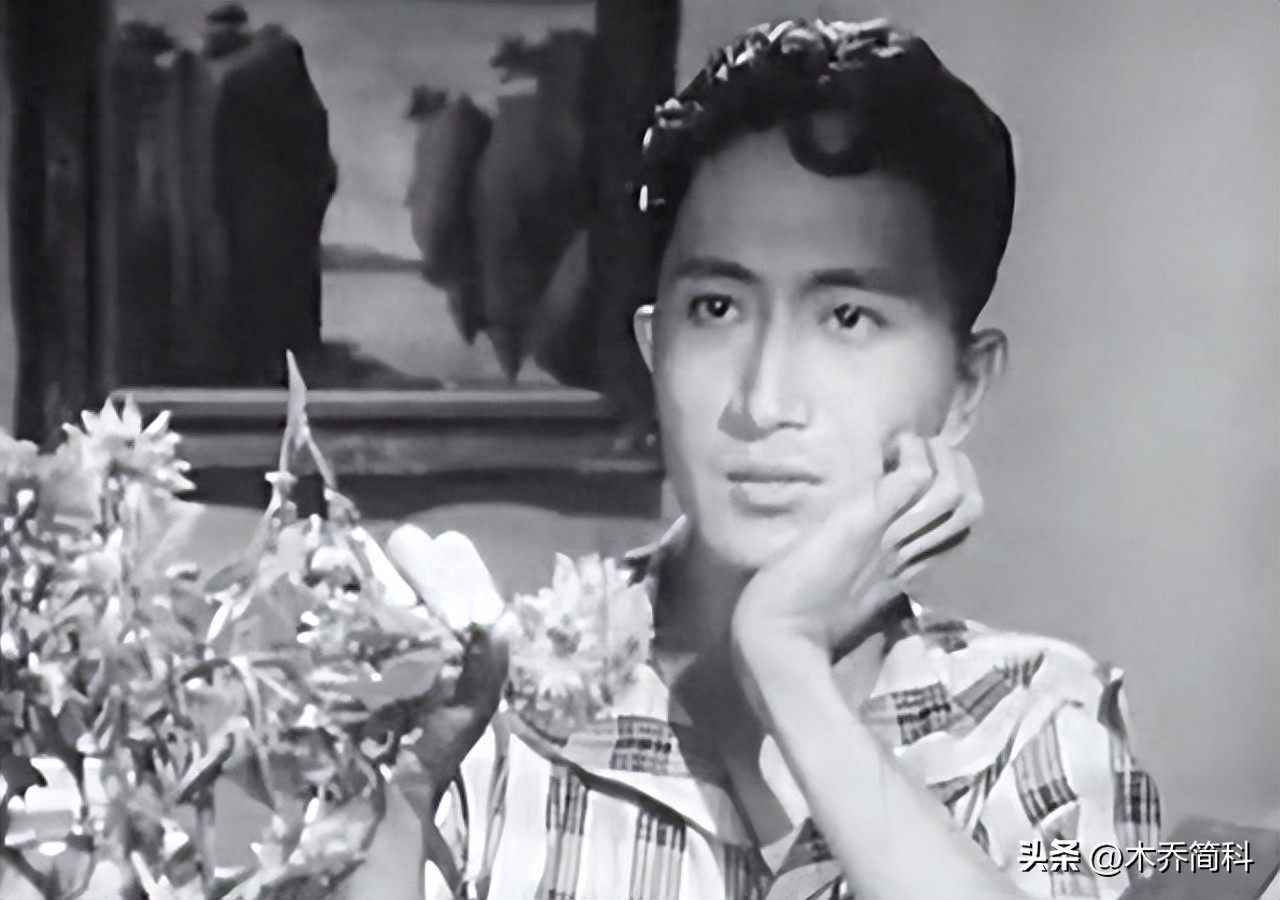

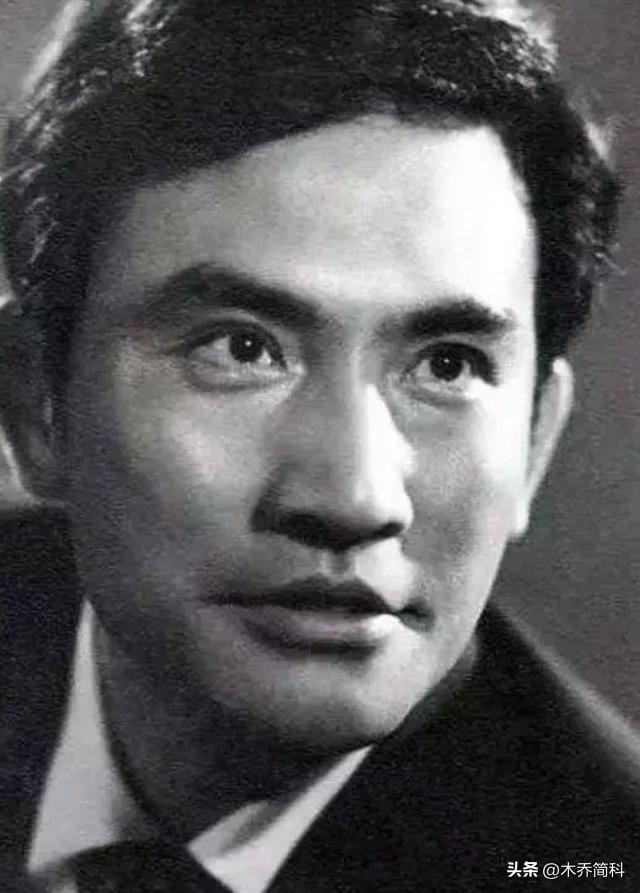

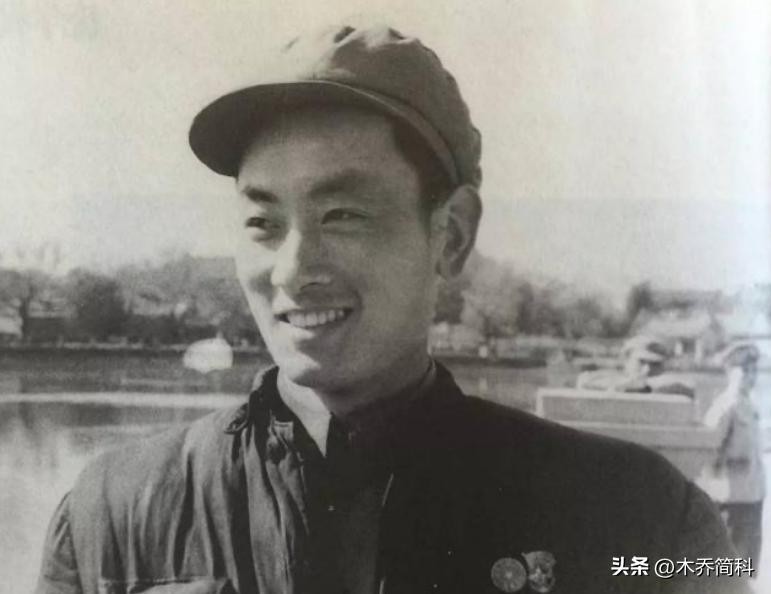

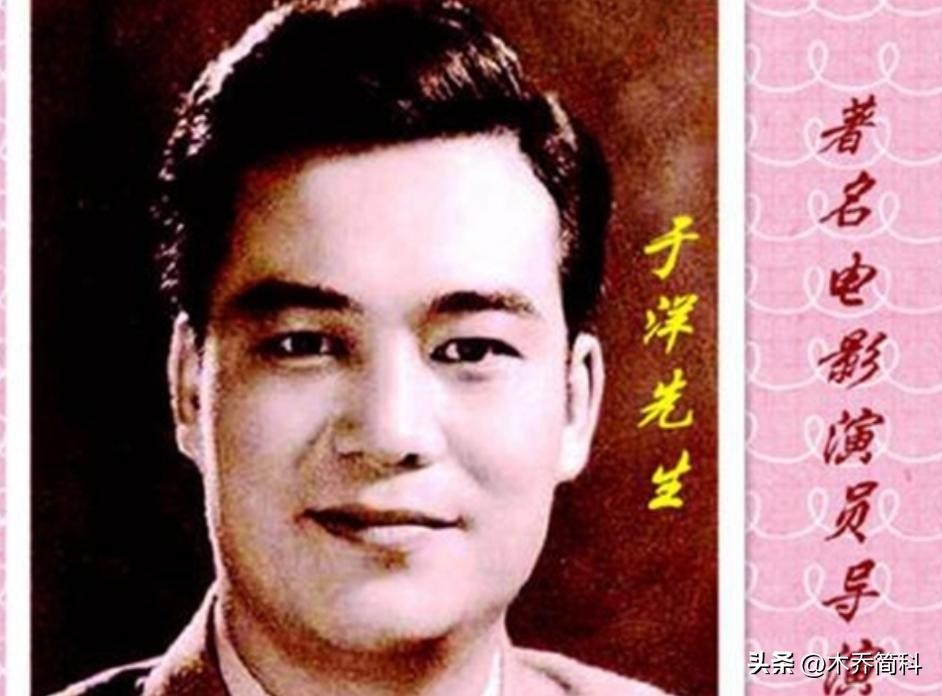

于洋

一提起于洋这个名字,人们脑海中自然浮现出他在银幕上的英姿:眉宇间透着正气,五官深邃,无论是饰演侠客英雄,还是革命者,都有一股不可摧毁的气势。

其实,这正是于洋一生的写照。

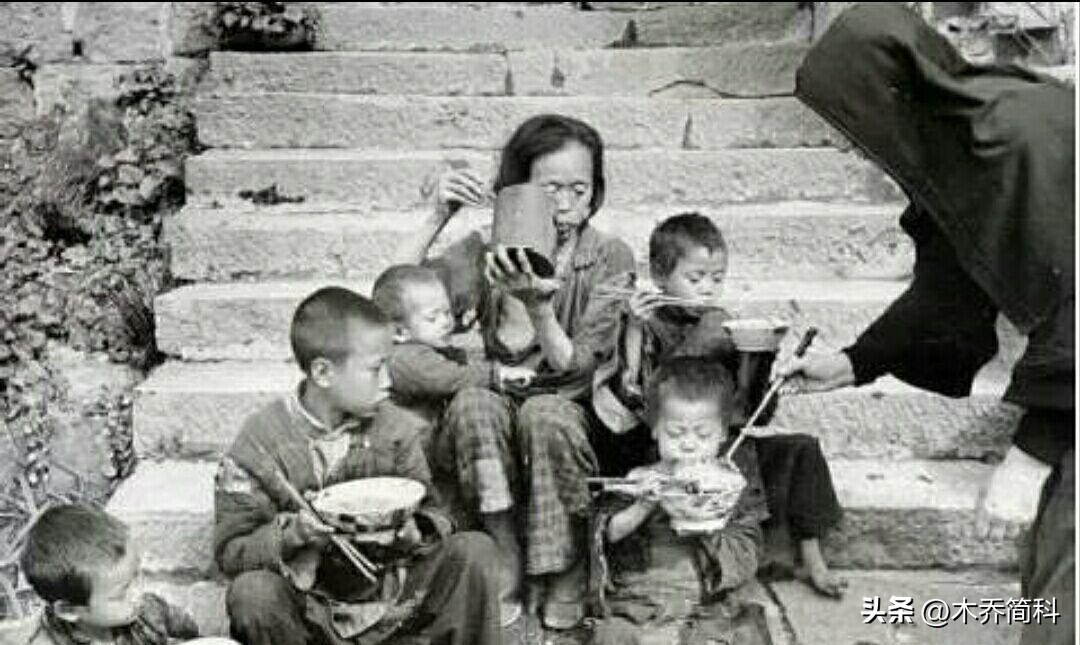

1930年,于洋出生在山东一个普通农家。当时的中国既贫穷又动荡,于洋从小就经历了家庭与国家的艰难。

6岁那年,因父亲去世,他只能跟随母亲来到东北谋生。在异乡过着与世隔绝的生活,依靠坚强的意志独立面对种种困难。

从12岁开始,于洋就边上学边靠拍电影维持生计。我们可以想象,一个小男孩如何在那样的环境中挣扎求存,而这种早熟的独立,无疑培养了他坚韧不拔的个性。

14岁那年,于洋的人生出现了重大转折。他离开家人,追随哥哥加入了八路军。

在部队里,他经历了无数次血与火的洗礼。他参加了数场重要战役,在苦难的狱中受尽折磨,却从未向黑暗低头。

这些残酷的遭遇,也令于洋获得了宝贵的人生阅历。让他从一个稚嫩的男孩,到一个经受住考验的革命斗士,于洋在这过程中不断磨砺自己的意志品质。

战争结束后,于洋回到电影界发展。当时中国电影业还处在起步阶段,很多摄制工作比较简陋,常带来安全隐患。

一次,于洋在拍摄中遇到事故并受伤。但对这个已经历练过生死的人来说,这些困难不足为惧。

在一次次意外中,他不停吸取经验,磨砺演技,也培养出对艺术的执着追求。可以说,于洋把在战场上练就的勇气和毅力,融入到对电影事业的热爱中。

1953年,于洋在《山间铃响马帮来》中首次担任主角,一举成名。此后他又主演了《英雄虎胆》《青春之歌》等多部重要影片,成为当时最受欢迎的银幕偶像之一。

但于洋并没有被名利冲昏头脑。他没有安于现状,而是一往无前地走在创作的道路上,继续以电影记录人生和时代。

20世纪70年代,于洋开始转型当起导演。为了找到素材,他曾在海上漂泊半年,亲身体验水手的生活。

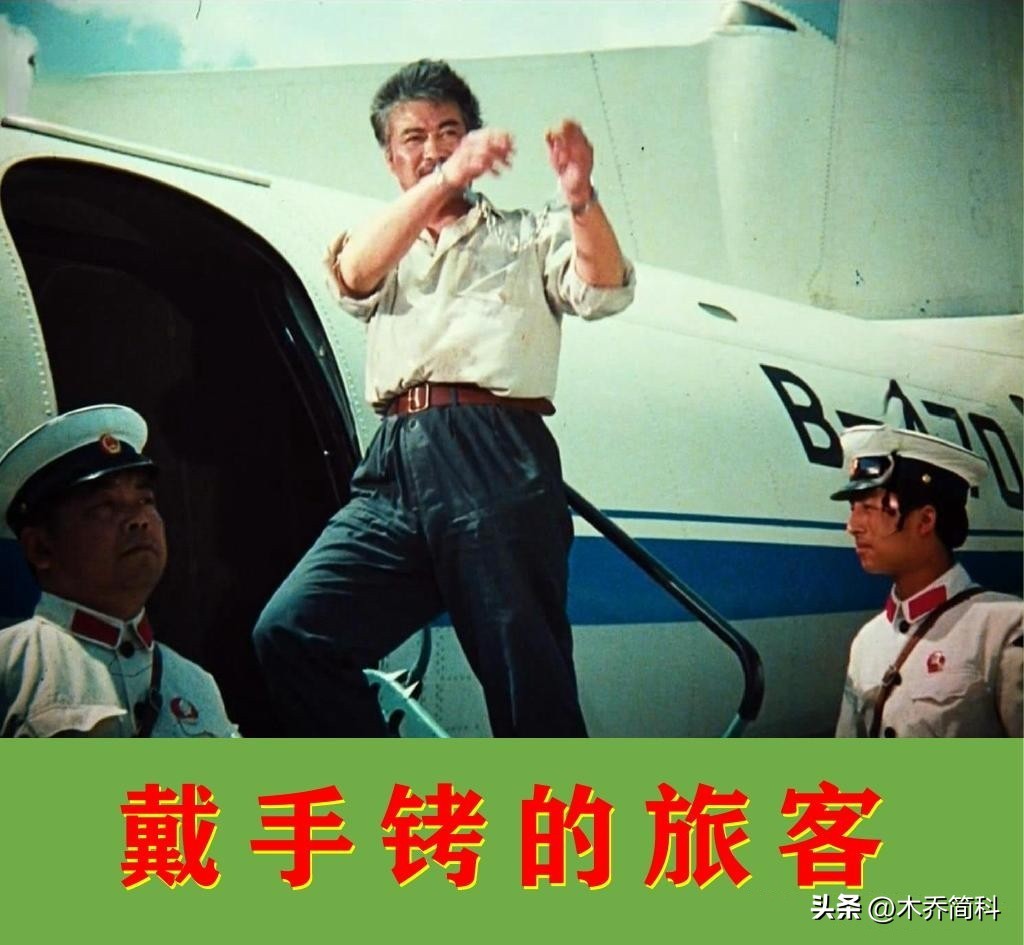

在拍摄过程中,于洋总是不断追求感性的认识,用镜头捕捉人性的体悟。1980年,他自导自演的《戴手铐的旅客》感动了无数观众,主题歌至今仍然脍炙人口。

如今,90高龄的于洋依然活跃在电影界。一生坚持不懈,百折不挠,于洋用他的故事告诉后人,什么才是不屈的精神,什么才是对艺术的执着追求。

结语

除了这7位老一辈男星,还有像金焰、王心刚、冯喆、周里京等男演员,也能代表真正中国男人的形象。

可惜随着时代变迁,各种不正之风的兴起,美德标准也在悄悄变化。我们是否还应坚持传统的男子气概定义?什么才是新时代男人的真正品质?这需要我们深思。

我们应该欣赏不同时代的优秀品质,也应该积极探索符合当下的男子气概内涵。历史无法回头,我们只能前行,但前行的方向值得我们反复思考。

阅读完此文,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容。