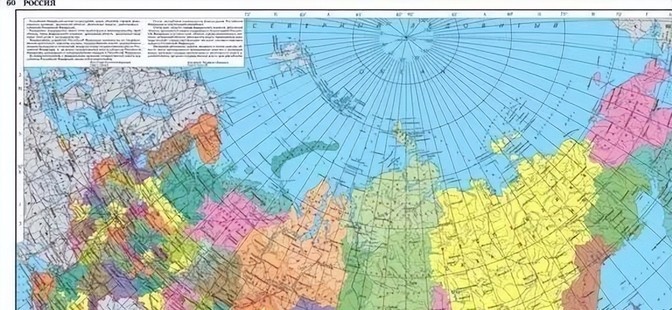

第二次世界大战爆发前苏联的国际地位

第二次世界大战爆发前苏联的国际地位

在探讨苏联于二战前的国际地位时,我们可以看到一幅充满戏剧性和转折的历史画卷。苏联这个巨人在20世纪30年代的舞台上是如何一步步塑造其独特形象的呢?

从孤立到尝试融入国际社会:1930年代初期,苏联几乎被西方国家视为异类。它刚刚经历了一场翻天覆地的社会变革——十月革命,建立起了世界上第一个社会主义国家。这使得它与大多数资本主义国家之间存在着深深的鸿沟。然而,随着纳粹德国的崛起和法西斯主义在欧洲的蔓延,苏联开始意识到自身无法独善其身。它迫切需要寻找盟友以确保国家安全。于是,莫斯科逐渐调整了外交政策,试图通过加入国际联盟等方式来加强与其他国家的关系。

面对复杂局势作出艰难抉择:到了30年代末期,国际形势愈发紧张。一方面,希特勒的野心昭然若揭;另一方面,英法等国对德采取绥靖政策,这让苏联感到无比忧虑。在这种情况下,斯大林政府面临着一个两难的选择:是继续寻求与西方合作共同抵抗德国,还是另辟蹊径?最终,在多次谈判无果之后,苏联选择了后者,并与纳粹德国签订了《苏德互不侵犯条约》。这一举动虽然暂时缓解了来自西方的压力,但也为未来埋下了隐患。

苏联的战略考量及其后果:签约后的苏联表面上获得了喘息之机,可以集中精力发展经济、强化军事力量。但实际上,这也意味着它放弃了与西方构建更广泛安全框架的机会。当战争真正爆发时,苏联发现自己处于相对孤立的状态。尽管后来成为了反法西斯阵营的重要成员之一,但前期策略上的摇摆不定无疑增加了应对危机的难度。

回望这段历史,我们不禁要问:如果当时苏联能够更加坚定地站在正义一边,是否能改变一些事情的发展轨迹呢? 当然,历史不能假设。重要的是,从这段往事中我们应该吸取教训——在全球化的今天,任何国家都不可能完全置身事外。面对挑战时,明智的做法是积极沟通、寻求共识,而不是轻易做出可能损害长远利益的决定。毕竟,和平稳定的国际环境才是所有国家共同追求的目标。

回顾过往,那些决策背后的故事既让人感慨万千又充满启示意义。它们提醒着我们珍惜当下得来不易的安宁,并努力维护好这份珍贵。希望未来的日子里,各国都能够携手共进,创造一个更加美好的世界。

-

- 爱情VS励志?《锈与骨》,一段关于两性关系的成长故事

-

2025-09-15 16:48:53

-

- 《三体》:地球还有十分钟毁灭,人类的救世主程心做了啥?

-

2025-09-15 16:46:38

-

- 意难平!黄宗泽采访聊胡杏儿!瞬间戳中泪点:我们差点有结果!

-

2025-09-15 16:44:23

-

- 我是歌手第三季总决赛排名:孙楠退赛alin垫底幸运晋级韩红夺冠

-

2025-09-15 16:42:08

-

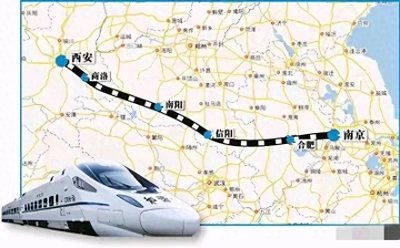

- 南阳逆袭!宁西铁路弃襄樊,开启地方线路争夺战新篇章

-

2025-09-15 16:39:53

-

- 金榜题名勇夺冠 蟾宫折桂齐凯旋——南充九中欢送高三学子奔赴考场

-

2025-09-15 16:37:39

-

- 火把节 | 火把狂欢夜 东方不夜城(多图)

-

2025-09-15 16:35:23

-

- 罗斯柴尔德家族究竟有多富?50万亿财富能帮美国还清国债还能剩余

-

2025-09-15 02:58:09

-

- 读错太久了,头孢克肟的"肟"不念wū,不念kuī,正确读音呢?

-

2025-09-15 02:55:54

-

- 传说中的牛郎织女:凄美背后的真相!

-

2025-09-15 02:53:40

-

- 波音飞机被拒收,美国关税战遭遇“硬碰硬”

-

2025-09-15 02:51:25

-

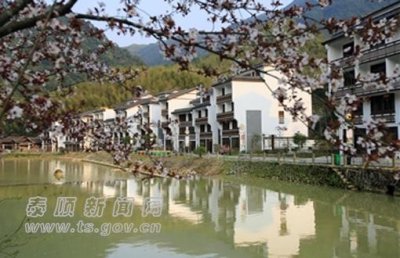

- 四十年四十村|泰顺县村尾村:美丽乡村 美丽蝶变

-

2025-09-15 02:49:11

-

- 围观|监察法知识小测试,答题第六弹!

-

2025-09-15 02:46:56

-

- 吉林31岁女婿多次性侵岳母,被捕后拒不承认:我是为了给她治病

-

2025-09-15 02:44:41

-

- 想加入滴滴出行网约车?了解如何注册成为滴滴司机!

-

2025-09-15 02:42:26

-

- 交通运输部发布新政策网约车迎来春天!

-

2025-09-15 02:40:12

-

- 2月14日情人节也是“国际癫痫日”?记者查证结果并非如此

-

2025-09-15 02:37:57

-

- 80、90年代盛世美颜:10大女神级港姐选美照

-

2025-09-14 19:06:54

-

- 他是曼联忠诚代表,无解奔袭风驰电掣 吉格斯的突破到底多强?

-

2025-09-14 19:04:39

-

- 局部有大雨,大风!国庆假期天气状况早知道

-

2025-09-14 19:02:25

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?