我们的节日——春节,春节的来历和风俗

我们的节日——春节,春节的来历和风俗

春节,作为中国最重要的传统节日之一,其起源可以追溯到殷商时期。那时,人们在年末举行祭祀活动,以祈求来年的丰收和吉祥。直到明朝,春节的庆祝活动才逐渐形成了至正月十五的延续性传统。新中国成立以来,尽管公历与农历并存,春节的传统仍然得以保留。2006年,这一独特的文化节日被认定为国家级非物质文化遗产。

关于春节的民间故事,最为人所熟知的是关于“年兽”的传说。相传,“年”是一种恶兽,每逢年末夜晚便会出现伤害人民。相传有一年,一位智慧的老人用大红纸、烛火和鞭炮吓走了“年兽”。从那以后,人们便形成了在除夕之夜贴春联、放鞭炮、守岁的习俗。待到第二天清晨,人们便相互拜访,传递新春的祝福,这样的习俗至今仍在延续。

春节的传统风俗

年末大清洁

在中国的春节庆典中,家庭成员会一起进行年末大清洁,这在南方被称为“扫屋”,北方则叫“扫房”。这个习惯不仅仅是物理上的清洁,更有着深层的文化意义。人们相信通过这一行为可以将不吉利的事物和厄运一起清除出家门,寓意着迎接新一年的幸运与吉祥。

挂春联

春联是春节期间不可或缺的装饰,它们通常呈红色,挂在门口,既是装饰也是一种文化表达。春联用精致对称的文字描绘出美好的形象和愿景,体现了中国人过年时表达祝福和希望的独特方式。家家户户贴上春联,标志着春节庆祝活动的正式开始。

互致新年祝福

春节期间,人们互相拜年,表达对彼此的尊敬和祝福。这个传统起初是晚辈对长辈表达敬意和祝愿的方式,包括鞠躬、问候和表达新年祝福。随着时间的推移,这一习俗已经扩展到所有年龄层和社交圈,成为人们彼此表达良好愿望的重要方式。

燃放爆竹的传统

在中国,新年的到来伴随着一项传统习俗——点燃爆竹。这一习俗被称为“开门爆竹”,寓意着用鞭炮的阵阵响声驱赶旧岁,迎接新春的到来。爆竹,也被称作“炮仗”,是中国的传统特色,历史悠久,可以追溯到2000多年前。王安石的《元日》诗生动地描绘了春节期间,家家户户燃放爆竹的喜庆场景。

年夜饭的文化

春节的高潮之一是享用年夜饭。这顿饭通常在农历年三十晚上准备,象征着家庭团聚和喜悦。北方人在新年夜制作饺子,寓意着新旧交替,这一习俗源自汉朝。据传,医圣张仲景曾用羊肉、辣椒等食材制作“娇耳”以救治冻伤,这后来演变成了现在的饺子。

守岁的意义

守岁,是春节最重要的传统之一。除夕夜,人们通宵达旦,以告别旧岁,迎接新年。这个习俗在西晋周处的《风土志》中有所记载,反映了人们对逝去岁月的留恋和对新年的美好期待。唐太宗李世民的“守岁”诗表达了同样的情感,暗示着冬天的离去和春天的到来。

-

- 南昌市2019年第一批次省级重点高中统招投档线发布!

-

2025-07-24 16:40:22

-

- 民间故事:一龙生九子,九子各不同,看一下他们的母亲都是谁

-

2025-07-24 16:38:06

-

- 蚌埠市疾控中心主任张倩茹落马,从护士提拔为副院长,魅力不减

-

2025-07-24 16:35:50

-

- 360公司的创始人周鸿祎

-

2025-07-24 16:33:33

-

- 10个有趣的户外团建小游戏,赶走冬乏,唤醒团队活力

-

2025-07-24 16:31:19

-

- 2023烟台春季车展开幕,香车如云点燃消费引擎

-

2025-07-24 01:07:12

-

- 7月3日,汤姆•克鲁斯58岁生日这天,发布了自己年轻时的15张美照

-

2025-07-24 01:04:56

-

- 中国的奇葩美食,闽西八大干之一“宁化老鼠干”,您饿了吗?

-

2025-07-24 01:02:40

-

- 4本建国开辟运朝的小说,收集天下气运,积攒无量功德,成就至高

-

2025-07-24 01:00:24

-

- 《说文解字》第909课:细说“剔”字,“攘之剔之”的“剔”

-

2025-07-24 00:58:09

-

- 肖战再掀春晚热潮,北京台倾力打造视听盛宴!

-

2025-07-24 00:55:53

-

- 太残忍!乔任梁遗体照被疯传,父母否认传言,网友呼吁严惩造谣者

-

2025-07-24 00:53:37

-

- 神仙圈子:主升浪行情即将到来,优质赛道趋势股分享

-

2025-07-24 00:51:22

-

- 枫叶之都 本溪 铁刹山:道教文化的珍贵遗址

-

2025-07-24 00:49:06

-

- 本科生参军会多什么福利吗?

-

2025-07-24 00:46:50

-

- 李莲花,你真的没有遗憾了吗

-

2025-07-22 06:21:48

-

- 孔子名言名句精选

-

2025-07-22 06:19:32

-

- 春妮:23岁与蒋虎结婚,38岁与郭德纲传绯闻,40岁嫁给央视"名嘴"

-

2025-07-22 06:17:16

-

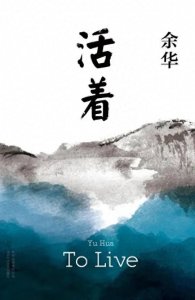

- 余华《活着》十句精品摘抄(一)

-

2025-07-22 06:15:00

-

- 一位去过两次拉萨的游客,谈谈对拉萨这座城市的几点印象

-

2025-07-22 06:12:45

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称)

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称) 五本类似于战恋雪1V1宠文

五本类似于战恋雪1V1宠文