揭秘古代科举:古代秀才和举人的特权,相当于现在的什么学历?

揭秘古代科举:古代秀才和举人的特权,相当于现在的什么学历?

科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了一千三百多年。那么过去的穷秀才和举人相当于现在的什么学历,又有什么样的特权呢?

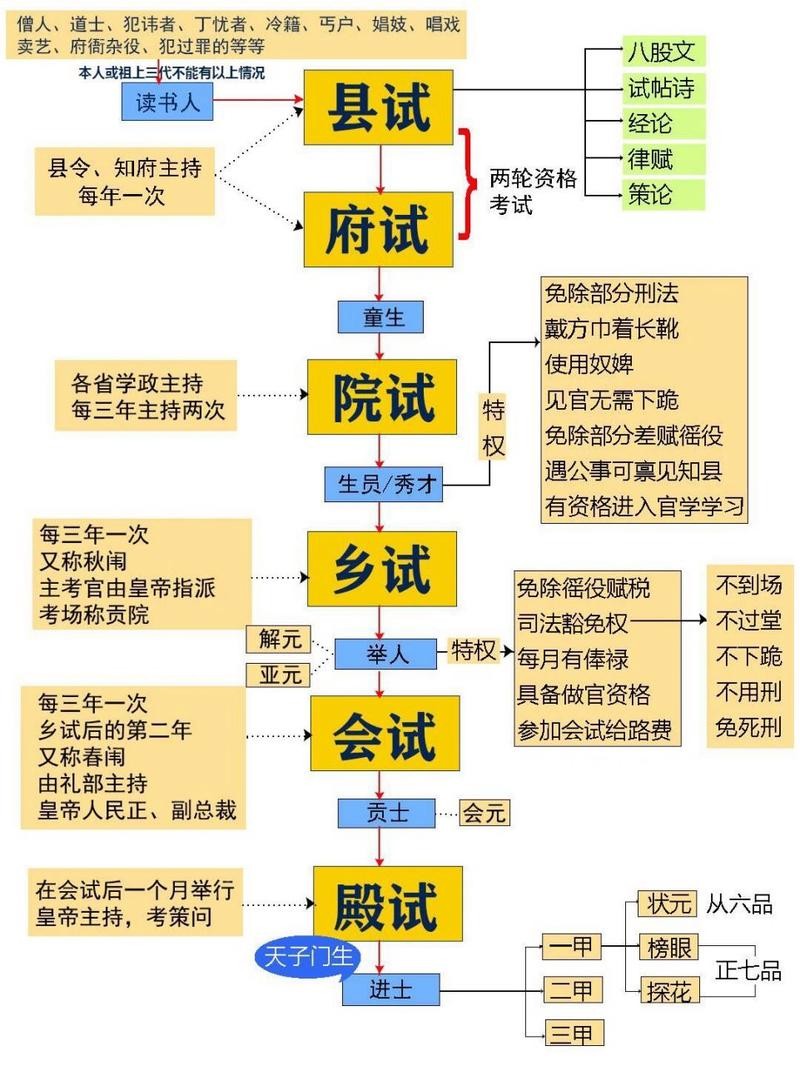

在明清时期,一般人四书五经学习的差不多了,再去参加县试、府试通过的称之为童生。别以为童生都很年轻,实际上五六十岁头发花白的童生大有人在。那么考中童生以后再去参加院试,考中的才被称为生员,俗称秀才。一提起秀才,很多人都感觉没本事,更是用穷秀才、酸秀才来揶揄它。因为秀才是由每个省选出的,所以就有人认为秀才大概相当于现在的普通本科生,也有人认为是重点本科生。

不要以为秀才很容易考,根据统计,考生们需要背诵《论语》《孟子》《诗经》《礼记》《左传》等经典著作,总字数超过40万字,并且要求全体考生精读背熟。此外,还有其他经典、历史和文学书籍等需要学习,其通过难度可见一斑。

当时的考试主要包括书、诗、论、赋四个方面,即古文、试帖诗、经纶和律赋。古文的题目主要摘自“四书”。乡试的第一场考试是古文,题目是从四书五经中选取资料出题。第二场考试是官场应用文,分为上下往来的公文和根据提供的案例撰写法律判文两种形式。第三场考试是策问,询问具体的国计民生问题,要求考生给出相应的对策。

清朝后期每年约录取2万名秀才,而全国有40到50万名秀才,每年录取的秀才约占人口的一万五千分之一,目前我国每年录取博士约7.5万人,约占总人口的两万分之一。因此有人认为秀才相当于现在的博士。如果考中秀才,往往还伴随着一些政治权利,比如秀才见到官员可以不用下跪,可以免役,不用交公粮,可以用奴婢,可以免刑等等。考中秀才以后还不能做官,接下来还要继续考,由各地的秀才统一到各省城参加考试,称之为乡试,一般在秋季的八月份举行,考中的被称作举人。

乡试每三年一次,全国每次录取的举人也就1000多人,每一个省根据指标分配名额,文化落后的省份录取50人左右,文化发达的地区呢,录取100人左右,这个成绩放到现在,大概都能上北大清华了。此外,举人还可以享受国家的补贴,考入举人就可以做官了,但是一般都是一些县令、县丞的小官,相当于现在的副处级,如果有条件的,不甘心做举人,他还会继续往上考。当然举人最后能当上大官儿的也有,最具有代表性的是明朝的海瑞和清朝的左宗棠。

在乡试结束之后,全国各地的举人要去京城参加全国性的会试,一般在第二年的春天举行。考中的被称为贡试,第一名称为会员,会试结束之后再由贡试参加殿试,由皇帝做主考官,殿试只用来排名次,能参加的贡试通常都能成为进士,不会再有落第的情况,进士第一、二、三名分别称为状元、榜眼和探花,连续在乡试、会试、殿试中都取得了第一名,被称之为连中三元,这是所有读书人梦寐以求的理想。自从隋唐开始科举考试以来,一千多年的历史上只有17人连中三元,这其中很多人官至宰相。

虽然进士初次授予的官职并不高,但是有进士出身的身份,升迁相对就容易了,尤其是进士中选入翰林院的,属于专门为皇帝服务的,升迁的机会就更多了一些。进士在官场上经过几十年的磨练,最后做的好的可以入阁拜相,稍微差一点的也可以成为朝廷大员。

有人说进士的学历相当于现在的博士生导师。但是明清时候,全国进士每次录取大约300人,也就是平均每年才录取100人左右,而现在的博士生导师就很多了。据2017年11月份官网显示,中国科学院有院士800人,中国工程院共有院士882人,加在一起一共1600多人。考虑到中国现在大约14亿人口,按照比例进士估计相当于现在的两院院士了。

当然,古代科举取仕,其主要考的就是儒学官学那一套,其考察的知识结构和信息量远不能和现在相比,在明代以前,科举制度一定程度上为国家筛选人才做出了相应的贡献,具有一定的积极性和进步意义。然而在明清之后,科举制度以八股取仕,通过它来封锁知识,钳制思想,灌输良善,成为封建统治阶级牢笼治世的重要闭环,时代最终倔弃它是理所当然的。

清末的“戊戌六君子”之一的康广仁就认为八股文有害人才的发展,因而每次应试都放弃作答。另一位杨深秀在光绪十五年中进士,在戊戌变法中同样上疏请更改文体,不采用八股文。戊戌变法虽然失败,但是科举最终却被废除了,康广仁就义前说:今八股已废,人才将辈出,我辈死,中国强矣。

---图片源自网络,侵权联系删除

-

- 58岁未婚未育的“薛宝钗”张莉,如今身价过亿,让世界刮目相看!

-

2025-09-01 06:25:27

-

- 为啥全网都喜欢黑东北人?

-

2025-08-30 08:01:51

-

- 王鸥,原名王俊美,1982年10月28日生广西,南宁形象大使

-

2025-08-30 07:59:35

-

- 泰版《流星花园》大结局,剧情虐,花泽类杉菜没有在一起

-

2025-08-30 07:57:20

-

- 二十款“佛龛柜”实景图,需要的小伙伴赶紧来抄作业~

-

2025-08-30 07:55:04

-

- 换马甲游戏,高通652和625到底啥区别?

-

2025-08-30 07:52:48

-

- 菲律宾南部海域发生 7.1 级地震,未引发海啸预警

-

2025-08-30 07:50:32

-

- 儿童画素材|充满美感的创意拼贴画

-

2025-08-30 07:48:17

-

- 6位长相丑却爆红的男星,图3不简单,最后一位没话说

-

2025-08-30 07:46:01

-

- 重庆市重点中学之梁平篇

-

2025-08-30 07:43:45

-

- 杨志刚拍戏被炸毁容,妻子依旧不离不弃的照顾他

-

2025-08-30 07:41:30

-

- 安徽16市GDP排名出炉,城市发展差距拉大,两极分化愈来愈明显

-

2025-08-28 23:20:11

-

- 我国为什么要将七大军区改为五大战区,五大战区的实力有多强

-

2025-08-28 23:17:55

-

- 男生宿舍关系能僵硬到什么程度?看到评论区我笑不活了

-

2025-08-28 23:15:39

-

- Panadol断货! 澳网友支招: 这款药成分一样, 价格更便宜, 超市都有卖

-

2025-08-28 23:13:23

-

- 赵薇资助希拉里竞选也信?你是美剧看多了|沸腾

-

2025-08-28 23:11:06

-

- 五一假期好电影推荐,8部不能错过的好电影,《扫黑·决战》必推片

-

2025-08-28 23:08:50

-

- 新高三备考|多图详解世界古代史

-

2025-08-28 23:06:34

-

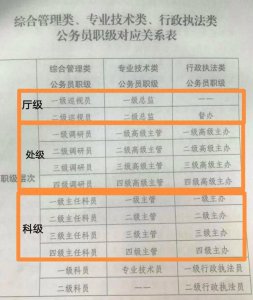

- 科级?处级?厅级?一篇文章带你看明白公务员体制的职称级别体系

-

2025-08-28 23:04:18

-

- 53岁韩国猛男一夜爆火,被中国网友捧为头像界顶流:太管用了!

-

2025-08-28 23:02:02

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称)

gb是哪个国家的缩写(GB是英国的简称) 五本类似于战恋雪1V1宠文

五本类似于战恋雪1V1宠文