台湾帮派的由来和发展

台湾帮派的由来和发展

台湾黑社会发展历史较为悠久,起源颇为复杂,且多元化。部分黑社会组织是由中国传统帮会发展演变而来,部分是当地社会历史发展中形成的地域性“角头”势力,更多的则是战后台湾社会结构变迁与多种矛盾中发展起来的新兴黑社会帮派组织。

清政府收复台湾后,以“反清复明”为主要宗旨的秘密结社从大陆传入台湾。从荷兰人手中收复台湾的郑成功,就是中国洪门的“武宗”。郑成功还在台湾首开洪门金台山明远堂,并令蔡德英等人到内地发展洪门组织。这时台湾的帮会与大陆的帮会很相似,具有浓厚的政治色彩,曾组织了多次反清起义,如台湾的“八卦会”与“天地会”的反抗活动。日本占据台湾前,青帮、洪门组织在台湾发展也十分迅速,遍及各个阶层。然而,清末民初,大陆青帮与洪门逐渐成为--股黑社会势力,台湾的青帮与洪门性质也发生相应变化。

1895年,日本占领台湾后,日本殖民者曾对台湾的秘密或公开社团与组织进行大规模的整肃,原有的秘密帮派组织受到重创,大部分解体。为了进一步控制台湾社会,日本殖民统治者从日本派大批“浪人”到台湾,形成一个特殊的社会阶层,让他们控制当地的混混与帮派组织。

台湾光复后,这些日本“浪人”被遣送回国,台湾一些本地帮派或地痞流氓失去原有靠山,部分也转往日本发展。这也是今天日本的台湾黑社会势力庞大的原因之一。一些当地混混或流氓以地域为界,占据地盘,聚众为帮,成为地方角头,形成社区型帮派。如 1946 年间,台北艋岬(当时台北最繁华地区)的“十二生肖帮”,就是这类角头帮派的典型。当时较著名的帮派还有“大桥头帮”、“大龙洞帮”、“牛埔仔帮”等,他们以在自己的地盘内收取保护费或搞赌场为生。

1949年前后,国民党政府率数百万人逃台,极大地改变了台湾的社会结构与历史发展,也改变了台湾黑社会生态。

国民党政权迁到台湾后,原来已有的一些黑社会组织不但没有受到打击与控制,而且黑社会势力还出现滋生蔓延之势,这与国民党政权历来同黑社会有着千丝万缕的关系有关。一是一些日据时代的帮派组织,如“芳明馆”、“大桥头”、“华山帮”、“犬龙峒”、“牛埔仔”等帮派死灰复燃,重新开始活动。二是大陆的“青帮”、“洪门”及“厦门帮”等黑社会组织也来台发展。其中“厦门帮”因讲闽南语,与警界关系良好,在外省帮中独领风骚。同时,一批大陆的青帮与洪门重要人物来台,但因被禁止公开活动,他们便改头换面,以商人或政治人物的面目出现,仍在地下秘密发展。三是从大陆来的国民党军公教等各界大陆籍人士子女,因不适应新的生存环境及避免遭受当地人的欺压,也纷纷组织帮派。受“2·28 事件”的影响,外省人与本省人的矛盾加深,外省子弟受到排挤与排斥,加上失学与失业,纷纷出现了外省籍帮派组织。当时台北的“小九龙帮”、“十二刀把帮”、“十三太保”、“十三太妹”等就是其中的典型。后来,“四海帮”、“竹联帮”等帮派兴起,一跃而成为横跨全岛的大帮派,对台湾社会影响甚巨。于是,台湾警方于1955年开始取缔黑道流氓,称之为“伏妖专案”,主要是打击“地痞流氓”等黑社会分子。

到60 年代中期台湾黑社会帮派组织发展到一个高峰,仅台北市就达数十个帮派。除了“竹联帮”与“四海帮”等大帮外,“飞鹰帮”一度声势浩大,号称成员1000多人。黑社会组织的迅速增加与社会治安的不佳,台北市刑警局于1968 年8 月展开扫黑行动,破获许多帮派组织。

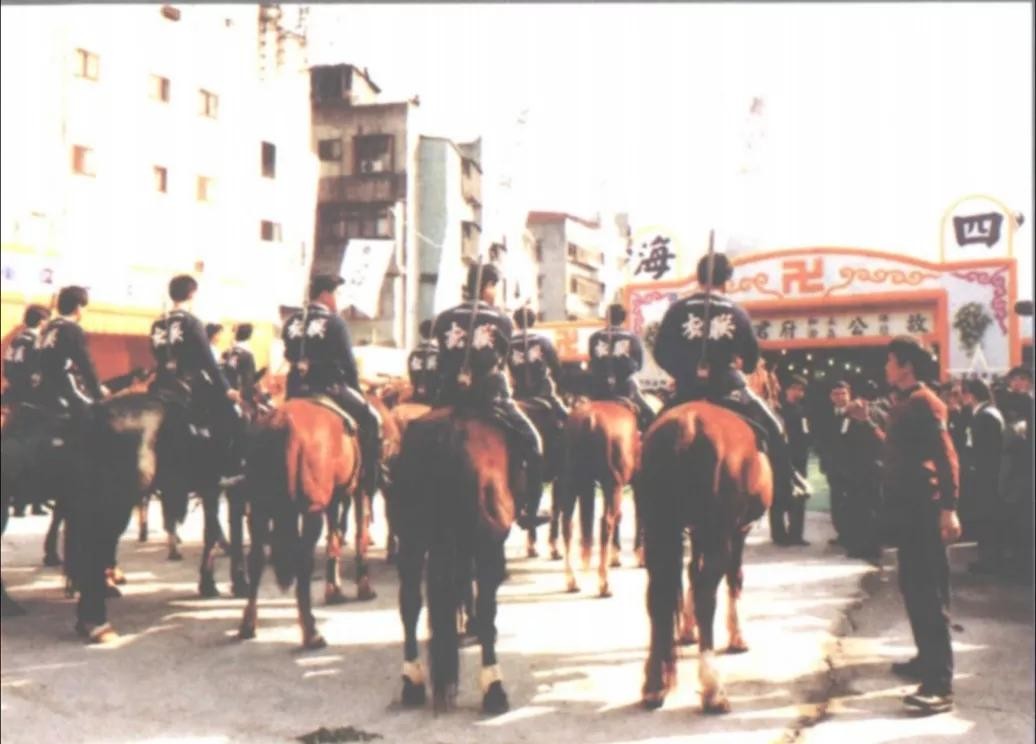

“四海帮”老大陈永和的葬礼

1973 年,台湾警方为取缔黑社会帮派组织,首次在全省办理黑社会帮派组织自动解散登记。警察与情报部门还联合发表了一封“告台湾黑帮书”,声明全台湾所有不良帮派,应自本告示发布之日起在一个月内,自动到所在治安机关登记,否则将严加惩办。结果获得登记的黑社会组织就达568个,其中有3334人登记脱离帮派,可见台湾黑社会组织之多。

1978年台湾警方进行第二次黑社会不良帮派自动解散登记,结果只有189 个帮派前来登记,黑道人物只有961 人。似乎黑道帮派有所减少。其实不然。一些黑道吸取上次教训,除非警方已掌握情况,不然就不会自动登记,否则警方就掌握了帮派活动情况,以后每有事件发生,都会前来找你“约谈”。

到了80年代,台湾黑社会组织已发展到一个更高的层次。它们不再是依靠开赌场、收取保护费、替人当保镖等来维持生存与活动。保镖曾是台湾黑道上最流行的一个行业。保镖通常分为三种:第一流的保镖,名气在黑道上无人不知,所以只要聘了一流保镖,就无人敢前来滋事。第二流保镖,多少有一点实力与知名度,一些想闹事者事先会打听保镖在不在,如果在,闹事者就不敢轻举妄动;如果不在,就会前来闹事,索取保护费,然后再请出道上“大哥级”的人物出面收拾残局。第三流保镖,只能是做样子,经常会遇到闹事者,只能在事后出面用武力讨回面子。

这时候黑社会组织已介人各个行业,应召站、茶室、私娼寮(妓院)、地下酒家、理发厅、按摩院、地下钱庄、讨债公司、期货公司、电影娱乐公司、运输公司等等,黑社会的影子已是无所不有,无处不在。在台湾,演员的拍片,歌星的登台演唱,公共工程的招标,从“中央”到地方的各种选举,等等,都有黑道人物的介入与操纵。所以在台湾社会的各个角落,各个阶层,各个行业,各项活动,无不有黑道人物的影子与影响。黑社会成员可以说已经成为台湾社会一个特殊的社会阶层,黑社会帮派组织已成为社会结构的一部分。

“松联帮”参加“四海帮”老大葬礼

台湾的黑社会组织与黑社会分子有多种称呼,如地方帮派流氓帮派、黑道人物、帮派角头。一般而言,黑社会角头与帮派有所不同,角头大多是以区域为界,即占有固定的地盘,很少向外扩张,也不允许其他角头侵占,由于地方性强,历史较久,根深蒂固,统合性高;而帮派虽有自己的地盘与领域,但不限于此,常向外扩张,进人其他地区。

台湾的黑道帮派组织多而复杂。据1995 年台湾“内政部警政署”所编“警政工作概况”,目前台湾地区黑道流氓帮派的组织可分为组织型、组合型与角头型三类。组合型帮派占帮派组织总数的47%,角头型帮派约占41%。组织型的帮派集中化程度高,约占帮派总数的12%,主要集中在台北,像“竹联帮”“四海帮”、“松联帮”和“天道盟”。其中“竹联帮”最大,堂口多;“松联帮”最小,但是最凶狠。在“一清专案”之前,除“天道盟”尚没成立外,其他帮派都有自己的地盘,如“松联帮”的活动范围在台北松山区,“四海帮”的地盘在中山区,“竹联帮”在大安区。但此后,这种分界不存在了,所有的帮派组织与角头全省化了。

台湾黑社会有所谓的“纵贯线”、“海口线”(海线)与“中央线”(或山线)等三条知名的黑道线。“纵贯线”是指活跃于从南(屏东)到北(基隆)一线的黑道人物。“海口线”是指台中县沙鹿、清水、大肚等一带的黑社会势力;“山线”是指活跃于台中县的丰原市、东势镇、草屯镇等地的黑社会帮派。

台湾黑道上一知名大哥根据自己在道上的经验,将台湾的黑道流氓(黑道分子的另一种说法)分为五类。第一类是“家立”;第二类是“村立”;第三类是“乡(镇)立”;第四类是“市立”;第五类是“省立”。“家立”(家庭)流氓在外头挨打,一点也不敢放肆,回到家才找父母兄弟姐妹们出气。“村立”流氓虽敢在村子里乱叫乱闹,出了村,叫他立正,他不敢稍息。“乡(镇)立”流氓整天在乡镇上鱼肉乡民,也整天等着被移送管训。“市立”流氓拥有一股恶势力,稍有名气,同时也拥有自己的赌场,但知名度及势力仅限于区域性的市区。出了市区还是一样叫不响,吃不开。至于“省立”流氓,也就是“纵贯线”大哥或小哥那一类流氓,他们不仅有四通八达的恶势力,并且还有枪,有俱乐部(组织),有背景,有财力,住有高级别墅,行有名牌轿车,穿的是舶来服装,戴的是AP金表或劳力士金表。手下公司一大堆,拥有董事长、总经理、顾问、理事等头衔一大堆。

更有专家将台湾黑社会分为社会型、经济型与政治型三类。社会型黑道多半是本地黑道结合外地流窜型黑道,无稳固的经济来源,暴力倾向严重,经常进行恐吓、勒索、威胁;经济型黑道多半有地下事业。如赌场、鱼情业、走私、地下洒家等,也有名义上的合法事业,如经营电影、娱乐、餐饮事业与工程围标等。主要是本地黑道;政治型黑道多半是本地出身,由经济型黑道发展而来,即依靠经济实力介人选举活动,进而进人地方政治圈。

南台湾与北台湾黑道在行事作风与组织等方面有很大不同。北部黑道分子在处事与生存之道上,较善于斗智,而南部兄弟较重于斗力。据台湾一位资深警官分析,南部帮派和北部帮派最大的差异就是,北部的黑道组织和美、日帮派一样,多已公司化,不仅通过公司组织吸收成员,进行人员培训和掩护洗钱,而且转投资其他合法暴利事业,以达到彻底漂白的目的。但南部的帮派则仍以“角头”为主,同一帮派间不同的大哥领导不同的人马,各自为政,组织较松散。他说:“北部的黑道大哥尽量脱下汗衫,改穿西装,南部角头则最多把拖鞋改布鞋,还没到穿皮鞋的程度。。”

黑道帮派都很重视自己的武器装备,这也是黑道帮派实力强弱的重要表现。早期、黑道拥有的器械是各种刀具、九节鞭、扁钻、木棍等,可以伤人但一般不会致命。所以尽管早期黑道火并频传,但伤多死少。到了70 年代末与80年代初,黑道变质,江汇湖流转,黑道上将拥有枪作为实力强弱的标记。枪被认为是护身符,是武力强大的招牌。特别是在黑道火并时,枪便成为最具威力的武器。黑道上将有枪的兄弟称为“鸭头仔”或“勾仔”。

黑道上拥有的枪支,常见的主要有038 左轮手枪,023左轮手枪,044大型白郎宁手枪,022小型白郎宁手枪(俗称掌心雷),双管12号散弹猎枪,单管猎枪,三连发与五连发猎枪,045 手枪,卡宾枪,M16自动步枪,美制手榴弹,袖珍手枪,土制钢笔手枪和经改造的左轮手枪等。

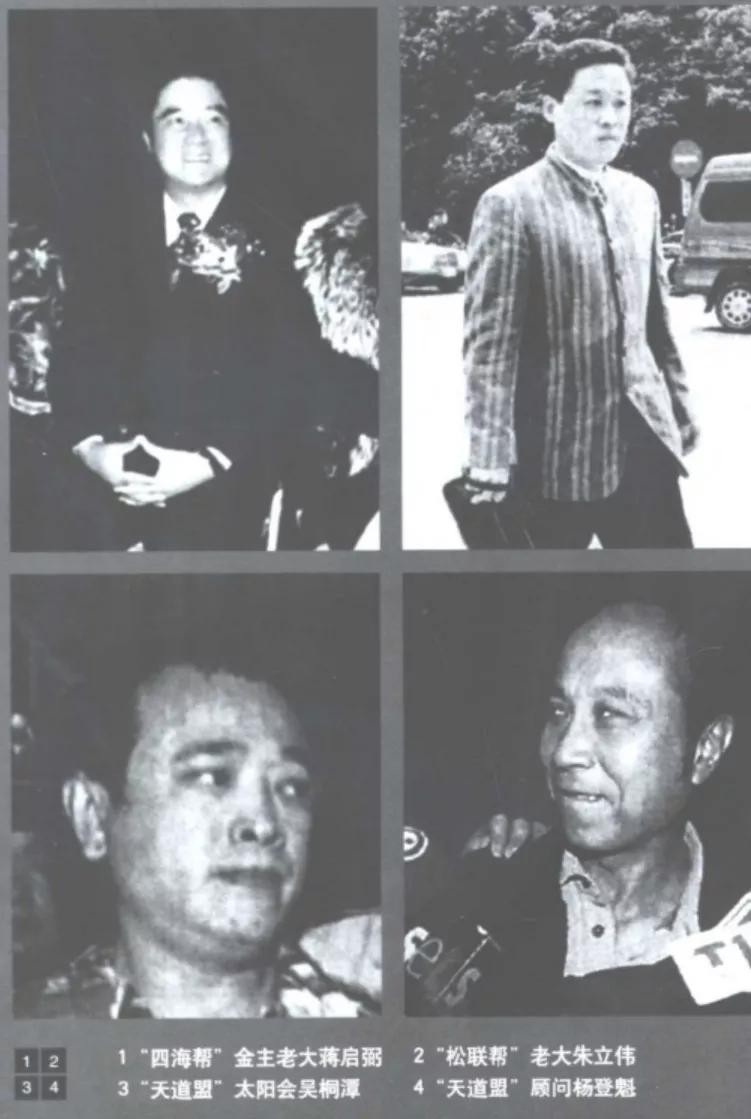

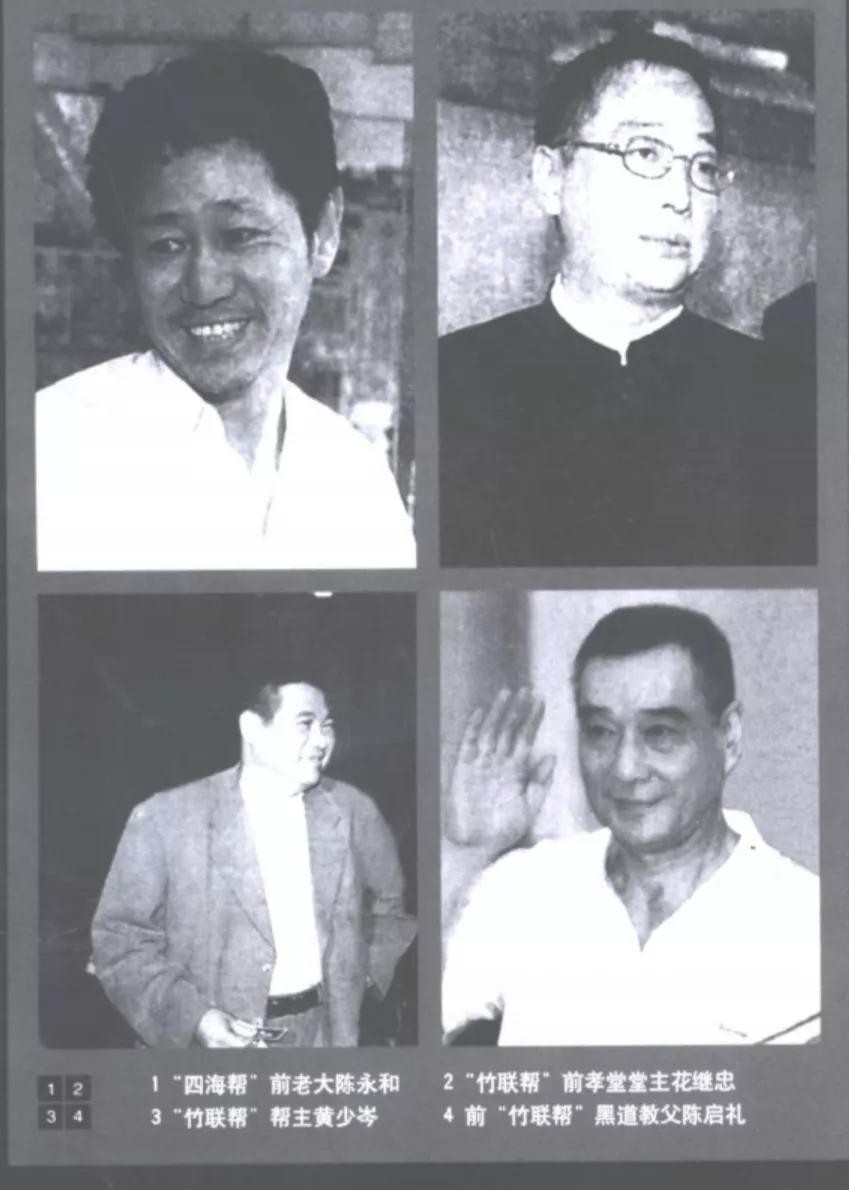

帮派头目

随着社会的发展,黑道伦理也发生历史性变化,过去角头大哥呼风唤雨,威镇八方,小弟服服帖帖。现在不同了,大哥不敢再随便招摇过市,不敢随意对小弟不客气,否则枪火不认人,小弟对大哥也不再殷勤。

由于历史的原因,台湾的黑社会组织有“本地”与“外省”两大系统,又称“本省挂”与“外省挂”。本地帮派是直接由过去在台湾本地活动的秘密团伙或组织发展而来,也有一些本省籍青少年组织的新兴本省帮派,多是地区性,如一区一帮,像“万华帮”、“桥头帮”、“牛埔帮”等等。“外省帮”是指从大陆黑社会组织延续到台湾的黑社会组织帮派(如“厦门帮”、青帮),或是战后由大陆来台湾的外省籍人或其后代为自己的生存利益而形成的,如“青岛帮”、“竹联帮”、“四海帮”等。目前,“竹联帮”与“四海帮”是外省帮派的代表;“天道盟”则是本省帮派的代表,其他诸多地方角头均是本地黑帮。

在黑道全省化发展下,本省与外省籍黑道走向大联合。在台湾政治上族群矛盾激化的时候,黑社会帮派虽有省籍之分,但融合的程度较高。有人讲,“帮派是族群融和最好的地方”。事实上,台湾主要黑社会帮派之间不像早期那样关系紧张,经常进行火并,而是关系十分密切,老大之间是好友,经常有来往。在“竹联帮”兄弟开的公司,常有“四海帮”兄弟去串门。1994 年底,云林的地方大哥北上和台北的“竹联帮”大哥级兄弟谈事时,“竹联帮”大哥用手机通知手下兄弟,要懂得待客之道,招待这位来自地方的大哥。“四海帮”大哥“大宝”陈永和、“竹联帮”的蔡姓老大以及当年和“竹联帮”同辈的“老四”于1994年先后南下高雄和“七贤帮”、“西北帮”洽谈合作事宜。1995年,“四海帮”老大陈永和被枪杀后,在举行的隆重公祭上,“竹联帮”、“松联帮”、“天道盟”及南部黑道老大均前来参加与告别。

1996 年初,一名实力派的帮派负责人,邀集重要帮派的负责人及大哥级人士聚会,倡议建立跨省籍、跨帮派的联盟,处理围标工程利益分配、仲裁帮派纠纷。7月底,岛内进一步传出,“竹联帮”、“天道盟”、“四海帮”与“松联帮”等四大帮派,联合邀请具有黑道身份或色彩的“国大代表”与“立法委员”,针对台湾治安单位扬言制定“反黑条款”一事,展开反击,提出筹组“正义党”与之对抗,且在台北、高雄、台中等地筹组“正义联谊会”。

然而,由于岛内形势的急剧变化,这一黑道合作计划出现新的变数。据台湾警方情报,“竹联帮”、“四海帮”、“北联帮”等三大外省帮派正计划组成一个合法政党,以进行完全的“黑漂白”,希望在以后的各项民意代表大选中推出属于自己的参选人,以便在政坛争取各种政治、经济利益,并保护自己,并与已介人政坛的本省帮“天道盟”抗衡。这再次反映出台湾黑道生态正在进入一个新的重组与发展时期。

帮派头目

1984 年因“江南命案”的发生,台湾展开历史上从未有的大规模扫黑行动,即所谓的“一清专案”,一大批黑道分子被送进监狱。同时展开第三次不良帮派分子自动登记解散行动。在短短4个月内,自动登记解散的黑社会帮派组织达到651个,涉及黑帮人物3000多人。到该年底,台湾警方登记在案的台湾黑社会帮派组织达1408个,总人数高达7295人。到1985 年底,警方共抓获黑道流氓20372人。扫黑3年后,黑社会组织又重新达到一个高峰。特别是昔日因扫黑被抓进牢里的黑道人物纷纷出狱.出现了以“天道盟”为首的本省籍跨地区的黑道组织。到了1987年台湾选举前夕,台湾又一次展开扫黑行动,查获的黑社会组织达756个,真可谓“野火烧不尽,春风吹又生”。

台湾的黑社会并不因警方扫荡而有所抑制或消亡,相反,却在不断地发展。特别是李登辉主政后,利用黑社会势力来巩固自己的政治权力,使得黑社会反而在 90 年代出现了更大的发展纷纷介人地方政坛,甚至进入省级、“中央”级民意机构,而被称为“黑道治国”。在强大的社会舆论下,台湾又不得不继续采取行动,打击黑社会活动。1990年,台湾警方又展开“迅雷扫黑”行动,但因风声走漏,许多黑道大哥远走异乡,包括对岸的大陆,结果只抓到一批黑社会帮派的小混混。

为掌握黑社会发展情况及进行有效打击,台湾“警政署”对台湾黑社会帮派发展情况进行了--次总普查。1996年6月25日,“警政署”首次公开各县市列管的黑道流氓与重要黑社会帮派的普查情况。据清查,台湾共有约1000 个大小帮派组织,有组织形态的约126个,成员5800多人。人数最多的是“竹联帮”,有600多人;其次是“四海帮”,约500多人;“天道盟”居第三位有400多人。其中警方有案可稽、列管的重要黑道人物2067人。分布情况如下:台北市与台北县1250 人,属于“竹联帮”、“四海帮”、“松联帮”、“芳明馆帮”、“飞鹰帮”、“猪屠口帮”、“天道盟”等帮派;宜兰县有113 人,属“红卫兵帮”、“员山帮”等帮派;桃园县有434 人,分属“竹联帮”、“十三神鹰帮”、“小南门帮”等帮派;新竹县有134人,分属“飞砂帮”、“三光帮”、“十三神鹰帮”等帮派;台中县有350人,以“四海帮”成员最多其次是“四大天王帮”及其组合分子;台中市有350人,仍以“四海帮”势力最大;彰化县有 393 人,以溪州组合成员最多;嘉义县有 177 人,主要是“竹子脚”组合分子;云林县有 127人,其中以“吴家班”组合成员最多;台南市有 167人,有“夏林派”、“东门帮”、“小公园帮”等帮派;高雄市有 1153 人,分属“七贤帮”、“沙仔地帮”、“圣公妈庙帮”、“夜市场帮”等帮派;屏东县有275 人,主要为“三十兄弟帮”;澎湖县有31人,属“车头帮”。另外,苗栗县有帮派成员157人,南投县156人,台南县218人台东县74人,这些地区的帮派以特定人物的组合及角头组合为主,但原有的不少组合已被“天道盟”吸收。成为其分会。这次普查的黑社会人数,均是有案可查的,而大量的黑社会分子并未包括在内,因此其统计数远低于实际情况。不久,台湾警方便在全省展开一场大规模的扫黑行动,抓获不少黑道人物。

然而在台湾,黑社会组织虽然遭到一次又一次的扫荡与打击,但却不会消亡。一个低潮过去,另一个高潮又会出现,并不断衍生与发展。