权臣的隐退智慧:解码陈廷敬的官场生存哲学

权臣的隐退智慧:解码陈廷敬的官场生存哲学

康熙五十一年(1712年)四月,75岁的陈廷敬在京城病逝。这位历经宦海沉浮五十余载的老臣,临终前留下《遗表》,恳请皇帝"节用爱民,慎终如始"。康熙帝亲作挽诗,称其"世传诗赋重,国典玉衡平",并特赐谥号"文贞"。这位被康熙誉为"可称全人"的汉臣,究竟有着怎样的生存智慧,能在清初波谲云诡的政治漩涡中全身而退?

一、科举入仕:家学底蕴与政治启蒙

陈廷敬(1639年―1712年)

陈廷敬,字子端,号说岩,晚号午亭,清代泽州府阳城(山西晋城市阳城县)人。明崇祯十一年(1638年)出生于山西泽州府阳城县的官宦世家。陈家自明代中期以煤铁起家,至其祖父陈洪熙官至福建巡抚,父亲陈嘉谟任浙江按察使,已形成"九进士 六翰林"的科举望族。这种特殊的家族基因,使陈廷敬自幼浸润于儒家经典与官场规则之中。

顺治十五年(1658年),21岁的陈廷敬考中进士,因与同年陈敬重名,顺治帝御笔亲赐"廷"字。这个细节看似偶然,实则暗含帝王对汉臣的笼络策略。初入翰林院的陈廷敬,凭借扎实的理学功底与诗文才华,逐渐引起康熙的注意。

康熙十一年(1672年),35岁的他被选为日讲起居注官,开始了长达四十年的帝师生涯。 在懋勤殿的讲席上,陈廷敬将程朱理学与治国实践相结合,提出"天德与王道同功"的政治理念。他深知,要影响这位少年天子,需将儒家道统转化为可操作的政治智慧。

康熙二十三年(1684年),当皇帝问及"治国何者为先"时,陈廷敬以"养民"对之,并引《尚书》"民惟邦本"为据,这种以民为本的政治观,为其日后的经济改革埋下伏笔。

二、宦海沉浮:权力博弈中的平衡艺术

康熙中期,陈廷敬迎来仕途的快速上升期。从内阁学士到吏户刑工四部尚书,再到文渊阁大学士,他在十余年中完成了从文化官僚到行政首脑的蜕变。这种火箭式晋升,既得益于康熙对汉臣的倚重,更源于其独特的为官之道。

在张汧案的政治风暴中,陈廷敬展现出惊人的政治智慧。当湖广巡抚张汧供出收受陈廷敬等人贿银时,他既不辩解也不诿过,而是以"父年老"为由请辞。这种以退为进的策略,既保全了帝王颜面,又为自己留足了政治空间。果然,两年后他便官复原职,继续主持《康熙字典》编纂。这种在危机中保持定力的能力,成为其官场生存的重要法宝。

陈廷敬深谙权力制衡之道。在担任左都御史期间,他一方面严惩贪腐,另一方面又刻意保持与明珠、索额图等满洲权贵的距离。当高士奇以假古董取悦皇帝时,他选择沉默而非弹劾,这种"睁一只眼闭一只眼"的智慧,既维护了朝局稳定,又避免了卷入党争漩涡。正如其在《劝廉祛弊疏》中所言:"法之为法,要紧的是不让人犯法。"这种预防式的治理思维,使其在复杂的政治生态中始终游刃有余。

举人唯贤也是陈廷敬深得康熙赏识的重要因素。一次,康熙在乾清门召见九部大臣进行官员举荐,期间,康熙特地问了陈廷敬,陈廷敬回奏:“知县陆陇其,邵嗣尧都是清官,虽然治理的状况不同,他们的廉洁都是一样的。”于是这两个人都被升为御史。当初陈廷敬屡次称赞这两个人,有人对他说:“这两个人廉洁而且刚强,刚强容易招祸,而且会处处树敌,说不定还会累及您。”陈廷敬却一笑了之:“果真德才兼备。即使招祸且被人怨恨有什么妨碍。”

三、经国之才:改革实践与制度创新

在户部尚书任上,陈廷敬主导了清初最重要的经济改革。针对"铜荒"引发的钱价飞涨,他创造性地提出"轻钱重铜"政策,通过降低铜钱重量遏制私铸,同时开放矿禁鼓励民间开采。这一举措使朝廷矿税二十年间增长数十倍,为康乾盛世奠定了经济基础。更值得称道的是,他打破户部常规,建立"随时查验各省库银"制度,从源头上防范贪腐。

作为《康熙字典》总纂官,陈廷敬将学术追求与政治使命相结合。这部历时六年完成的煌煌巨著,不仅是文化工程,更是意识形态建设。通过规范文字、统一音义,清廷强化了对汉文化的掌控。陈廷敬在编纂中刻意收录大量理学词条,将程朱思想融入工具书,康熙曾朱批"查检叛逆文字可依此典",这种"润物细无声"的文化治理,比严刑峻法更具穿透力。

在处理"南山集案"文字狱时,其"刀笔救人"的手法更显政治智慧。当戴名世《南山集》引发朝野震动时,陈廷敬建议将"悖逆之言"解释为"考据疏失",把政治问题转化为学术争议。他亲自修订的判决书稿中,将"诋毁圣朝"改为"引述失当",最终使涉案173人中仅处决戴名世一人。这种"从严立案、从宽结案"的策略,既维护了皇权威严,又避免了大规模株连。

在吏治整顿方面,陈廷敬首创"督抚保举连坐制"。要求地方大员举荐人才时,必须签署"廉洁承诺书",若被保举者贪腐,举荐人一并追责。这种连带责任机制,有效遏制了清初"卖官鬻爵"的乱象。他还建立"官民服饰礼制",通过规范等级标识遏制奢靡之风,这种从细微处入手的治理智慧,展现了传统政治的精细化思维。

四、晚节保全:权力巅峰的隐退智慧

康熙四十九年(1710年),陈廷敬以耳疾乞休。这个看似平常的退休请求,实则蕴含深意。此时的他已位极人臣,继续留任可能引发帝王猜忌,激流勇退反而能保全名节。康熙帝"极齐全的老大人"之赞,既是对其功绩的肯定,更是对其政治智慧的褒奖。

退休后的陈廷敬并未远离政治,而是以"顾问"身份参与机要。当大学士张玉书病逝、李光地卧病时,他再次出山辅佐朝政,这种"退而不休"的状态,既体现了帝王对其依赖,也展现了他对权力的清醒认知。临终前,他将生平奏疏整理成《午亭文编》,既为后世留下政治遗产,也完成了自我形象的最后塑造。

陈廷敬去世前三月完成的《陈氏家训》,实为清代官僚生存指南的加密版本。其中"三缓诀"(缓呈奏章、缓议是非、缓结党援)与"五隐法"(隐才、隐功、隐富、隐亲、隐志),系统总结了其"显隐之道"。这部被晋商奉为圭臬的文本,通过乔家大院等晋商建筑的空间叙事,将政治智慧转化为商业哲学。

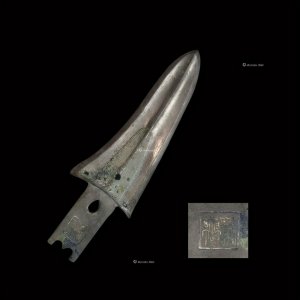

在当代故宫博物院的地砖修复工程中,工人们在太和殿西侧发现了一批刻有特殊符号的金砖。经考证,这些康熙四十二年烧制的方砖上,正是陈廷敬设计的"工程审计符码":通过砖体侧面的点阵标记,可追溯烧制匠人、运输官差及施工日期。这套早于现代质量追溯体系两个世纪的管理系统,成为解码其"技术官僚"本质的关键物证。

2018年出土的“阳城密档”更揭示惊人事实:陈廷敬曾秘密推行"官员财产月报制",要求五品以上官员按月申报田产交易。这些装在特制铜匣中直送南书房的档案,因康熙"恐伤士人体面"的顾虑而终未启用,却在二百年后以"养廉银制度"的形态还魂重生。

陈廷敬,这位被《清史稿》压缩为1723字传记的权臣,实则是传统政治文明向近代管理转型的摆渡人,他的智慧在于:以儒家理想为底色,以制度创新为手段,以灵活权变为策略,最终实现了"致君尧舜上"的政治抱负。《清史稿》中载康熙皇帝“深惜之”,亲笔为他写下了挽诗:“世传诗赋重,名在独遗荣。去岁伤元辅,连年痛大羹。朝恩葵忠励,国典玉衡平。儒雅空阶叹,长嗟光润生”。不过,康熙皇帝对陈廷敬更广为人知的评价是八个字:“宽大老成,几近完人”。