再见了,广州沥滘村

再见了,广州沥滘村

它是海珠区最大的城中村,面积450公顷,相当于15个猎德村、70个林和村,常住人口5.2万人,流动人口13.1万人,19个经济社...它就是沥滘!

从1987年,沥滘村开始拆迁改造动议,直到2018年5月,改造表决率超过八成,才正式进入旧改签约阶段。

苦等32年,就在7月4日,沥滘村旧改终于正式开拆!

via.广州房产

从今年3月开始,长江百货交易城已经传出清场消息,作为广州最大五金塑料百货专业批发市场之一的长江百货交易城,随着租约到期,渐渐落下帷幕。

该地段将作为沥滘村改造的启动区,建设复建房,配套示范性高中与小学,意味着沥滘村民距离回迁又迈进一大步。

经过几代人的努力的沥滘村旧改,终于有了新的进展,或许是时候与以前的沥滘说再见了。

几十年间,和它一起见证无数人来来去去,终于,面临拆迁的它也终将消逝。

跟沥滘的老村民接触,你会发现他们身上有一股傲气,随便都能数出沥滘村的“威水史”。

“在以前啊,番禺、大石、沙溪、赤沙、厦滘、仑头…….统统都要来沥滘市集卖东西的!”在大榕树下一位六十岁老人和我们滔滔不绝地说。

曾有一句话这样形容沥滘:“未有河南,先有沥滘”。沥滘,对于老广人口中的“河南”来说,实在是太重要了。

一条珠江隔开了老广所说的“河北河南”——“河”以北是传统的闹市中心,“河”以南则是旧工业区和城乡结合部。

▲一桥相隔的新光大桥

沥滘,就在河南的最南端,与番禺遥遥相望,自古以来,它是附近水乡的一个重要农产品贸易集散地。

附近的村民坐船来到沥滘售卖自己的农产品,河岸的人们在沥滘市集上讨价还价,好不热闹。在这片当时被统称为“新滘”的地区,沥滘成为了最热闹的核心地带。

这样重要的贸易地位,使沥滘衍生出众多显赫的大宗族,这在祠堂数量上得到了彰显。在沥滘村里,祠堂在鼎盛时期曾经多达31间,到目前还保存有13个祠堂。

在众多祠堂中,气势最恢弘的要数卫氏大宗祠。据地方志载,鸦片战争时,当时沥滘村外的一片还是大海。

英国侵略者的战舰驶到海边对岸上,因为卫氏大宗祠规模之大,被英国人误当广州首府衙门进行了一番猛烈炮轰,卫氏大宗祠的大门前被轰了一个大洞,后来被补了回去。

在400年前,卫氏先辈们出动人力百余,从近200公里外的南海之滨,运来海洋中的咸水石料数十吨,通体打造成卫氏大宗祠牌坊,其坚固程度历经400年风雨而岿然不倒。

行走在沥滘,都能感受到惊心动魄荡气回肠的历史沧桑感。

从清朝开始,沥滘就是“五百年祖德,十三代书香”的地方。当时有民谚称“九龙出海,六鹤飞归”指的就是九个沥滘子弟去应试,就会有六个人折桂而返。

浓郁的重学氛围传承至今,就连祠堂外的暑期班,都是用毛笔字手写的宣传海报,以书法绘画班为主。

如今的沥滘村不只有文绉绉的传统文化,更多的是如香港电影般卧虎藏龙的“江湖气息”。

发廊、小超市、快餐店、批发市场和牛仔衫作坊在这里组成了一个完整的城中村经济生态,村民、租客、治保队和各种光怪陆离人物形成了一幅珠江边的“沥滘江南图”。

因为这里的房租太便宜,无论是低廉的加工产业,还是高雅的艺术工作室,挤破头都想扎根在沥滘。

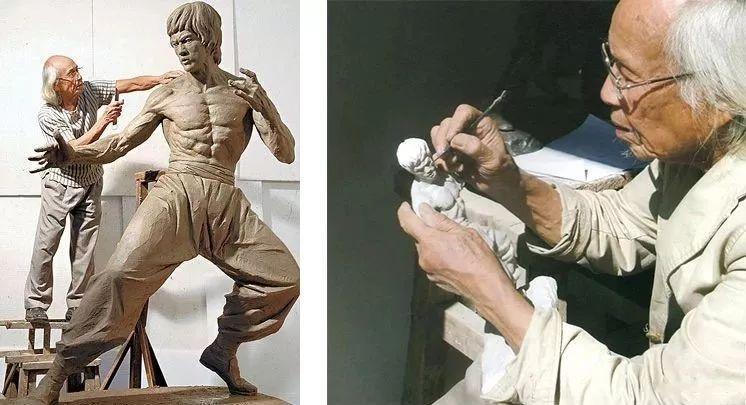

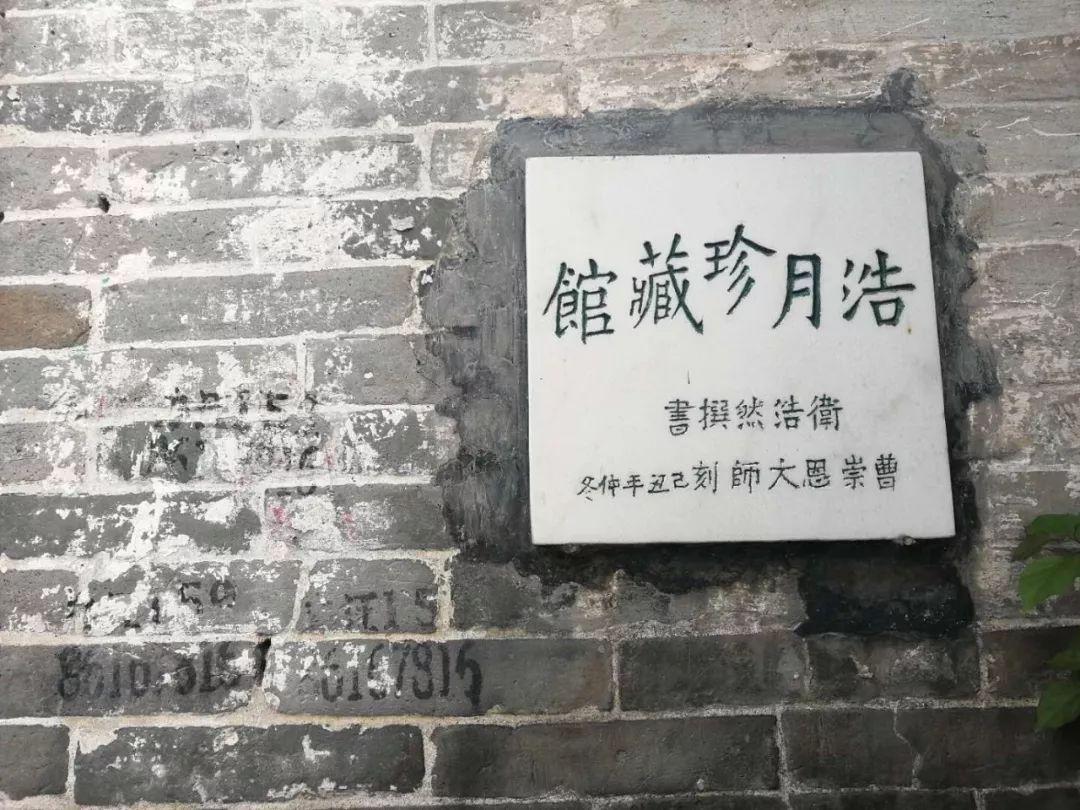

更神奇的是,杂乱的巷子里,不只有草根网红摄影师、画家,更有雕塑大师的身影。闻名全国的雕塑大师曹崇恩也喜欢躲在沥滘的这个角落创作。

曹崇恩雕刻的李小龙雕像展示在美国星光大道上

在大概2012年的时候,已经79岁的曹崇恩还光着膀子,坐在房子门口,一手拿着锤子,一手拿着凿,跟助手们一起对着石头猛敲猛打,汗水沾湿了脸,滴在地上。

via.无道不孤

via.广州美院中国近现代美术研究所

而大师创作作品的附近可能是和艺术完全扯不上边的加工车间,这就是当下的沥滘,开放包容。

沥滘这条百年古村,时间在这里格外温柔。小桥流水人家,在这里几百年未曾改变。

走进村里,仿佛世外桃源一般,没有过多为了获取更多租金而商业化的痕迹,可以说沥滘村的村民都很佛系。

学校旁的小卖部,还是老样子,堆放着玩具和复习册。

渔民还是如以前那样临水而居,坐在江边细细看着潮起潮落。

真的看了才会相信,他们原来离水这么近。正所谓靠山吃山,靠海吃海,渔民们最喜欢把打捞起来的海产晾晒起来,家家户户都有自己的特色。

孩子们从小在江边长大,早已熟悉水性,但是家里的老人还是寸步不离地守候。

整条村落仿佛时间静止了一般静谧,随手拍出来的画面,都像穿越了旧时一样。

沥滘村民和租客、小工厂主、个体户相依为命,你收你的租,我开我的工厂,一幅鲜活的市井百态从踏入牌坊开始就能感受到。

沥滘的一大特色是桥底市场,只有你想不到的,没有你买不到,价格低廉,很多人午后都会带着孩子来逛逛,颇有一番趁墟的意味。

在桥底市场,能够重新找回消失许久的夜市感觉,正是这种低物价的环境下,让很多刚毕业、刚来广州“赤手空拳”打拼的人们来说,沥滘是一块修养生息的宝地。

沥滘,是无数广漂者落脚的第一站。回想起刚毕业时,我也在沥滘待过一段时间。第一次来到,在牌坊徘徊了好久,里面乱哄哄的场景着实把我吓了一跳。

但是随着时间越来越久,我渐渐爱上了这地方。它距离珠江新城、体育西非常近,3号线即可直达,交通便利,上班睡晚一点起床都可以。

▲ 出地铁站即可望见广州之窗

最重要的是沥滘村教会了我什么是生活,周末最喜欢走到沥滘码头,看着公公婆婆打牌吹海风,非常惬意。

除去每个月交房租的那天,我都觉得自己就像土生土长的沥滘人一样。

每天下班看到桥上闲聊的人们,都会感觉莫名地放松。留意听他们讲话,你会发现,他们不尽是老村民,湖南话、潮汕话、四川话夹杂其中,大概他们在沥滘也感受到家里的松弛感。

作为鱼米之乡的沥滘,在这里能看到许多钓鱼者的身影。住在城中村,口袋里的钱不多,幸好在沥滘可以不用花多少钱,都能找到消遣的乐趣。

离开沥滘后,最让我怀念的是,无论下班有多晚,总有一间等你下班的饭店;无论上班有多匆忙,总能打包一份热腾腾的早餐。

支放在巷子里的简易餐桌,倾听着无数广漂一族的苦与乐。沥滘毫不吝啬地,宽慰着所有过客孤独的心和寒冷的胃,感谢它陪伴着度过的漫长岁月。

迟迟无法启动旧改的沥滘村仿佛是快速城市化发展中的孤岛,逼仄的居民楼与现代的广州之窗遥遥对望。

历经400多年沧桑的祠堂,与旁边正在快速建设的项目形成鲜明对比,仿佛时代的巨轮驱动着沥滘村焕发新的商机。

或许以后再无渔歌唱晚的渔民临水而居,或许再无小人书摊,或许子再无小巷邻里的温情。

但告别是为了更好的重逢,脏乱的环境对于任何一个村落来说都不是良性的发展。无论沥滘将变成怎样,我都会再回来,回来寻找那些酸甜苦辣的味道。

# 今日话题 #

在沥滘,哪些人,哪些事让你一直放不下?

如果重来一次,你还会选择沥滘吗?

留言告诉我们吧~

-

- 日本为何执意捕杀鲸鱼?并非为了吃肉,真正目的值得世界各国警惕

-

2025-04-25 11:24:04

-

- 立志考清华如今却当网红,“汶川地震小英雄”林浩到底经历了什么

-

2025-04-25 11:21:49

-

- NBA巡礼之队史最佳阵容之波特兰开拓者队

-

2025-04-25 11:19:35

-

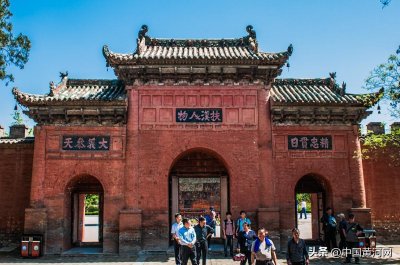

- 盘点全国著名关帝庙,快来看看你去过哪个

-

2025-04-25 11:17:20

-

- 《芳华》老好人刘峰的悲剧:妻子走后娶了风尘女,靠卖盗版书维生

-

2025-04-25 11:15:05

-

- 最值得推荐的十部动画电影

-

2025-04-25 11:12:50

-

- 达仁堂、乐仁堂、南京同仁堂等和同仁堂什么关系(附同仁堂家谱)

-

2025-04-25 11:10:36

-

- 《古文观止》精读系列之:郑庄公戒饬守臣

-

2025-04-25 11:08:21

-

- 日本大师今敏去世10周年,留下四部烧脑神作

-

2025-04-25 05:14:20

-

- 中国现当代十大影响力诗人及其代表作

-

2025-04-25 05:12:05

-

- 开放式婚姻?陶虹与徐峥19年的婚姻就是一场博弈

-

2025-04-25 05:09:51

-

- 师陀名作《果园城记》:近代中国可以用城乡混杂的地方来代替

-

2025-04-25 05:07:36

-

- 济南出发,8月特价机票160元起,已含税

-

2025-04-24 15:51:14

-

- 古装传奇电视剧《凰权·弈天下》

-

2025-04-24 15:49:00

-

- Gary妻子身份公开 知情人称原是Leessang Company职员

-

2025-04-24 15:46:45

-

- 「CNBLUE」「新闻」170405 无聊爱豆敏赫上线!为你展现画风清奇的一天

-

2025-04-24 15:44:30

-

- 支付宝借呗强开教程

-

2025-04-24 15:42:16

-

- 这五张图片看一次笑一次,第二张最逗,鼻涕笑出来了

-

2025-04-24 15:40:02

-

- 不织布手工作品欣赏,先欣赏,后制作

-

2025-04-24 15:37:47

-

- S9最新段位图标发布,9个段位!王者对应斗帝

-

2025-04-24 15:35:32

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?