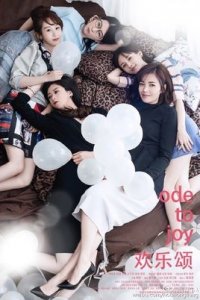

《魔女》| 以恶制恶的韩式暴力美学

《魔女》| 以恶制恶的韩式暴力美学

“因为我与你们不同,所以我要活着。”

以基因改造为题材创作的韩国电影《魔女》从影片宣传开始便引起了社会极高的关注度,“人造人”的影片噱头加之韩国本土社会文化的加持,在打出另类超级英雄的旗号之时,《魔女》也在一定程度上成为韩国电影市场的又一代表作品。

单从影片名称来看,《魔女》更像是一部以科幻为主的商业片,但影片所阐述的重点并非在于幻想或是渲染科学技术的发达,而是借以玄幻的影片形式传达对“科学滥用”这一行为的担忧,以及对女性命运的关怀。

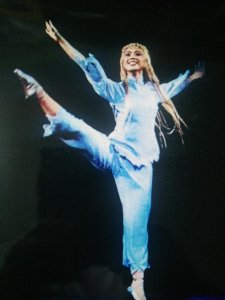

干净利落的打斗场面在将影片节奏引至高潮的同时,也为观众营造了一场视觉的盛宴。

跳脱出肢体与武器的碰撞,打斗竟也能呈现出如此酣畅淋漓的视觉快感,于某种角度上来看,《魔女》为电影中的暴力呈现提供了另一种诠释的可能。

女主角具慈允是一个从小成长于人类基因研究院的瘦小女生,亲情的缺位与沟通的缺失使得其逐渐被改造成为一个毫无情感的“暴力机器”。

随着年龄的增加,改造人的超能力逐渐使得上级政府产生焦虑与不安,他们担心随着实验的进行,改造人将逐渐走向失控,从而对其权利产生威胁,便下令屠杀所有改造人。

具慈允死里逃生,隐姓埋名十余年后与以研究所为代表的畸形恶势力展开了一场激烈的厮杀……

影片开头便是一段场景的快速特写,精密的仪器、杂乱的试剂、穿着高跟鞋的女人、沾满鲜血的墙面、光着脚逃跑的儿童,无不为影片奠定了阴郁压抑的情感基调,同时也于侧面反映了研究所所进行的实验项目的黑暗,以及致使具慈允所遭遇的人生突变,与此同时也为之后的又一次屠杀埋下了伏笔。

对于具慈允来说,这样的人生遭遇无疑是悲剧的,年幼的她也曾一度幻想能得到如普通孩子一般的关爱,并把这样的美好情感寄托于负责实验推进的白博士。

白博士作为承担影片重要情节推进的又一女性角色,在具慈允年幼之时、屠杀之前成为其对母亲形象的又一幻想,在她最爱的玩具熊上挂着两人亲密的合照。

而对于白博士这样的一个角色来看,在一定程度上又是矛盾的,一方面她享受着实验成果对她带来的荣耀,以及以其所换取得总公司的赏识。

但在另一方面,一向冷血的白博士又隐约流露出女性所具有的母爱特质,不单要求具慈允其为妈妈,并且在屠杀的当晚拿走了挂在小熊身上的合照并细心擦拭后放进口袋。

沾满鲜血的玩具熊一方面成为联系二人情感的纽带,与于另一层面成为具慈允童年时代的唯一温暖记忆,而玩具熊的破损与丢弃也成为其告别被支配的畸形童年与获取话语权的又一起点。

受制于情感,却也解脱于情感,逃生后的具慈允寄生于一对失孤的农场夫妻家中,从未感受过的家的温暖逐渐感化了暴力而冷血的自己,并学着如何成长为一个合格且有温度的人。

随着年龄的增长,基因被改造的后遗症逐渐影响到正常的生活,并进而威胁到生命。对家庭的渴望以及友情的依赖使得她不得不再次寻找白博士寻求解决的办法。

研究所里,暴走的具慈允几乎很难让人将其与之前那个柔弱的女生联系到一起,极具节奏感的打斗场景在强化影片戏剧张力的同时也将使得影片呈现出一种独特的美学气质。

每一个打斗场景之后,那个曾经柔弱的女生竟然还会冲着镜头微笑,这样的细节设置不但使得观众感受到了强烈的视觉冲击力,同时快速切换的角色性格也使得观众的思维更加活跃,更加契合影片所定位的超现实题材,也在最大程度上契合“魔女”这一片名。

总体上来看,《魔女》更像是一部以英雄题材包裹着的情感影片,因为即便影片中的英雄再厉害,反派再可恶,最终却终究未能跳脱出对情感的叙述,以及对现实的批判。

把真实的社会情形融于另类的影片题材,同时还能够杂糅进对情感的阐释,这也许就是《魔女》的高明之处。

繁杂的社会与日渐复杂的人性,人们似乎逐渐能够接受“恶”的存在。

于此同时,人们也不再将对美好生活的殷切期盼寄托于神话传说,或是另一些虚构的英雄形象之上,以“具慈允”为代表的次时代超级英雄逐渐承载着人类拯救社会惩罚黑恶势力的有效手段,因此影片《魔女》的诞生或正是契合了这一思想需求。

具慈允的角色设置与传统的英雄形象相比似乎更为“接地气”一些,而其以不幸的童年际遇所换取的超能力则在一定程度上消解了人们对于“天赋异禀”这类人群的排斥之感,从而强化了影片对恶势力的击打力度。

忽视了对这类英雄角色形象建构之中性格缺陷的关注,即便英雄最终的目的并不是为了拯救地球,也不是为了功成名就,但这也丝毫不影响观众对这类形象的喜爱,以及对影片本身的追捧。

也或许,正应了那句话“不完美才是最美。”