曾轶可演唱会被喊“退钱”,13年老粉:去听她唱歌,打碟一个小时

曾轶可演唱会被喊“退钱”,13年老粉:去听她唱歌,打碟一个小时

引言: 曾轶可是一位备受关注的歌手,她的一场演出在2022年12月31日晚引发了粉丝维权事件。粉丝指责她迟到、打碟时间过长,并对曾轶可工作室的回应表示不满。然而,工作室则对此作出了不同的解释。事件的真相如何?在这场维权风波中,粉丝和歌手之间的矛盾激起了更深层次的思考。

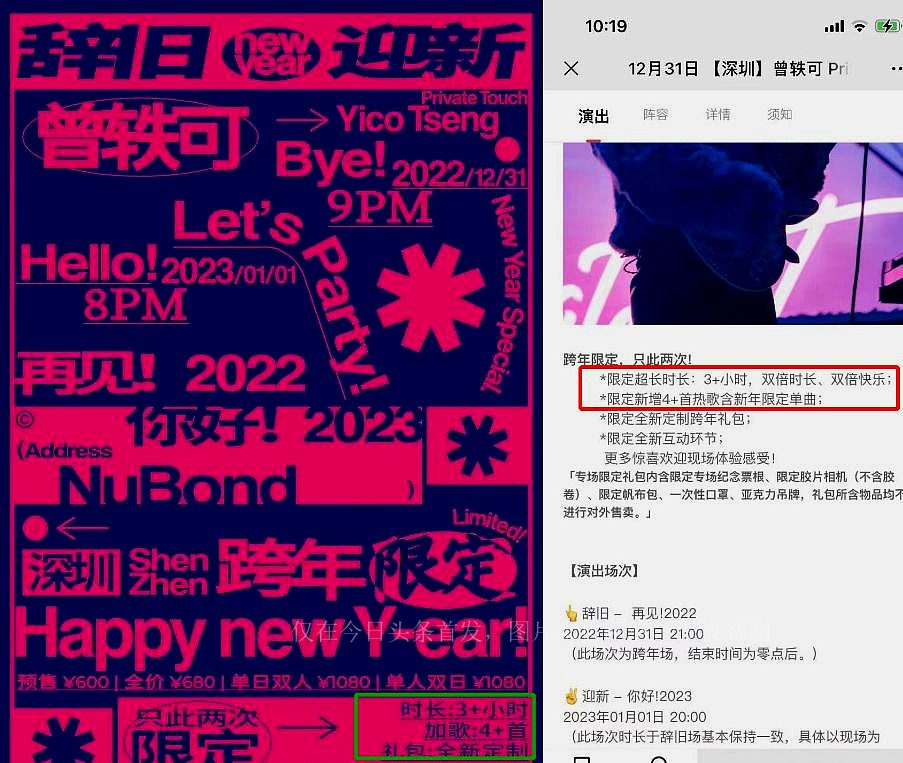

发展: 演出当晚,豆豆作为13年的曾轶可老粉丝,怀着期待来到演出现场。然而,晚会却并不如他所期待。尽管豆豆因为意外而稍微耽搁了一会儿,但他却在九点十几分才进场,而曾轶可直到九点半才登台。这一延迟让不少粉丝感到不满,而曾轶可的打碟行为更是引发了观众的强烈不满,粉丝们的欢声渐渐变成了退款的呼喊声。尽管工作室发布声明解释,但粉丝们却并不买账。在这场混乱的演出中,豆豆感到自己像个“大冤种”。

论证: 在这场事件中,粉丝们的不满情绪源于对演出宣传信息的期待差异。对于粉丝来说,他们花费高昂的票价是为了欣赏曾轶可的歌唱,而不是看她打碟。而工作室的解释虽然辩解了一些问题,却未能平息粉丝们的不满。事实上,演出的延迟和打碟时间过长等问题都是客观存在的。

结论: 这场事件反映了演出宣传和实际呈现之间的差距,也凸显了粉丝对于艺人演出真实性的追求。无论是曾轶可工作室的解释还是粉丝们的维权行为,都彰显了公众对于艺人行为的高度关注与敏感度。对于未来演出的策划与执行,需要更加负责任和真实,以尊重观众的期待与付出。

1事实上,粉丝对于艺人演出的期待不仅仅是一场音乐会的观赏体验,更是对偶像形象的认同和情感投射。在这样的背景下,一场演出的执行不仅仅是艺人的个人行为,更是与粉丝之间情感关系的延续和加深。曾轶可的事件只是众多娱乐圈演出中的一个缩影,而解决粉丝与艺人之间的沟通与信任问题,则需要更加全面的管理与规范。

这场事件中,不仅有曾轶可工作室的管理问题,也反映了整个演出市场的一些普遍性问题。演出宣传中的夸大与实际表现的差距,演出执行中对粉丝期待的忽视,都是需要被反思和解决的课题。粉丝的维权行为也提示着艺人及相关团队需要更加重视粉丝的需求与情感诉求,不仅是在演出的内容与形式上,更是在沟通交流的过程中建立起信任与尊重。

结论: 曾轶可事件的发生并非孤立,它所折射出的问题是演艺产业中一个亟待解决的难题。在追求商业利益的同时,也需要重视艺人与粉丝之间情感连接的建立与维护。粉丝的不满和维权行为呼唤着整个演出市场需要更加严谨的规范和更加负责任的运营。只有在建立起良好的艺人粉丝关系基础上,才能够实现更加持久和稳固的艺人形象塑造和市场经营。这也提醒着整个演艺产业需要建立起更加健康和透明的运营机制,才能够获得长久的发展和持续的粉丝支持。

这次关于曾轶可演出的事件引发了我对演艺圈宣传与实际演出之间的矛盾深思。作为曾轶可13年的老粉丝之一,我对这次事件感到遗憾和失望。首先,根据我对演出现场的亲身经历和报道内容的了解,曾轶可的确在演出开始方面存在问题。尽管工作室发表声明否认曾轶可迟到,但实际上她的演出延迟了半个小时。这种延误不仅影响了观众的等待时间,还对整场演出的节奏和氛围造成了不利影响。其次,演出中间出现的长时间打碟环节,与宣传中的“限定新增4+首热歌”相比,显然与粉丝的期待存在较大差异。这些不符合预期的情况导致了观众的不满情绪逐渐升高,最终演变成了现场的混乱和粉丝的维权行动。总的来说,我认为曾轶可工作室在演出宣传和实际演出内容的对接方面存在明显的不足,导致了粉丝的不满情绪集中爆发。

评析来看,这次事件凸显了演艺行业在宣传与实际表现之间的落差问题。首先,宣传中的信息应该真实准确地反映演出的内容和形式,避免虚假宣传导致观众期待落差。其次,演出组织方在演出过程中应保证时间的严格把控,避免对观众耐心的考验,尤其是在重要时刻如跨年夜。此外,演出内容的设计应与粉丝的预期相符,避免出现不必要的打碟等环节,以免引发不必要的争议。针对曾轶可工作室发表的声明,尽管有关方面解释了一些情况,但演出过程中的问题仍然需要认真反思和解决,尤其是对粉丝的感受要给予足够重视和尊重。最后,演艺行业需要建立起更加严格的规范与标准,以确保演出活动的顺利进行,并避免类似事件再次发生。

综上所述,这次事件提醒了演艺行业在宣传与实际演出之间需更加严密对接的问题。尽管在一定程度上我能理解工作人员在现场管理和演出控制中可能遇到的困难,但演出组织方仍应对演出过程中出现的问题负起责任,与粉丝沟通并寻求合理的解决方案。在今后的活动中,希望曾轶可工作室能够吸取教训,加强对演出内容的规划和控制,为粉丝呈现更加符合预期的精彩演出。同时,演艺行业也应当建立更加严格的规范和标准,以确保粉丝和观众的合理权益得到充分保障。