无耻!日本教科书中的南京大屠杀,就算隔着屏幕都感觉到了愤怒

无耻!日本教科书中的南京大屠杀,就算隔着屏幕都感觉到了愤怒

无耻!日本教科书中的南京大屠杀,就算隔着屏幕都感觉到了愤怒

2017年5月,美国游客詹姆斯在日本旅游时,偶然翻开了一本历史教科书。

起初,他只是想了解日本学生的历史课程,但随着页面的翻动,他愈发困惑和愤怒。

书中提到“南京事件”时,寥寥几行文字轻描淡写,甚至没有提及任何屠杀细节。

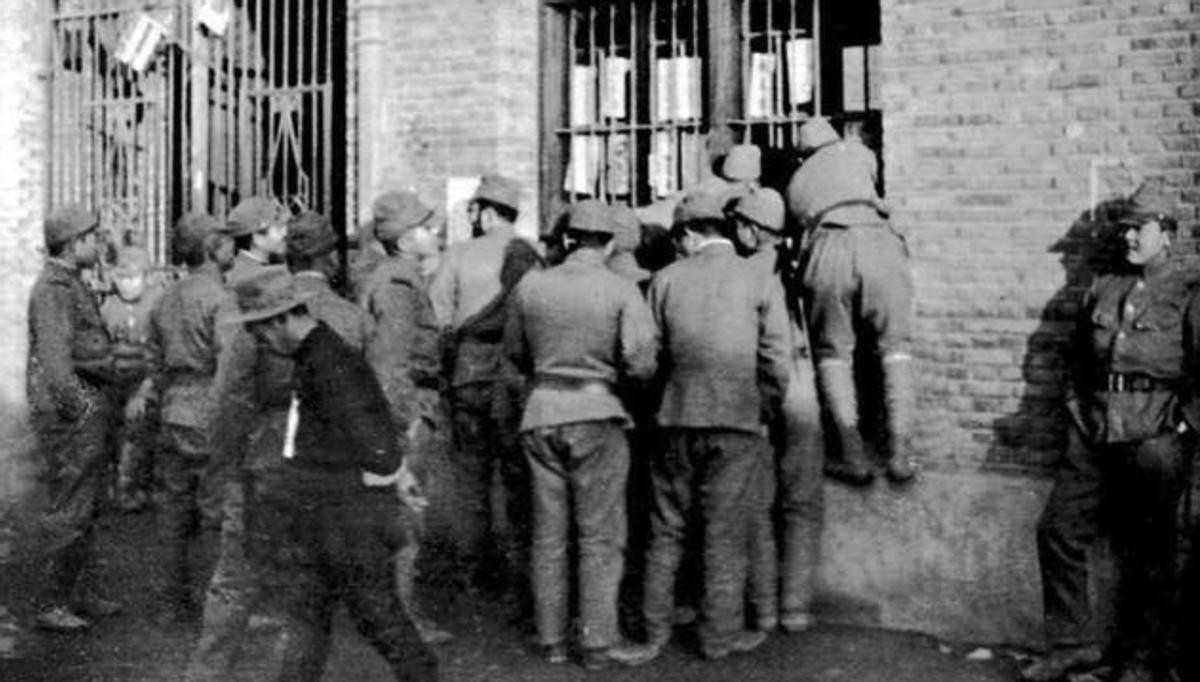

更让人震惊的是,教材里竟配上“日本士兵背中国老人逃离战火”的摆拍照片,完全扭曲了南京大屠杀的血腥真相。

愤怒的詹姆斯直接联系了出版商,质问为何要篡改历史。

然而,对方的回答令人无语:“我们的孩子也需要为自己的历史感到骄傲!”

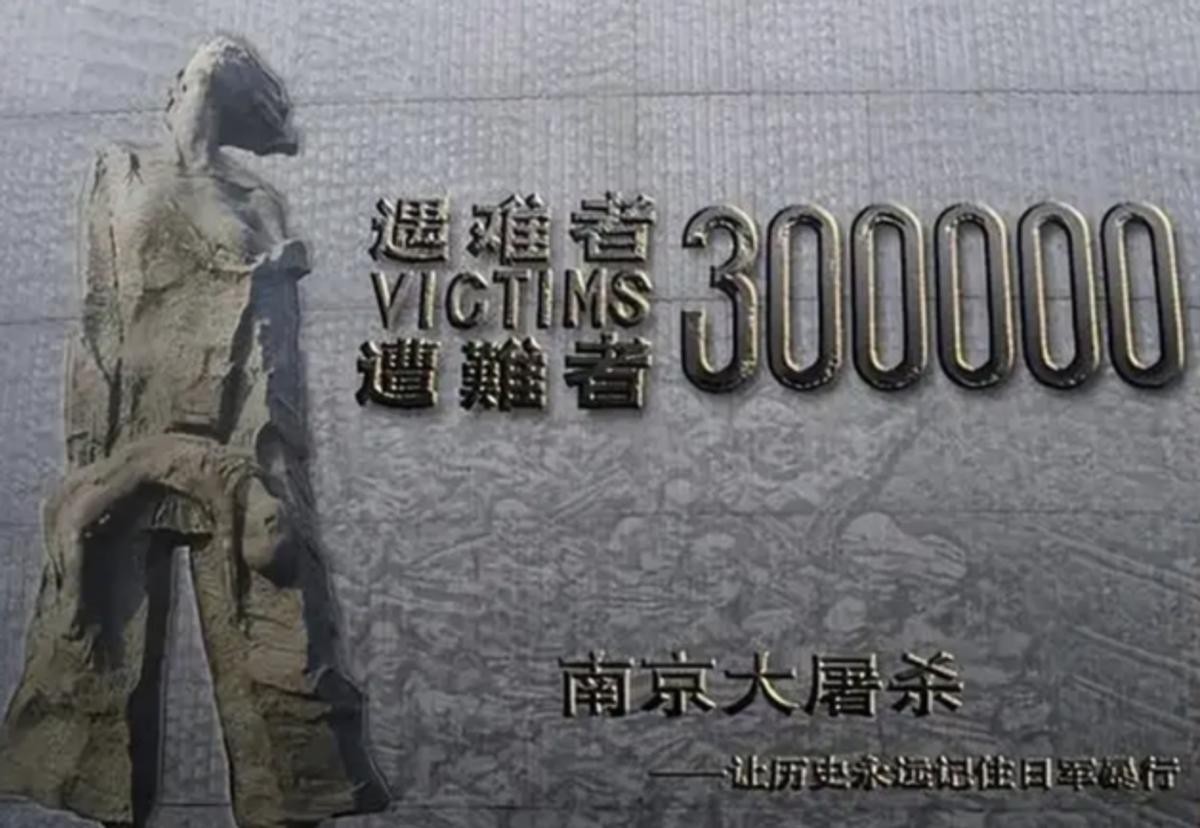

面对这种厚颜无耻的言辞,不仅詹姆斯难以接受,我们更应该反思:30万亡灵的历史,为什么在日本教科书中成了模糊的“南京事件”?

南京大屠杀:不可否认的血腥历史

时间倒回1937年12月13日,日军攻陷南京城。

随后一个多月里,南京成了血与火的修罗场,日军以杀戮、强奸、焚烧为手段,对南京平民和战俘展开了惨无人道的大屠杀。

据史料记载,南京大屠杀共造成超过30万无辜民众的死亡,留下了无数悲痛的记忆。

然而,这段铁一般的事实在日本教科书中却被刻意淡化。

例如,2016年的日本中学历史教材中,提及南京大屠杀的仅有5版,其余教材要么完全不提,要么以“南京事件”含糊其辞。

而即使是提到的教材,也把大屠杀的死亡人数缩小到“20万或更少”,并以“双方争议”为借口避重就轻。

对比之下,我国和国际社会保留了大量证据,包括东京审判中公布的日军暴行照片、幸存者的口述证词,以及当时国际人士的记录。

这些资料清楚地表明,南京大屠杀的规模和残酷性远超普通战争罪行。

然而,日本却选择对这一历史惨剧避而不谈,甚至用“南京事件”这一模糊字眼,试图掩盖真相。

从“侵略”到“进入”:篡改历史的长久计划

日本教科书篡改历史的行为并非一朝一夕之事,而是一次系统化、长期化的计划。

早在1982年,日本文部省就首次将教科书中的“侵略”改为“进入”。

这一篡改立即引发我国和韩国的强烈抗议,迫使日本政府进行调整。

然而,这次改动只是冰山一角。从那时起,日本历史教材就开始逐步淡化甚至美化侵略行为。

这种篡改在后续的版本中变得更加隐晦。

20世纪末,日本教材中有关南京大屠杀的内容大幅删减。

而到了21世纪,日本政府不仅继续删减南京大屠杀的内容,还在教材中浓墨重彩地描写广岛、长崎原子弹爆炸的惨烈。

教材中用了大量篇幅描述原子弹爆炸后的景象,并配以幸存者的故事,以塑造日本“战争受害者”的形象。

对比来看,广岛和长崎的原子弹爆炸共造成约19万人死亡,而南京大屠杀中惨死的无辜平民超过30万。

然而,教科书中对南京的描述却只字不提残酷事实,而是纠缠于死亡人数的争议。

这种选择性记忆,不仅逃避了战争责任,更在下一代中灌输扭曲的民族主义思想。

选择性记忆:日本社会的集体失忆症

长年的历史篡改和舆论导向,让日本社会出现了严重的“集体失忆症”。

一项调查显示,日本年轻人中有相当一部分人对南京大屠杀一无所知,甚至怀疑其真实性。

一位接受采访的日本老者竟然表示:“我国和中国就像兄弟,有点争执很正常。”

这种言论看似无心,却揭示了日本教育和舆论的巨大问题。

这种“失忆”并非偶然,而是精心设计的结果。

战后,日本军方和政府对涉及南京大屠杀的证据进行了大规模销毁。

例如,1945年日本宣布投降后,军部销毁了大量日军在华暴行的档案和照片。

此外,日本政府还通过压制国内新闻报道,限制学者公开演讲,来掩盖南京大屠杀的历史。

更有甚者,日本右翼势力通过网络和媒体,将南京大屠杀斥为“造谣”。

例如,1998年,张纯如出版的《南京暴行》一书在国际社会引起巨大反响,却遭到日本右翼的集体抹黑。

张纯如为揭露真相付出了巨大的努力,但最终因长期受到威胁和骚扰,患上抑郁症,不幸自杀。

国内外抗争:为历史真相而战

面对日本对历史的系统性篡改,国内外社会一直在为历史真相抗争。

例如,我国历史学者多次通过出版物和展览揭露南京大屠杀的真相。

而韩国民众也不止一次举行抗议活动,要求日本为慰安妇问题道歉。

2015年,韩国数百名学生围堵日本驻韩大使馆,要求拆除大使馆前的慰安妇雕像。

这些行动虽然引发国际关注,但日本政府的态度始终强硬。

日本国内也有少数人对教科书的篡改提出质疑。

小学教师相可文代,就是其中的代表人物之一。

她从长辈口中了解到南京大屠杀的真相,但在旁听历史课时,却发现老师教孩子们“侵略是生存的需要”。

这种扭曲的教育让相可文代感到痛心,并呼吁日本社会正视历史。

信息来源:

央视网《美化篡改历史!日本教科书将“南京大屠杀”写成“南京事件”》

央视网《日本的历史观:选择性失忆》