山东省的区划调整,17个地级市之一,莱芜市为何被撤销?

山东省的区划调整,17个地级市之一,莱芜市为何被撤销?

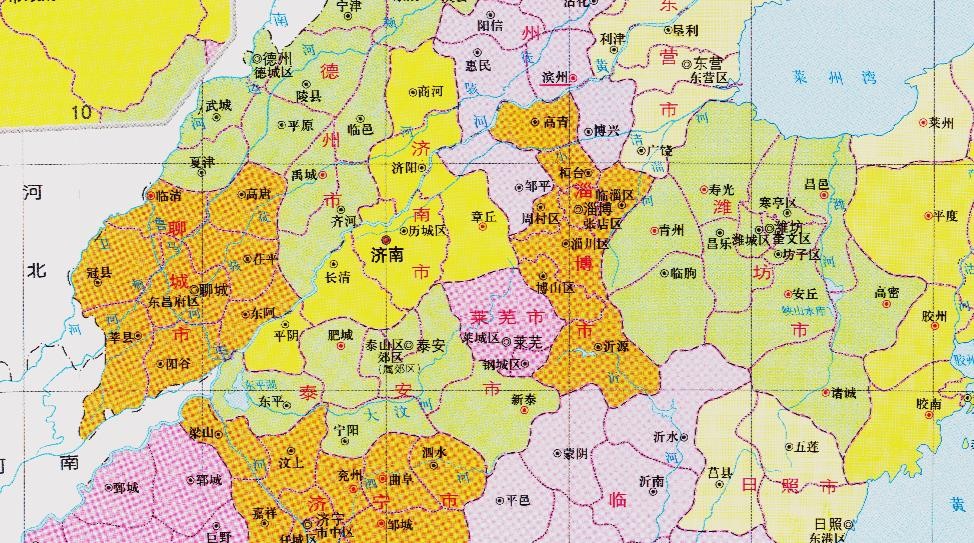

在前文中,作者与读者分享了山东省行政区划的演变历程,从过去的专区到地区,再到如今的地级市。然而,山东省的行政区划格局直到2019年才最终确定。在2019年,原本作为17个地级市之一的莱芜市被撤销,整并入了省会济南市,从而使山东省的省会城市数量减少至16个。那么,作为一座地级市,莱芜市为何会被撤销呢?首先,让我们回顾一下山东省的历史。

山东省是我国北方的重要省份之一,也是人口众多的大省。在春秋战国时期,山东地区被齐国和鲁国掌控,因此被誉为“齐鲁大地”。再加上孔子和孟子等众多名人出生于山东,该省又以“孔孟故里”著称。山东地域广阔、宏大壮丽,自古以来一直是朝廷征兵的重要地区。

公元前221年,秦始皇统一了中国,将国土划分为36个郡,实施郡县制度。随着时间的推移,郡县制逐渐演化为州县制。到了唐朝时期,全国划分为15道,宋朝时期则划分为23路,都属于监察区。莱芜地区以其丰富的钢铁资源而闻名,早在金国与南宋对峙时期,莱芜已成为金国重要的铁矿资源输出地。尽管在行政区划上莱芜隶属于泰安州,但金国专门在莱芜设立了莱芜监,负责开采和铸造钢铁资源。

到了13世纪,随着元朝在北方崛起,它在几十年内先后征服了大金国、西夏国、大理国、南宋等一系列政权,建立了一个庞大的帝国。由于疆域广阔,管理难度加大,元朝采用了行省制度,综合了金国的尚书台和宋朝的23路体制。然而,元朝行省制度存在诸多问题,如管理机构混乱、单一等。1368年,朱元璋建立明朝后,借鉴元朝行省制度的经验,进一步完善和改进了行省制度。

鉴于明朝同时设立南北两个都城,形成了“两京一十三省”的行政区划格局。山东省的行政区划基本上在明朝统治时期确立,与如今的省份边界基本一致。当时,莱芜地区仍隶属于泰安州。尽管如此,莱芜因其重要的钢铁冶炼基地而特殊,成为朝廷在北方的关键资源之一。

17世纪,清朝建立自己的统治体系,继承了明朝的行省制度,并进一步细化为“两京一十三省”的格局。然而,山东省的行政区划基本保持不变,莱芜仍隶属于泰安州。

1912年,清朝灭亡后,中国陷入军阀混战时期。当时,各路军阀忙于争斗,无暇调整地方行政区划。随着时间的推移,中国进入了建国初期,山东省下设了一系列专区,如昌潍专区、沂蒙专区、滨北专区、滨海专区、合枣专区等。这些专区是五六十年代的行政区划,专区的级别相当于今天的地级市,但辖区面积大于地级市,一个专区的面积相当于现今两三个地级市的总和。例如河南省的新乡专区,在鼎盛时期,管理了河南省北部整个黄河以北地区。

莱芜的情况相当特殊,在建国初期,它先后隶属于济南专区和泰安专区。鉴于莱芜在钢铁冶炼方面的重要性,一系列重要项目在莱芜兴建。60年代末,全国所有专区更名为地区后,莱芜成为泰安地区的一部分。

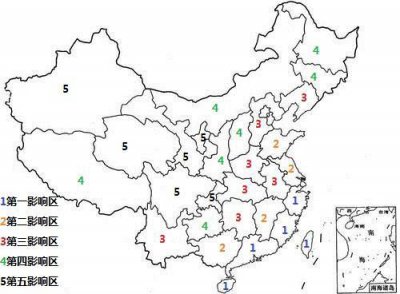

关于山东省一系列专区和地区的变迁,作者在之前的文章中有所叙述。进入80年代后,随着中国各地经济的持续发展,许多地区相继晋升为地级市。例如山东省的济宁市、潍坊市等。1985年,泰安地区升格为泰安地级市。1992年,鉴于莱芜在钢铁工业中的重要地位,莱芜也升格为地级市。然而,随着90年代末和21世纪初经济的持续增长以及产业结构的逐渐调整,一些曾经以资源型城市而闻名的地方面临多方面的问题。这些城市由于产业单一、人口有限,开始出现发展后劲不足的情况,这在西南、西北、东北等地都有类似案例。

莱芜市作为一座资源型城市,以钢铁工业为主导,因此被称为“钢城”。由于其特殊的地理和经济特征,莱芜市仅辖两个区,人口略超百万,各方面与山东省其他地级市下辖的县级市相比相当有限。从GDP总量来看,莱芜市的GDP不足千亿,这使其成为山东省唯一一个地级市GDP未达千亿的地区。与之相比,山东省的一些经济强县的GDP甚至超过莱芜市。

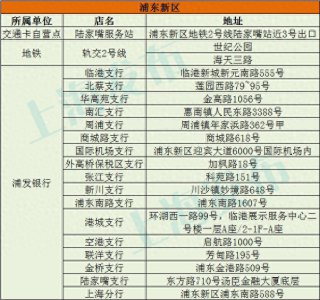

随着产业结构转型的需求,莱芜市亟需注入新的发展动力。因此,2019年1月,莱芜市被撤销,整并入了省会济南市,并设立了济南市莱芜区。从另一个角度来看,莱芜市的撤销也有助于济南市的整体发展。一直以来,诸如济南市、石家庄市、郑州市等省会城市,都面临着领土过于分散的问题。莱芜市并入济南市后,有助于加强济南市的整体格局。实际上,中国许多省会城市都面临领土扩大的问题,例如西安市与西咸新区的情况已传颂多年。

关于中国各地行政区划调整的故事还有很多,作者将在未来的文章中与读者分享。