古代自京城长安通往汉中、巴蜀及其他南方各地的重要通道,子午道

古代自京城长安通往汉中、巴蜀及其他南方各地的重要通道,子午道

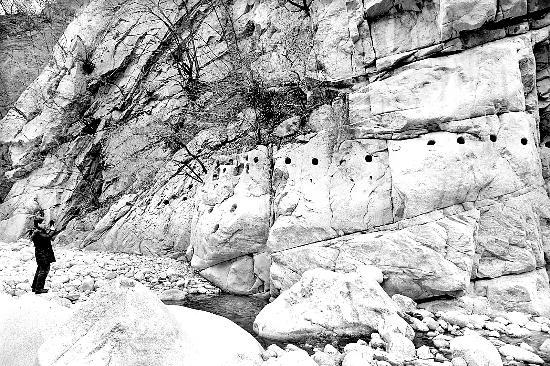

子午道,又叫子午谷,北口在长安县,叫子口;南口在洋县,叫午口,从长安出发翻越秦岭,经宁陕、石泉、西乡到洋县,全长420公里。子午古栈道还称之为“荔枝道”。荔枝道是由川东涪陵经西乡至宁陕通往长安的通道。至今在紧邻西安的宁陕县广货街镇、江口镇等地方依稀可见先民们深凿于峭壁上的石窝。在这条古栈道旁边散落有摩崖石刻、唐兵-遗址、竹林八卦阵、铁板峰、石阵等十余处人文自然景观。

月河梁是子午道上重要的拐点,关乎子午道来去不同的走向,隐藏着许多秘密。古今许多学术争论多纠结于此。有的说子午道在翻越月河梁后向南偏北去了旬阳坝,从旬阳坝翻越平河梁到了宁陕县城,再沿长安河而下到西乡县的子午镇;有的说子午道并没有翻越月河梁而是沿旬河而下,去了柞水、镇安,在旬阳县的麻坪翻山到了古时候的汉中郡治所西城,也就是今天的安康。较多的说法是子午道在翻越月河梁后进了南面的腰竹湾,跨越古槡墩后沿古直水而下,去了石泉的池河镇。

三个说法,三个方向,多条路线,各有道理。但从古道遗存和史书记载来考究,子午道走的是翻越月河梁,再进腰竹湾,跨越古槡墩,沿古直水而下,去了石泉的池河镇。《汉书》《水金注》和多部地方志等都有明确记载,还有大量的古栈道遗址可以应正。在月河梁北部的沙坪沟口,公路里的悬崖峭壁上插入山体的多处栈道石桩和栈道孔洞依然清晰可见,路标一样指向月河梁的方向。它十分明确的告诉我们这些后来者子午道的走向。早已淹没在月河梁丛林中的古道,依稀中断断续续,隐隐约约,不时还可以找到正在风化的石阶。古道翻越上梁便急落直下,消失在腰竹湾的方向。在腰竹湾内依然残留着大量的古栈道遗址。

其实,子午道本是风水之道,月河梁就是一个有着显著特点的风水穴位。大自然造化了月河梁秀美的景色,也赋予了月河梁神秘的灵魂:沣河与旬河在小秦岭上交叉,月河与古直水在古槡墩交叉,水脉两上两下,四河脉络相连,连接的中心点就在月河梁。从山的大象上看,南面的的平河梁与北面的小秦岭,长长伸出就像人的两条腿,关节在小秦岭和古槡墩。水集于月河梁,根生于月河梁。山脉成体,沟壑造型,体型组合暗藏大自然的玄机子午道的修建说来荒唐可笑,但却是历史的事实。

在社会高度发展的今天,我们对自然的研究往往寄予现代先进设备,借助科技力量来认识自然,但我们认识的只是自然的形态与表象。存在于宇宙间的大自然灵魂之谜,需要用理性的态度去探寻和解读。就像我们研究心脏与心灵一样,不可等同视之。任何妄加与封建迷信的断言,都是对中国传统历史文化的精髓的漠视与否定。

子午道是中国古代,特别是汉、唐两个朝代,自京城长安通往汉中、巴蜀及其他南方各地的一条重要通道。

自唐以后,子午道便逐渐湮没在历史的尘埃之中。昔日的辉煌渐行渐远,留给人们的只有只言片语的文字记载和口耳相传的模糊记忆。但它确实存在过,确实辉煌过,确实发生过许多故事。

子午道在宁陕县的历史上占有重要地位,因为其大部分路段都在宁陕县境内(过去子午峪、丰峪都曾是宁陕县的辖地)。及至清代,仍在通行的栈道路段,仍由宁陕厅负责维修。据《长安县地名志》记载,石羊关(即子午关)“崖下有古栈道遗址石孔十个。岩壁有清光绪二年(1876年)宁陕厅摩崖石刻‘苍生霖雨’。石窟有嘉庆二十年(1815年)《重修栈道纪事》碑即宁陕同知李彦重棺及尸体。他亲自督修栈道21处,耗时13年,死后将遗体放在栈道上方石窟内,附近村民称‘李大人墓。”同时子午道在中国交通史上也占有重要地位。素为兵家必争之地。子午道沟通了秦岭南北,联结了三秦巴蜀,对当时的政治、军事、经济和社会均产生了重要的影响和促进作用。这里,曾经演绎了一场场壮怀激烈荡气回肠的皇皇史剧。

刘邦如果真是从子午道进入汉中建立霸业,当时子午道尚未正式开辟,仅微径可通,数万人马行进在崇山峻岭之中,金戈铁马气势磅礴,当是何等壮观的场面。

图文来自网络

-

- 紫光阁功臣听起来很唬人,其实含金量并不高,大部分都是凑数的

-

2025-05-09 23:11:06

-

- 汉光武帝刘秀:伟大的政治家,打造繁荣时代的传奇人物

-

2025-05-09 16:23:56

-

- 长株潭都市圈

-

2025-05-09 16:21:41

-

- 6本高质量暗恋文强推:深情男主暗恋女主,蓄谋已久的久别重逢

-

2025-05-09 16:19:26

-

- 日军侵华,日本女兵身后不为人知的秘密!

-

2025-05-09 16:17:11

-

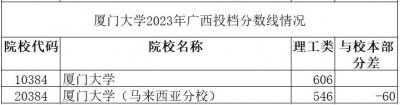

- 厦门大学马来西亚分校,毕业生都去哪了?

-

2025-05-09 16:14:56

-

- 《机动部队》第二部第九章(中)

-

2025-05-09 16:12:41

-

- 诺亚方舟之谜,诺亚方舟现在哪里?

-

2025-05-09 16:10:27

-

- 唐代宗李豫的精彩人生

-

2025-05-09 16:08:12

-

- 再读、再学《星星之火,可以燎原》的感悟与认识

-

2025-05-09 16:05:57

-

- 解放军西南大追歼

-

2025-05-09 16:03:42

-

- 蚊香对猫咪和狗狗到底有没有危害?真的可以中毒吗?如何预防?

-

2025-05-08 21:13:00

-

- 死神战斗力最强实力排名的十人

-

2025-05-08 21:10:45

-

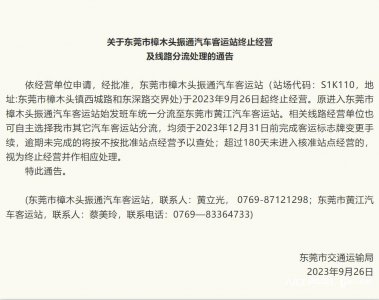

- 风雨17载!东莞又一家大型汽车客运站终止经营

-

2025-05-08 21:08:30

-

- 第一次接吻是什么感觉

-

2025-05-08 21:06:15

-

- 五四青年节的来源

-

2025-05-08 21:04:01

-

- 王者荣耀孙尚香这个杀手不太冷皮肤特效实测

-

2025-05-08 21:01:45

-

- 身材不输关婷娜,萝莉音的“黄一芝”原来还是赵本山徒弟

-

2025-05-08 20:59:31

-

- 关于垃圾短信的举报途径分享

-

2025-05-08 20:57:16

-

- 《JoJo的奇妙冒险第四部》真人电影确认开拍,这次是真的

-

2025-05-08 20:55:02

省长工资的简单介绍

省长工资的简单介绍 鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?

鄂州地区抢先一步,葛店率先并入武汉,下一个会是哪个城市?