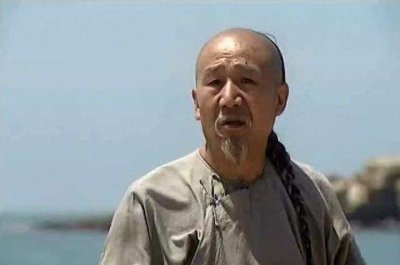

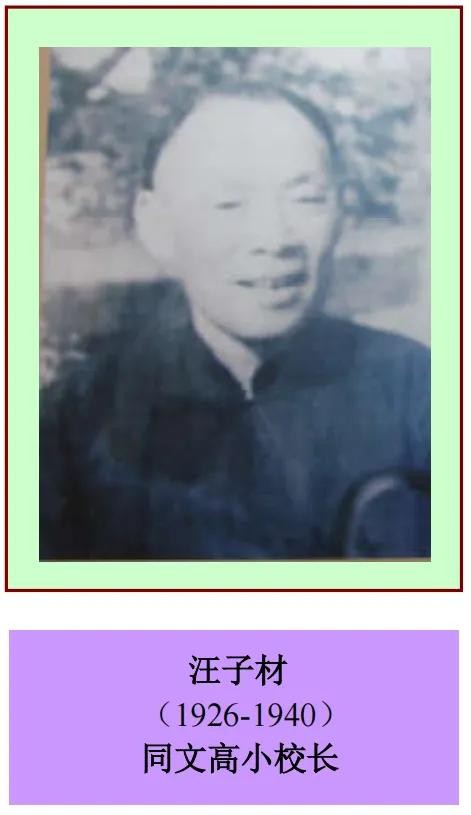

诸暨牌头同文学校当了15年校长的一位乡贤一一汪益培

诸暨牌头同文学校当了15年校长的一位乡贤一一汪益培

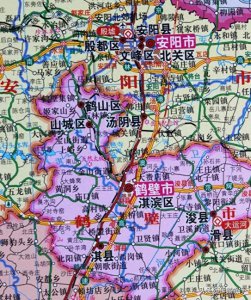

诸暨牌头同文学校(浙江省诸暨市牌头中学前身)是诸暨南乡办学最早的著名学堂,牌头水下张村张洲、张韶九父子担任多年校长,为同文学校的建设发展作出很大贡献,为大家所熟知。其实还有一位寺下张汪家的乡贤叫汪益培,又名汪子材,曾任同文高小校长前后有15年,是任职年份最长的一位校长,对同文学校的发展也作了不小的贡献。根据亲属和寺下张村民汪家族人提供的一些资料,特编撰巜汪益培事略》一文,为牌头地方史留下点史料。

汪益培事略

汪益培,又名汪子材。1895年出生于浙江省诸暨县牌头镇寺下张汪家村一个家产殷实的农民家庭。父辈四兄弟,父亲志洪排行老二,伯父和小叔早逝,汪益培四岁时父亲去世,由叔父志沅(汪益增、汪益堃的父亲)教养成长。汪益培为益字辈老大,汪益增老二,汪益堃老三(益增、益堃曾任国民党少将军需官,中共隐蔽战线早期党员)。益培事亲以顺,待弟以诚。乡村邻里过去有宿怨者,既往不追。凡才学兼优之后生,尽量提携与栽培,乡里颇有声望。

1900年汪益培五岁在外婆家上学。1904年九岁汪氏家族延聘塾师在汪家厅堂“听月轩”与二弟益增一起读书。十五岁,就学于凤仪楼楼藜然先生创办的作人学堂,后插班到县城万寿街孙采臣出资建造的乐安小学就读。十八岁,考入浙江省立第一师范。民国五年1916年师范毕业。受家庭环境关系影响,没有外出,一直在牌头一带做教师。

民国十五年1926年,汪益培始任诸暨县南区区立同文高小校长。到民国卅年1941年,日寇占据浙境萧山,母亲去世,向同文高小校董会多次请辞未获准,后极力推荐张韶九接替校长职位,才脱离校长重任。汪益培执掌同文校务前后达15年,曾主持修建校舍五次共计二十七间,毕业学生有一千数百人,为国家为社会培养了大批人才。后同文校舍被日寇拆毁需重建新校舍时,汪益培以校董身份向外发起募捐得款一千数百元,为重建同文又作了不小的贡献。

民国十八年1929年,诸暨县府委任汪益培为华岩乡乡长。汪益培曾以校务繁重不能兼顾请辞,诸暨县府批复“政教合一,所请应毋容议”,请辞未获批准又担任乡长。乡政府的行政经费县府虽有规定,因税收收不起来,行政拨款时常拖欠并停发。县府同意动用乡仓积谷,积谷就是建义仓贮稻谷以备荒年,当时是乡村基层政权和乡贤组织的慈善公益项目,汪益培认为乡仓积谷是为防饥之需,如其另作他用,实与原义相违,一直没有动用乡仓积谷。每月召开乡务会议,会费和餐费均由汪益培负担,不向各保派费,各保所办事务由各保自筹资费。汪益培重视排解民间纠纷,以息事宁人为宗旨,如以五元银币可了之事,辄自己解囊赔偿解决。当年南乡寿姓与徐姓租田赎田争斗案,已成群体性大案,为避免酿成人员死伤的大祸,汪益培出面协调,尚差二千五百元之争执,汪益培个人带头先拿出三百元,再动员各士绅凑集其数了了此案。凡地方上的善事,汪益培多有捐助以协其成。

汪益培在读书时,就有教师动员他加入“同盟会”,但没有参加具体的活动。后来有人发起组织自由党,在县城西门外松三庙开成立大会。又组织发起三益学社,其取义以益者三友,在王家井成立,并举办春秋两次会考,奖励优者。其经费均由三益学社社员筹集。汪益培都参加过,后因各奔前程,这些党团学社逐渐消失。

民国十五年三月1926年,汪益培加入中国国民党。当时国民党尚未公开,汪益培参加宣传三民主义,后来国民革命军入境,参加迎接活动。民国十六年1927年,汪益培担任诸暨县党部直属十一区分部常委与书记。汪益培在担任乡长和国民党区分部书记期间,建议并协助牌头设立正式邮局,由碾米厂兼办发电厂牌头用上电灯,在牌头设立农民银行办事处和牌头信用合作社,以便农民之借贷,以减少商人之剥削,牌头设电话所通上长途电话,电话上至义乌楂林,下至诸暨县城,推广改良蚕种,整顿丝业等方面都做了不少工作,汪益培对牌头作出了一定的贡献。

汪益培主持料理汪氏家族事务,管理汪氏家族的房产田产,包括在外工作两位弟弟汪益增、汪益堃在老家的资产。尽心安排汪益增、汪益堃两位的弟弟及其亲属在老家时的生活。汪益堃飞机失事坠亡,派儿子天均去协助汪益增处理后事。尽力协助做好在老家补办的汪益堃丧事和汪益堃坟庄屋的建造。

1949年,汪益培离开老家去台湾,1950年代末在台湾去世。