黄鹤楼位于湖北省武汉市蛇山翻译,黄鹤楼的翻译是什么意思

黄鹤楼位于湖北省武汉市蛇山翻译,黄鹤楼的翻译是什么意思

本文目录

1.黄鹤楼的翻译是什么意思 2.崔颢《黄鹤楼》译文 3.《黄鹤楼》原文及翻译赏析 4.崔颢《黄鹤楼》古诗文网

黄鹤楼的翻译是什么意思

展开1全部

《黄鹤楼》

年代:唐

作者:崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

【注释】

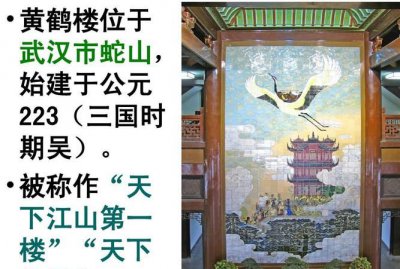

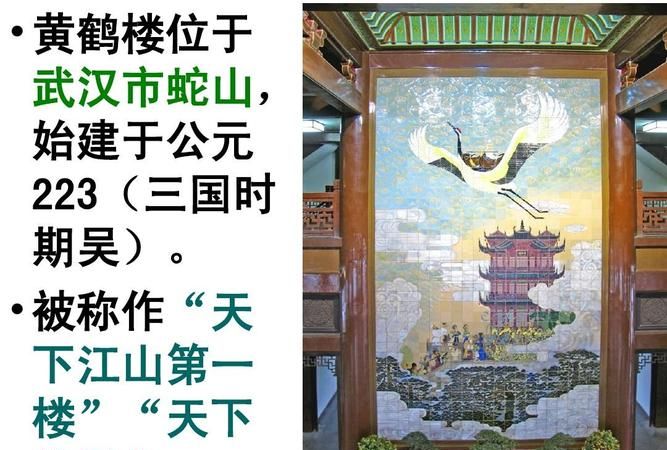

①选自《崔颢集》。崔颢(公元704?-754),汴州(今河南开封)人。唐代诗人。黄鹤楼,故址在今武汉市蛇山(又名黄鹄山)。传说三国时费袆登仙驾鹤于此,因此得名。1985年在今址重建。

②历历:清楚可数。

③萋萋:形容草木长得很茂盛。

④鹦鹉洲:唐朝时在汉阳西南长江中,后逐渐被水冲没。

【译文】

过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,这里只留下一座空荡荡的黄鹤楼。

黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见悠悠的白云。

阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,碧绿的芳草覆盖着鹦鹉洲。

天色已晚,眺望远方,故乡在哪儿呢?眼前只见一片雾霭笼罩江面,给人带来深深的愁绪

崔颢《黄鹤楼》译文

展开1全部

黄鹤楼⑴送孟浩然⑵之⑶广陵⑷

【唐】 李 白

故人⑸西辞黄鹤楼,

烟花⑹三月下扬州。

孤帆远影碧空尽⑺,

唯见⑻长江天际⑼流。

【注释】

⑴ 黄鹤楼:故址在今湖北武汉市武昌蛇山的黄鹄矶上,传说有神仙在此乘黄鹤而去,故称黄鹤楼。

⑵ 孟浩然:李白的朋友。

⑶ 之:往。

⑷ 广陵:即扬州。

⑸ 故人:老朋友,这里指孟浩然。

⑹ 烟花:指艳丽的春景。

⑺ 尽:消失。

⑻ 唯见:只见。

⑼ 天际:天边。

【译文】

老朋友在西面的黄鹤楼与我辞别,

在三月份烟雾迷漫、繁花似锦的春天去扬州。

孤船的帆影渐渐远去消失在碧空的尽头,

只看见长江浩浩荡荡地向天边流去。

【题解】

李白是一位热爱自然、喜欢交游的诗人,他“一生好入名山游”,足迹几乎遍及整个中国,留下了许多歌咏自然美、歌颂友情的作品。《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是历来传颂的名篇,这首诗是李白出蜀壮游期间的作品,写诗人送别友人时无限依恋的感情,也写出祖国河山的壮丽美好。

【赏析】

唐玄宗开元十三年,年轻的李白从四川出峡,在安陆(今湖北安陆)住了十年。在这段时间内结识了隐居在襄阳鹿门山的孟浩然。孟浩然也是著名诗人,年龄比李白大,这时在诗坛上已享有盛名,李白对他很敬仰。诗中称孟浩然为“故人”,足见结交已久,是老朋友了,彼此感情深厚。

黄鹤楼的原址在现今武汉市武昌区的江边,历来是游览胜地,许多诗人在楼上留下了诗句。广陵就是扬州,是唐代最繁华的都市,一直被称为“扬一益二”(当时的都市繁华,是扬州第一,成都第二)。江南地区的财富,通过运河,由扬州转运洛阳,再送到长安。这里工商业都很发达。题目中的“之”字,做动词用,是“ 去”的意思。

这时历史上称作“开元盛世”的年代,国力强盛,人情慷慨,所以在离别之时,虽然怅惘,却不悲伤。

诗的开头,说出了这个离别的事实。武汉在西,扬州在东,从武汉去扬州,顺江东下,自然是向西北告别了黄鹤楼。这样的句子,真是信手拈来,毫不雕琢。第二句接得很好。他向哪里去呢?去扬州。妙在“烟花三月”,这不仅是指出了离别的季节,重要的是表达了当时的心情。烟花,指春天笼罩在蒙蒙雾气中的绮丽景物。江南的春天,风光明媚,一直为文人们所歌颂,梁代的丘迟在《与陈伯之书》里有这样动人的描写:“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞”。孟浩然一路上所遇到的,也将是这样的景象。而扬州呢?又是花团锦簇,绣户珠帘的名都,这是他所要去的地方。试想,以江南三月烟花的时候,去扬州十里烟花的地方,一路上能不心旷神怡吗?别认为这两句诗在表面上只写了送别的人物、地点、时间和去向,而透过字面,却深刻表达了内心的情绪。

楼头话别之后,孟浩然就登舟启程了。只见孤舟扬帆,破浪前进。行人渐远,而送行的人依然伫立江边。孤帆渐渐地消失于白云碧水之间了,这时只有一江汹涌的波浪,奔向碧空尽处,仿佛是去追赶行人。李白很巧妙地表达了这种送别后的感情,像用电影的特写镜头照住帆影,逐渐前移。到水天交接处,帆影没有了,于是长江浩浩荡荡流向天外。这时候,观众和送行者会一样把感情寄托在流水之中,而整个画幅的苍茫空阔的感觉,自然又要袭上心头。这样写景见情,寓情于景,做到了情景交融的地步,使人读了以后,产生无穷的余韵。

古典诗歌,绝大多数的篇章不外乎写景抒情。这二者在写作时虽很难截然分开,但只有高手才能融合得很巧妙。景色是自然界的客观存在,如果要想在诗歌中给以生命,使它具有长远的效果,那么在吸取这一景色时,不仅必须准确地表达,而且还要溶进强烈的感情,从而在鲜明的形象中,看出描写的深度。李白在这首诗里,把送别的依依之情,以描写自然景色来表达,就是这种方法的很好范例。

《黄鹤楼》原文及翻译赏析

展开1全部

崔颢-登黄鹤楼

作品信息

【名称】《(登)黄鹤楼》 【年代】唐朝 【作者】崔颢 【体裁】七言律诗

诗词原文

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼①。 黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠②。 崔颢头像

[1]晴川历历③ 汉阳树, 芳草萋萋④鹦鹉洲⑤。 日暮乡⑦关何处是? 烟波江上使人愁⑧。

注释

1.黄鹤楼:故址在湖北武昌县,民国初年被火焚毁,1985年重建,传说古代有一位名叫费祎的仙人,在此乘鹤登仙。也有人作昔人已乘白云去。 2.昔人:指传说中骑鹤的仙人。 3.返:通返,返回。 4.悠悠:飘荡的样子。 5.川:平原。 6.历历:分明的样子。 7.汉阳:地名,现在湖北武汉的汉阳区,与黄鹤楼隔江相望。 8.萋萋:形容草木长得茂盛。 9.鹦鹉洲:在湖北省武昌县西南,根据后汉书记载,汉黄祖担任江夏太守时,在此大宴宾客,有人献上鹦鹉,故称鹦鹉洲。唐朝时在汉阳西南长江中,后逐渐被水冲没。 10.乡:故乡。 11.愁:乡愁。

译文

传说中的仙人早乘黄鹤飞去, 这地方只留下空荡的黄鹤楼。 飞去的黄鹤再也不能复返了, 唯有悠悠白云徒然千载依旧。 白日下汉江(平原)之碧树清晰可数, 鹦鹉洲的芳草长得密密稠稠。 日已黄昏却不知何处是我的家乡? 面对江面上弥漫的茫茫烟波,让我愁绪油然而生。

分联详析

首联 诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是一座寻常可见的江楼。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫。 颔联 “黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,是诗中颔联。江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物在人非、鹤去楼空。人们留下什么才能经得起岁月的考验?她不是别的,她是任地老天荒、海枯石烂也割舍不断的绵绵乡恋、悠悠乡情。 本句具有一种普遍包举的意味,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫,因而成为深值关注和反复品味的名句。 诗中“黄鹤”所指甚明,除了实体“仙鹤”之外,它的指向应该是即“一切”之意。“不复返”,更是涵覆了生不逢时、岁不待人的无尽感伤。“白云”变幻难测,寓托着作者世事难料的吁嗟叹喟。如果说这个词和“空悠悠”使人看到空间的广袤,那么“千载”则使人看到了时间的无限性。时间和空间的组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,更加催生了浓浓的乡愁。 颈联 “晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”写二句描述了美好的憧憬与动情的追忆,极富人情味:艳阳高照,碧空如洗。恍惚中,汉水北岸的树木化作久久思念的亲爱之人,伫立在眼前。和煦的阳光洒满江面,温暖着亲人。依稀间,鹦鹉洲上的芳草丛中走来一身正气、击鼓骂曹的祢衡,他面对黄祖的屠刀,视死如归,血洒碧草,正是无数浪迹天涯的游子浸满血泪的无私付出,才构筑了无数令人难忘的故乡。 尾联 “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,游子要归乡,然而天下游子的故乡又在何处呢?江上的雾蔼一片迷蒙,眼底也生出的浓浓迷雾,那是一种隐隐的泪花和心系天下苍生的广义乡愁,问乡乡不语,思乡不见乡。面对此情此景,谁人不生乡愁也无由。诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁,做到了言外传情,情内展画,画外余音。

作品赏析

这首诗是吊古怀乡之佳作。诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。既自然宏丽,又饶有风骨。诗虽不协律,但音节浏亮而不拗口。真是信手而就,一气呵成,成为历代所推崇的珍品。传说李白登此楼,目睹此诗,大为折服。说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”严沧浪也说唐人七言律诗,当以此为第一。足见诗贵自然,纵使格律诗也无不如此。历代写黄鹤楼的诗很多,但崔颢的一首七律,人称最佳,请看他是怎样写的:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。 此诗写得意境开阔、气魄宏大,风景如画,情真意切。且淳朴生动,一如口语,不能不令人叹为观止。这一首诗不仅是崔颢的成名之作、传世之作,也为他奠定了一世诗名的基础。下这样的结论绝不是哪一个人,更不是我硬要往开封人脸上贴金。《唐诗三百首》是后人对唐诗的选集,就把崔颢这首诗列为七律诗中的第一首。可见对此诗的器重。元人辛文房《唐才子传》记李白登黄鹤楼本欲赋诗,因见崔颢此作,为之敛手说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”有人说此说或出于后人附会,未必真有其事。但我以为也决非全部子虚乌有,李白写的有关黄鹤楼的诗,我手头就有两首:一为《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流。”另一首为《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》:“一为迁客去长沙,西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。”虽都与黄鹤楼有关,然皆另有所托,并非完全写景。同时他的《鹦鹉洲》前四句“鹦鹉东过吴江水,江上洲传鹦鹉名。鹦鹉西飞陇山去,芳洲之树何青青”与崔诗句法何其相似。其《登金陵凤凰台》诗亦如此,都有明显仿崔诗格调的痕迹。因此,既如“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”两句非李白之言,承认崔诗绝好,对于李白来说还是可以认定的。《沧浪诗话》(严羽)说:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”虽然有争议,如胡应麟称杜甫的《登高》为古今七律之冠,但也确是代表大家意见的中肯之语。这样一来,崔颢的《黄鹤楼》名气就更大了。 以丰富的想象力将读者引入远古,又回到现实种种情思和自然景色交融在一起,有谁能不感到它的凄婉苍凉。这首诗历来为人们所推崇,被列为唐人七律之首。 传说李白壮年时到处游山玩水,在各处都留下了诗作。当他登上黄鹤楼时,被楼上楼下的美景引得诗兴大发,正想题诗留念时,忽然抬头看见楼上崔颢的题诗: 这首诗的意思是:过去的仙人已经驾着黄鹤飞走了,这里只留下一座空荡荡的黄鹤楼。黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见悠悠的白云。阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,鹦鹉洲上有一片碧绿的芳草覆盖。天色已晚,眺望远方,故乡在哪儿呢?眼前只见一片雾霭笼罩江面,给人带来深深的愁绪。 这首诗前写景,后抒情,一气贯注,浑然天成,即使有一代“诗仙”之称的李白,也不由得佩服得连连赞叹,觉得自己还是暂时止笔为好。为此,李白还遗憾得叹气说:“眼前好景道不得,崔颢题诗在上头!” 黄鹤楼因其所在之武昌黄鹤山(又名蛇山)而得名。传说古代仙人子安乘黄鹤过此(见《齐谐志》);又云费文伟登仙驾鹤于此(见《太平寰宇记》引《图经》)。诗即从楼的命名之由来着想,借传说落笔,然后生发开去。仙人跨鹤,本属虚无,现以无作有,说它“一去不复返”,就有岁月不再、古人不可见之憾;仙去楼空,唯余天际白云,悠悠千载,正能表现世事茫茫之慨。诗人这几笔写出了那个时代登黄鹤楼的人们常有的感受,气概苍莽,感情真挚。 前人有“文以气为主”之说,此诗前四句看似随口说出,一气旋转,顺势而下,绝无半点滞碍。“黄鹤”二字再三出现,却因其气势奔腾直下,使读者“手挥五弦,目送飞鸿”,急忙读下去,无暇觉察到它的重叠出现,而这是律诗格律上之大忌,诗人好像忘记了是在写“前有浮声,后须切响”、字字皆有定声的七律。试看:首联的五、六字同出“黄鹤”;第三句几乎全用仄声;第四句又用“空悠悠”这样的三平调煞尾;亦不顾什么对仗,用的全是古体诗的句法。这是因为七律在当时尚未定型吗?不是的,规范的七律早就有了,崔颢自己也曾写过。是诗人有意在写拗律吗?也未必。他跟后来杜甫的律诗有意自创别调的情况也不同。看来还是知之而不顾,如《红楼梦》中林黛玉教人做诗时所说的,“若是果有了奇句,连平仄虚实不对都使得的”。在这里,崔颢是依据诗以立意为要和“不以词害意”的原则去进行实践的,所以才写出这样七律中罕见的高唱入云的诗句。沈德潜评此诗,以为“意得象先,神行语外,纵笔写去,遂擅千古之奇”(《唐诗别裁》卷十三),也就是这个意思。 此诗前半首用散调变格,后半首就整饬归正,实写楼中所见所感,写从楼上眺望汉阳城、鹦鹉洲的芳草绿树并由此而引起的乡愁,这是先放后收。倘只放不收,一味不拘常规,不回到格律上来,那么,它就不是一首七律,而成为七古了。此诗前后似成两截,其实文势是从头一直贯注到底的,中间只不过是换了一口气罢了。这种似断实续的连接,从律诗的起、承、转、合来看,也最有章法。元杨载《诗法家数》论律诗第二联要紧承首联时说:“此联要接破题(首联),要如骊龙之珠,抱而不脱。”此诗前四句正是如此,叙仙人乘鹤传说,颔联与破题相接相抱,浑然一体。杨载又论颈联之“转”说:“与前联之意相避,要变化,如疾雷破山,观者惊愕。”疾雷之喻,意在说明章法上至五、六句应有突变,出人意外。此诗转折处,格调上由变归正,境界上与前联截然异趣,恰好符合律法的这个要求。叙昔人黄鹤,杳然已去,给人以渺不可知的感觉;忽一变而为晴川草树,历历在目,萋萋满洲的眼前景象,这一对比,不但能烘染出登楼远眺者的愁绪,也使文势因此而有起伏波澜。使诗意重归于开头那种渺茫不可见的境界,这样能回应前面,如豹尾之能绕额的“合”,也是很符合律诗法度的。 正由于此诗艺术上出神入化,取得极大成功,它被人们推崇为题黄鹤楼的绝唱,就是可以理解的了。 后来李白登楼时,也诗兴大发,当他在楼中发现崔颢一诗,连称“绝妙、绝妙!”相传李白写下了四句“打油诗”来抒发自己的感怀:“一拳捶碎黄鹤楼,一脚踢翻鹦鹉洲,眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”便搁笔不写了。有个少年丁十八讥笑李白:“黄鹤楼依然无恙,你是捶不碎了的。”李白又作诗辩解:“我确实捶碎了,只因黄鹤仙人上天哭诉玉帝,才又重修黄鹤楼,让黄鹤仙人重归楼上。”真是煞有介事,神乎其神。后人乃在黄鹤楼东侧,修建一亭,名曰李白搁笔亭,以志其事。重檐复道,成为燕游之所。实际上,李白热爱黄鹤楼,到了无以复加的程度,他高亢激昂,连呼“一忝青云客,三登黄鹤楼”。山川人文,相互倚重,黄鹤楼之名更加显赫。

作者简介

崔颢(hào),唐朝汴州(今河南开封市)人士,(约公元704?—754年)唐玄宗开元11年(公元723年)进士。他的作品『黄鹤楼』被严羽称为“七律第一”。他才思敏捷,擅于写诗,唐代诗人,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。历史上对他的记述不多,故里汴州也很少有关他的传说和故事流传下来,旧《唐书·崔颢传》里非常简略,连他文学上的成就也未提及,这些都是为了什么?很值得人们思考。 作品激昂豪放、气势宏伟。作品有《崔颢集》。 崔颢(公元704?- 754年),汴州人。开元十一年源少良下及进士第。天宝中为尚书司勋员外郎。少年为诗,意浮艳,多陷轻薄;晚节忽变常体,风骨凛然。一窥塞垣,状极戎旅,奇造往往并驱江、鲍。后游武昌,登黄鹤楼,感慨赋诗。及李白来,曰:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”无作而去,为哲匠敛手云。然行履稍劣,好(艹捕)博,嗜酒,娶妻择美者,稍不惬即弃之,凡易三四。初李邕闻其名,虚舍邀之。颢至献诗,首章云:“十五嫁王昌。”邕叱曰:“小儿无礼!不与接而入。颢苦吟咏,当病起清虚,友人戏之曰:“非子病如此,乃苦吟诗瘦耳!”遂为口实。天宝十三年卒。有诗一卷,今行。(元辛文房《唐才子传》卷一)他诗名很大,但事迹流传甚少,现存诗仅四十几首。

编辑本段戒显-登黄鹤楼

作品信息

【名称】《登黄鹤楼》 【年代】明末 黄鹤楼

【作者】戒显 【体裁】诗

诗词原文

谁知地老天荒后,犹得重登黄鹤楼①。 浮世已随尘劫换,空山仍入大江流②。 楚王宫殿铜驼卧,唐代真仙铁笛秋③。 极目苍茫渺何处?一瓢高挂乱云头④。[2]

注释译文

①地老天荒:亦作天荒、天荒地老,比喻时间久远。宋杨万里《谒永佑陵归途游龙瑞宫观禹穴》诗有句“禹穴下窥正深里,地老天荒知是非。”即此意。 ②浮世句:谓尘世间已经改朝换代了。此处尘劫借指明亡清兴。 ③楚王宫殿:代指朱明王朝。铜驼:典故。西晋索靖有远见,知天下将乱,指着洛阳宫门前的铜驼说:将会看到你在荆棘丛中。唐代真仙:指吕洞宾。传为唐京兆人,名岩,咸通中及第,曾任县令,后修道于终南山。元明以来称为八仙之一。传说他曾登临黄鹤楼,并在楼头吹铁笛。 ④极目句:谓极目远眺,远处是一片苍茫,不知通往何方。一瓢:出家云游僧人所用取水盛水之具,此处以之代指僧人,即显公自己。此句谓自己就此隐居于荒山野岭之中。[3]

诗词鉴赏

黄鹤楼为江南三大名楼之一,在今湖北省武汉市武昌蛇山北端。详见禅僧《黄鹤楼》之说明。这首七言律诗是显公诗歌代表作品。本诗借黄鹤古楼千年屹立,阅尽世事沧桑,借万里长江亘古长流,淘尽千古人物,来寄寓显公自己深沉的国亡之恨,家破之仇。诗写得慷慨悲壮,雄浑有力,很有气势和力量。即使在历代咏黄鹤楼的诗歌中,亦可称得上为上乘佳作。[4]

后世影响

沈德潜评该首诗:“起有撼山岳、吞云梦之概。具此胸襟手笔,不管崔颢诗在上头也。惜无诗稿,于卷轴中得之。”这赞美推崇.

作者简介

戒显(1610-1672),明末清初江西建昌云居山僧。号晦山,灵隐具德弘礼禅师法嗣。俗姓王,名瀚,字符达,娄东(今江苏省太仓县)人。家世巨族,以儒为业。及长,为诸生之冠。明思宗崇祯十七年(公元1644年)清兵攻入燕京,明亡。显公得讯,尽焚平日所习诗文制艺,舍俗出家。依佛门泰斗千华三昧老人,受具足戒。参具德弘礼禅师,得法为嗣。入匡庐,挂单于东林、西林、圆通、归宗诸名刹。清世祖顺治八年(公元1651年),应聘由庐山归宗寺转云居山真如寺,任住持。于此兴残起废,易故鼎新,先后六年,重现唐宋祖庭道场。顺治十八年(公元1661年)移住湖北黄梅双峰寺,主持和发展四祖道场。清圣祖康熙六年(公元1667年),继弘礼禅师住持浙江杭州灵隐寺,主修《灵隐志》,审阅《云居山志》。圆寂后,葬衣冠于西湖灵隐,其灵骸归葬云居山,塔墓至今犹存。显公家世书香,出身名士,兼通儒释,学殖渊博。著作丰富,主要有《云居赋》、《云居锻炼说》、《匡庐集》、《楚游录》、《现果录》等。

崔颢《黄鹤楼》古诗文网

展开1全部

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树[①],芳草萋萋鹦鹉洲[②]。

日暮乡关何处是? 烟波江上使人愁。

崔颢早期诗歌多写闺情,反映妇女生活;后赴边塞,所写边塞诗慷慨豪迈,诗风变为雄浑奔放。但崔颢诗最负盛名的则是《黄鹤楼》。相传这首诗为大诗人李白所倾服。宋代计有功《唐诗纪事》卷二十一在《黄鹤楼》诗下注曰:“世传太白云:‘眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。’遂作《凤凰台》诗以较胜负。”元人辛文房《唐才子传》卷一也记载了李白登黄鹤楼,因见崔颢此诗,即“无作而去,为哲匠敛手云”。当然,这个传说未必实有其事,计有功在注文的后面就表示了“恐不然”的怀疑。但李白的《登金陵凤凰台》诗,在写法上与崔作确有相似之处。至于其《鹦鹉洲》诗:“鹦鹉来过吴江水,江上洲传鹦鹉名。鹦鹉西飞陇山去,芳洲之树何青青!烟开兰叶香风暖,岸夹桃花锦浪生。迁客此时徒极目,长洲孤月向谁明?”则不仅前四句格式酷似崔诗,而且全诗格调逼肖。宋元间方回的《瀛奎律髓》卷一指出:“太白此诗乃是效崔颢体,皆于五六加工,尾句寓感叹,是时律诗犹未甚拘偶也。”因而这首诗历来受到极高的称誉。南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”直至清人孙诛编选的颇有影响的《唐诗三日首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在“七言律诗”的首篇。

当然,《黄鹤楼》之所以成为千古传颂的名篇佳作,主要还在于诗歌本身具有的美学意蕴。

一是意中有象、虚实结合的意境美。

黄鹤楼故址在武昌黄鹤山(即蛇山)的黄鹄矶头,相传始建于三国吴黄武年间,历代屡毁屡修。昔日楼台,枕山临江,轩昂宏伟,辉煌瑰丽,峥嵘缥缈,几疑“仙宫”。传说仙人子安乘黄鹤过此(《齐谐志》),费祎登仙每乘黄鹤于此憩驾(《太平寰宇记》)。诗人登楼眺远,浮想联翩,诗篇前四句遂从传说着笔,引出内心感受,景寓情中,意中有象。仙人乘鹤,杳然已去,永不复返,仙去楼空,唯留天际白云,千载悠悠。这里既含有岁月不再、世事茫茫的感慨,又隐隐露出黄鹤楼莽苍的气象和凌空欲飞、高耸入云的英姿,而仙人跨鹤的优美传说,更给黄鹤楼增添了神奇迷人的色彩,令人神思遐远。

黄鹤楼因其所在的黄鹤山而得名,所谓“仙人乘鹤”之事,当由其名附会而出,本属子虚乌有。诗人却巧妙地利用了这些传说,从虚处生发开去,从而使诗篇产生了令人神往的艺术魅力。接着就写实景,隔江一派大好景色弥望:晴朗的江面,汉阳地区的绿树分明可数,鹦鹉洲上的青草,生长得十分茂盛。汉阳鹦鹉洲,原是今武汉市西南长江中的一个沙洲,相传因东汉末年祢衡在此作《鹦鹉赋》而得名,后来渐被江水冲没,今鹦鹉洲已非宋代以前故地。眼前的胜景明朗开阔,充满着勃勃生气,使人心旷神怡,留连忘返,竟至于直到日落江中,暮霭袭来。崔颢南下漫游。离家日久,面对着沉沉暮色,浩渺烟波,便产生了思乡怀归之情:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”诗人纵笔顺势一路写去,既表现了作者丰富复杂的内心感受,又展示出黄鹤楼气象万千的自然景色,变化着的感情和变化着的景色,造成了一种优美动人的艺术意境。正如清人沈德潜在《唐诗别裁集》卷十三中对此诗所作的评论:“意得象先,神行语外,纵笔写去,遂擅千古之奇。”

二是气象恢宏、色彩缤纷的绘画美。

诗中有画,历来被认为是山水写景诗的一种艺术标准,《黄鹤楼》也达到了这个高妙的境界。首联在融入仙人乘鹤的传说中,描绘了黄鹤楼的近景,隐含着此楼枕山临江,峥嵘缥缈既形势。颔联在感叹“黄鹤一去不复返”的抒情中,描绘了黄鹤楼的远景,表现了此楼耸入天际、白云缭绕的壮观。颈联游目骋怀,直接勾勒出黄鹤楼外江上明朗的日景。尾联徘徊低吟,间接呈现出黄鹤楼下江上朦胧的晚景。诗篇所展现的整幅画面上,交替出现的有黄鹤楼的近景、远景、日景、晚景,变化奇妙,气象恢宏;相互映衬的则有仙人黄鹤、名楼胜地、蓝天白云、晴川沙洲、绿树芳草、落日暮江,形象鲜明,色彩缤纷。全诗在诗情之中充满了画意,富于绘画美。

三是声调自然、音节浏亮的音乐美。

律诗有严格的格律要求,其实《黄鹤楼》并不是规范的七律。其一、二两句第五、第六字竟都为“黄鹤”,第三句连用六仄,第四句以三平调煞尾。也不用对仗,几乎都是古体诗的句法,而第五、第六句的“汉阳树”、“鹦鹉洲”,亦似对非对。其所以被认为是“七言律诗”名作的原因,除了前面所分析的它具有意境美、绘画美之外,就是声调自然、音节浏亮。此诗前四句脱口而出,信手而就,一气呵成,顺势直下,以至于无暇顾及七律的格律对仗。“五、六虽断写景,而气亦直下喷溢,收亦然,所以可贵。”(清人方东树评语,见高步瀛《唐宋诗举要》卷五。)由于全诗一气转折,所以读来自然流转。此外,双声、叠韵和叠音词或词组的多次运用,如“黄鹤”、“复返”等双声词,双声词组,“此地”,“江上”等叠韵词组,以及“悠悠”、“历历”、“萋萋”等叠音词,造成了此诗声音铿锵,清朗和谐,富于音乐美。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

崔颢(704~754),字不详,汴州(今河南开封)人。唐代诗人。开元年间考中进士,曾任太仆寺丞、司勋员外郎。青年时诗风轻艳,多写妇女题材,晚年出入边塞,写下了不少优秀的边塞诗篇,诗风亦转为刚健雄浑、豪迈壮逸。

黄鹤楼,故址在今湖北武汉蛇山的黄鹄矶头,始建于三国吴黄武二年(223),历代屡毁屡建。传说费祎登仙后,常乘黄鹤于此憩息,故名黄鹤楼。这首诗描写了登楼所见所感,并抒发了久客思乡之情。

黄鹤楼是著名古迹,且有费祎在此登仙的传说,因此登上黄鹤楼就不能不令人首先想起这一美丽而凄伤的神话。昔人即指费祎。昔人已乘黄鹤登仙而去,而且是一去不复返了,这里只留下了一座空荡荡的黄鹤楼,以及那楼的上空终日飘浮无所依归的白云,何等凄冷!昔人登仙,固是幸事,然今日之凄凉,则不能不令人感伤不已。前四句两用“去”字,意在借那已逝的往昔,以衬托自身之孤独凄凉,四句一气呵成,纯用古调,既写出甫一登楼自然而生的感受,又借传说为诗境涂上神奇的色调。五、六句描写登楼所见实景,汉阳与黄鹤楼隔江相望,所以景物历历在目,鹦鹉洲在汉阳西南长江之中,因《鹦鹉赋》的作者祢衡被黄祖杀于此洲而得名,因此鹦鹉洲显然并非单纯的景象,而是带有的诗人的浓厚的情感因素。最后写到日暮时分,江上烟波浩渺,暮霭苍茫,视线阻隔,家乡不见,更增旅人思乡情怀,诗境亦被推至极度苍莽空阔。

崔颢的这首诗,向来享有盛誉,宋代评论家严羽认为“唐人七律诗,当以此为第一”。据说大诗人李白到黄鹤楼时,准备登览题诗,看到崔颢此诗后,无法下笔,只作了打油诗一首:“一拳打碎黄鹤楼,一脚踢翻鹦鹉洲。眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”

以上就是关于黄鹤楼位于湖北省武汉市蛇山翻译,黄鹤楼的翻译是什么意思的全部内容,以及黄鹤楼位于的相关内容,希望能够帮到您。